ストレスで腸が炎症を起こすメカニズムが明らかになってきました(村上正晃インタビュー②)

近年、様々な事実が明らかになってきた免疫分野の中で、とりわけキーワードになるのが「炎症」。体を守るはずの炎症の働きが低レベルで慢性的に続くことで、自己免疫疾患をはじめ、ガンやメタボなど様々な病気の引き金になる? 今回インタビューに登場する村上正晃氏(北海道大学遺伝子病制御研究所所長・教授)は、こうした諸病の原因となる「慢性炎症」の重要なファクターとして、神経系(交感神経系)→ストレスを結びつけた研究を精力的に行っている。すなわち、ストレスによる神経系への局所の刺激が慢性炎症を起こす……免疫系と神経系をつなげる村上氏の研究はきわめて刺激的だ。これまで語られることの少なかった「炎症・ストレス・交感神経」のつながりをふまえつつ、人がどのようなプロセスで病気にかかるのか? 最新科学が明らかにした事実を2回にわたってお届けしたい。今回はその第2回。

■「感染による炎症」から「ストレスによる炎症」へ

――交感神経の話で言えば、ストレスに過敏に反応してしまう人もいれば、わりと耐性がある人もいますよね?

村上 個人で違いますね。私たちの研究からすると、交感神経を上げると特定の血管を開けてしまうので、それは謹んだほうがいいと(笑)。(健康に生きるためには)いつもニコニコしていたほうがいいと思うし、実際に私たちは副交感神経を上げるようなマウスの実験をしているのですが、こっちは病気が出にくいです。

――ああ、そのあたりは健康の本に出てくる話と同じなんですね。

村上 そう。ピリピリしないで、いつもニコニコしていたほうがいいです。それはかなり合っていると思います(笑)。

――そういうことを生きていく中で覚えた人は……。

村上 より良く生きられる気もするし、実験でもストレスを与えたマウスの病気はすごく重いんです。全然違うんですよ。

――交感神経が過剰に反応している時というのは、一人ひとり内容が違っていたとしても、体じゅうで炎症が起きやすいわけですよね?

村上 そう思います。しかし、交感神経の過剰な活性化だけでなく、先に述べたように、活性化したT細胞がどの臓器の抗原を見るかは個人個人異なりますので、起こる病気が変わるのかもしれません。

――免疫の反応というのは、病原菌とかウイルスとか、痛みとかいろいろ原因はありますが、どれも炎症が関わっている?

村上 進化学的に見ると、免疫・炎症反応が生じる一番の要因は外来のウイルスやバクテリアだったとは思うんです。免疫反応はそういう非自己に対する防御機構というふうに教科書にも書いてありますよね? だから、バクテリアとかウイルスが入った場所で、それを排除するために炎症反応は必ず起きます。

――ストレスはまた別の話ということですか?

村上 ストレス自体は、自己免疫疾患とかメタボとかガンとか、どれも人間が長生きすることでこうした病気になっています。昔だったら感染などで多くの人が若くして亡くなっています。人生50年の時代も長かったですが、50歳前で亡くなるとそういう病気はあまり問題にならないですよね? 昔と最近とでは、そのあたりがずいぶん違うんですよ。

――長寿化が進んで、感染症由来以外でも炎症が起こるようになったと……。そこに深く関わっているのがストレス?

村上 そういうイメージです。そちら側に特に交感神経が反応するようになり、病気が生まれると考えています。同じ炎症でも、感染とはずいぶん違う。自己免疫疾患とかメタボとか神経変性性疾患とはちょっと違いますよね。

――いまでは30代中盤からメタボの傾向が現れはじめますが、そういう状況って昔はあまりなかったわけですよね。おっしゃるように、昔はだいたいが感染症で亡くなっていたわけで……。

村上 昔は栄養状態も悪かったし、感染症のほうが問題だったんですよね。

――いまはある程度感染症が抑えられるようになった代わりに、メタボとか自己免疫疾患、ガンなどが出てきて、そこで違う形で炎症が起きていると。

村上 いや、炎症の誘導機構の根本の分子メカニズムとしては、違うわけではないんですよ。多分、炎症回路の関与は同様にあり、ベースとしての炎症が高まる。たとえば、社会的なストレスによって交感神経が上がる場合とかで。

――ああ、炎症の誘導機構そのものは共通していると。原因とかシチュエーションが違うということですね?

村上 そうです。発症する年齢も違いますしね。たとえば皮膚の病気でも、私たちの立場は、表皮でまわったり、血管でまわったり、汗腺でまわったり、炎症回路がまわる場所は変わり、それによって病気の種類が違ったりします。だから病気と言っても、炎症回路の活性化部位にいろいろなシチュエーションがあるという感じですね。

――アレルギーひとつをとっても、最近は皮膚の感作から始まるという話を聞きますが、アレルギーってマーチするので、幼い時にアトピーになると食物アレルギー、花粉症、ぜんそくなどに連鎖し、結局、皮膚だけにとどまらず、体中に出てきますよね?

村上 そうですね、実際。それ自体はT細胞の活性化がより広がるとか、体の中でよりサイトカインの濃度が上がるので、炎症の回路がまわりやすい細胞が別の臓器でも増えていくという、そういう形で説明はできると思います。

■「局所の刺激」でも交感神経が上がる

――現代人の場合、感染症も深刻な面はありますけど、やっぱり問題はストレスだろうと、いまお話を伺いながら思ったのですが。

村上 いやあ、ストレスの割合は大きいですよ。ただ、「病は気から」であったとしても、ちゃんと証明できている研究成果は世界的に見ても非常に少なくて。

――そこが、先生が研究されているような部分?

村上 そうです。

――免疫って複雑な印象がありましたけれど……。

村上 そう複雑でもないでしょう? これまでの話を聞くと。少なくとも私たちは「病気はずいぶん単純だな」という感じにはなっています。

――炎症をキーワードにすると、整理しやすいですよね。ただ、免疫と神経ってやっぱり別な分野と普通は思うじゃないですか。体の中ではつながっているんですけど、「免疫学」の中にあまり入ってこない印象がありました。

村上 1920年代から神経内分泌粘液系の分野の研究は始まっていて、免疫反応、炎症反応を制御するステロイドなんかがそこに該当しますよね。ですから、ステロイドについての研究は非常に膨大な実績がありますね。

――そうか、ステロイド自体は……。

村上 視床下部、下垂体の神経の活性化を起点に、副腎から出ますよね。だけど、あれは全身の制御なので、神経活動については捉え方がオールオアナッシング、コンピューターの「1か0か」みたいな考え方なんですよ。だから、局所の刺激で交感神経が上がるなんて、ほとんどの研究者が考えてこなかったのです。

――なるほど。ステロイドの考え方と全然別ですね。

村上 そう、私たちの研究は、もっと局所なんです。2012年に発表した論文では、「重力によって局所の交感神経が変わって、局所の血管が変わる」という感じで書かれています。

――局所とはどういうイメージで捉えればいいですか?

村上 交感神経に関しては、これまでの神経科学では「交感神経が全体的に上がるか上がらないか」という考えですよね。だけど、私たちの場合、感覚神経の入力から誘導される交感神経というのは、全体ではなくて、本当に限られた場所なんです。

――(図4 を見ながら)ふくらはぎのヒラメ筋がひとつの局所ということですね?

村上 そうです。感覚神経のインプットが局所的です。その後に発表した、痛みのケースも局所的な特定の感覚神経の活性化が起点ですね。この学問体系というのは神経シグナル系と言うのですが、そのパイオニアはケビン・トレイシーという「炎症反射」について説いている先生です。この人は「脾臓のマクロファージの活性化が特定の神経の関与で抑えられる」ことを証明しています(図7)。

――脾臓ですか?

村上 ケビン先生が扱ったのは、脾臓ですね。私たちのゲートウェイ反射(図4〜6)というのは、世界でも2つ目の例なんですが、じつはケビン先生がつけた名前なんです。これら2つの発見で、局所的な特定の神経の活性化が、免疫系、炎症系をにあるということが証明されています。

――この炎症反射は脾臓ですが、局所で起こるという点では、他にもバリエーションがあると考えていいんでしょうか?

村上 そうですね。特定の神経活動によって局所的に免疫系を制御できるというのが、この二つの発見によってきっちり証明できたことになっています。

――交感神経の話も、これまではもっと大雑把だったということですね。実際はいろんなところで強弱があって、それが外界の刺激によってその人の生活とか……。

村上 ええ。それが体質を決定する要素の一つというと可能性もありますし、環境によって呼べるかも知れないですし、どこの交感神経が活性化しやすいとかいうのもどんどんわかってきていますね。たとえば、僕たちがよくディスカッション的に言うのは、多発性硬化症になる場合、コンピューターばかり使っていていると視神経のところに行くかもしれないし、手をいっぱい使っていると胸髄のところに行くかもしれないし、ストレスがかかると大脳の中の血管が変わるかもしれない……。そういう特定の異なる神経活動の使うところによっても、神経の開き具合というのはずいぶん違うんですよ。

――結局、何かしら酷使していますよね? 職業病的な意味で。

村上 仕事によって違いますよね。そういうものも、個人の病気への性質にはなるんじゃないかと思います。

――やっぱり体が緊張しているということだと思うんですけれど、肩こりなら当然、肩の筋肉が緊張しているわけで、普通にそれをほぐしたり柔らかくする、いわゆるリラクゼーションも(改善に)つながるということでしょうか?

村上 つながると思いますね、実験的には。たとえばヒラメ筋から微弱な電気刺激を入れると神経の活性化を誘導できるのですが、第五腰髄のところの血管が変化して、ケモカインが出て、その部位に血中の免疫細胞の入り口=ゲートができるということはわかっています。上腕三頭筋を電気刺激すると第五頸髄のところの血管が変わるんです。だから、肩こりで言うと肩のところだから、きっとこのあたりの血管は開いていると思われます。それぞれ神経刺激が入る部位で、変化する血管が違うんですよ。

――変わるんですね。

村上 ただ、ストレスだとまた違う。ストレスだと脳の中の特定の血管が変わるんです。

――なるほど。体を酷使しているから悪いわけでもないし、だから(体を酷使する)スポーツが絶対に体に悪いとも言えない。そこは個人のバランスですね。

村上 スポーツはストレスもとれますしね、いろんな要素がありますから……。実験をした場合には、こういう「開く」という結果が出るというだけで、個人個人の体の使い方によって、別の部位の血管が変わるということも言えると思いますね。

■「腸脳相関」「リーキーガット」をどう理解するか

――あと、腸の炎症というとよく「リーキーガット」が話題になりますが、そのあたりはどうお考えでしょうか? つまり、腸の炎症が粘膜に穴を開けて、低分子の栄養素が体内に入って、それが原因で慢性疾患を引き起こすという説になりますが、どの程度認知されているものなんでしょうか?

村上 ええとですね、じつは私たちが最近発表したことと近いんです、本当に。

――先生がされている研究と?

村上 ストレスがかかると頭の中で微小な炎症が起きるんです。

――頭のどこにですか?

村上 脳の特定の血管にゲートができて、微小な炎症が起きるんです。そこに自己反応性のT細胞がいますので、そこが炎症回路を介して悪循環になって、その時、神経を刺激できるATPが細胞から出ます。そうなると、その血管に存在する神経の軸索から刺激が入って、それまでの活性化していなかった神経回路が活性化されます。

じつは、このストレスと微小な炎症で作られる新たな神経回路が胃を制御している迷走神経の活性度を思い切り上げます。すると胃酸が過剰に出て、胃の粘膜、十二指腸の粘膜がボロボロになって出血、その結果、血中のカリウムが増加して、心臓の調子まで不調になり、実験動物は突然死してしまいます(図8)。

――それは「脳腸相関」の話と近い?

村上 そう、近いです。そんなにクリアに言っている人はいませんが、別の部位の脳の炎症が別の部位の腸状態も変える可能性があります。そして、腸でどうなるかというと、壊死まではいかなくても、その部位の調子が悪くなると思います。そうなると、リーキーガットみたいな状態には当然なりますよね? 上皮細胞間の結合が弱りますから……。

――そうか。それは順序で言うと、脳が先ですか?

村上 ストレス時で、特に自己反応性T細胞が関わる場合は、脳が先の可能性が高いと思いますね。

――ストレスを感じて最初に反応する場所は脳の血管?

村上 そうですね。ストレスだけだとまだ耐えられる。だけど、脳の特定血管がゆるんで、微小な炎症が生じると、そこを起点とする神経回路の活性化が過剰に上がって、というストーリーです。だから、腸に関与する神経回路を活性化する部位の血管部位に炎症が生じた場合には、リーキーガットの誘導の可能性はあり得るとは思います。

――発生学では、生物としては腸が最初に生まれるから、情動とかも含めて「メンタルの起源は腸にある」という言い方は意味論的にはよくわかります。ただ、脳と腸のつながりはまだ明確にわかっていない印象があったので……。

村上 だから、逆にいま「腸内細菌を変える」とか言いますが、少なくとも血管とストレス中枢はつながっていますし、ストレス中枢と腸もつながっているから、腸から脳につながっている神経系は当然あって、その神経回路の活性化が腸内細菌によって影響を受ける場合があっても全然おかしくはないと思いますね。

――なるほど、そうなんですね。このあたりについて、また改めてお聞かせください。

村上 いままでは、免疫と神経のつながりところは研究が遅れていて、あまりわかっていなかった分野なんでよね。これからだんだんと新しいことがわかってくると思いますよ。現在は、特に心理と免疫現象をゲートウェイ反射から解明したいと思っています。

――「心理免疫学」につながる研究ですね。今後の進展が楽しみです。また機会を設けてお話を伺えればと思います。ありがとうございました。

*インタビュー第1回はこちら。

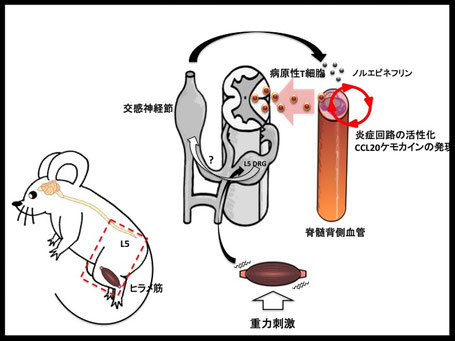

↑図4・「重力ゲートウェイ反射」

マウスのヒラメ筋に対する持続的な重力刺激は感覚神経の活性化を誘導する。感覚神経の細胞体はL5の後根神経節(L5 DRG)に存在し、近傍の交感神経活性化を引き起こす。活性化した交感神経はL5の脊髄背側血管に投射しノルエピネフリンの産生を増加させる。ノルエピネフリンは血管内皮細胞における炎症回路を活性化することでゲートが形成され、病原性T細胞が中枢神経系へ侵入する。

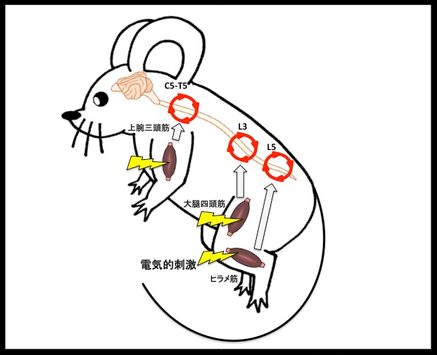

↑図5・「電気ゲートウェイ反射」

人為的な電気刺激を筋肉に加えることで感覚神経と交感神経のクロストークが生じ、刺激された筋肉の部位に応じた脊髄レベルにおいて、脊髄背側血管での炎症回路の活性化とともに新たなゲートが形成される。

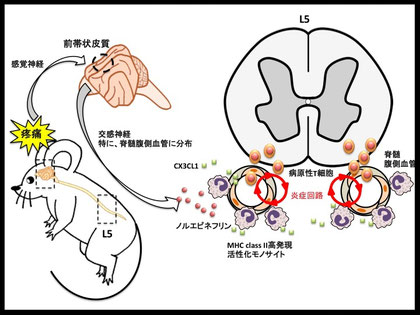

↑図6・痛みと神経の病気の関わり「疼痛によるゲートウェイ反射」

疼痛刺激により誘導された感覚神経の活性化に引き続き、交感神経、特に脊髄腹側血管に分布するものの活性化が惹起される。この交感神経の活性化により、脊髄腹側血管の近傍へのノルエピネフリン濃度が上昇。移入EAEモデルの寛解期では、L5レベルにおいて多くのMHC クラス2高発現の活性化モノサイトが残存しており、交感神経より放出されたノルエピネフリンは、これら活性化モノサイトからのCX3CL1の産生を促す。CX3CL1はオートクライン、パラクライン的に作用しL5脊髄への活性化モノサイトを集積させ、当該血管にて抗原提示を引き起こして病原性T細胞の侵入を促進。その結果、近傍の腹側血管における炎症回路が亢進し、さらなる免疫細胞の侵入を促す。

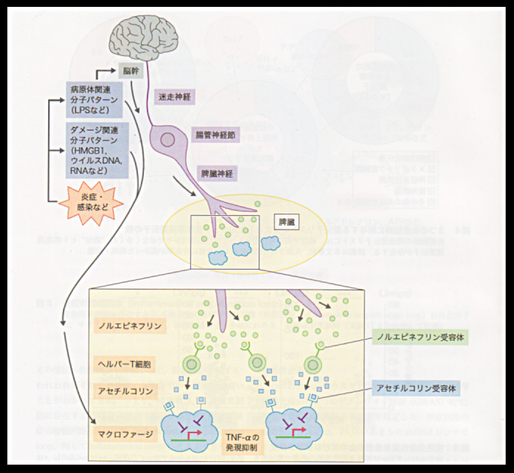

↑図7・「炎症反射」(The Inflammatory Reflex)のプロセス

当該分野のパイオニアであるケビン・トレイシー(アメリカ・ファインスタイン医学研究所所長)が発見した神経経路(『実験医学 vol.32 No.17(増刊)2014』より転用)。

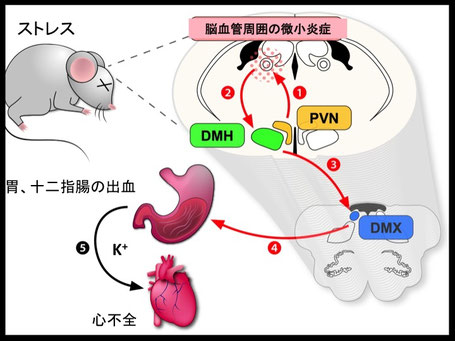

↑図8・ストレスゲートウェイ反射

慢性的なストレスによってストレス中枢「PVN」が活性化、PVNのTH+のアドレナジック神経で特に特定の微小血管に配位しているものが活性化(①)、特定血管にて、ゲートウェイ反射にて、微小炎症が誘導、ATPが産生、ATP依存性に神経核「DMH」が過剰に活性化(②)、DMHに引き続き、迷走神経核「DHX」が過剰に活性化(③)、特に、胃に配位している迷走神経が活性化し(④)、胃酸分泌が過剰となり、胃・十二指腸の粘膜が障害、壊死し、出血が生じる。血中にK+が過剰に増加、心不全を引き起こす(⑤)。

◎村上正晃 Masaaki Murakami

1993年、大阪大学大学院医学研究科博士課程修了。北海道大学免疫科学研究所助手、コロラド大学客員准教授、大阪大学大学院医学系研究科助教授、大阪大学大学院生命機能研究科准教授などを経て、現在は北海道大学遺伝子病制御研究所、同大学院医学研究科教授、北海道大学遺伝子病制御研究所所長、大阪大学大学院生命機能研究科および大阪大学免疫学フロンティア研究センター招聘教授を務める。また、2017年4月には、国立大学共同研究・共同利用評議会会長を拝命。専門は神経免疫学、特にゲートウェイ反射。神経刺激による炎症回路の形成、神経と免疫との相互作用などについて研究を続け、最近は分子レベルの“心理免疫学”の創設を目指して研究を行っている。

編集協力/野口久美子

投稿者プロフィール

最新の投稿

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?

長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?

長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?

長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?