「サンティアゴ巡礼は、2年半にわたる内なる旅を確信に変えるプロセスそのものでした」(井島健至インタビュー)

世界を旅しながら、目の前に広がる景色とその背後にある神話世界を重ね合わせ、多くの作品を撮りつづけてきたカメラマンの井島健至さん。2016年5月。これまで国内外の様々な国や地域を訪れてきた井島さんが向かった場所、それがスペインのサンティアゴ巡礼道でした。

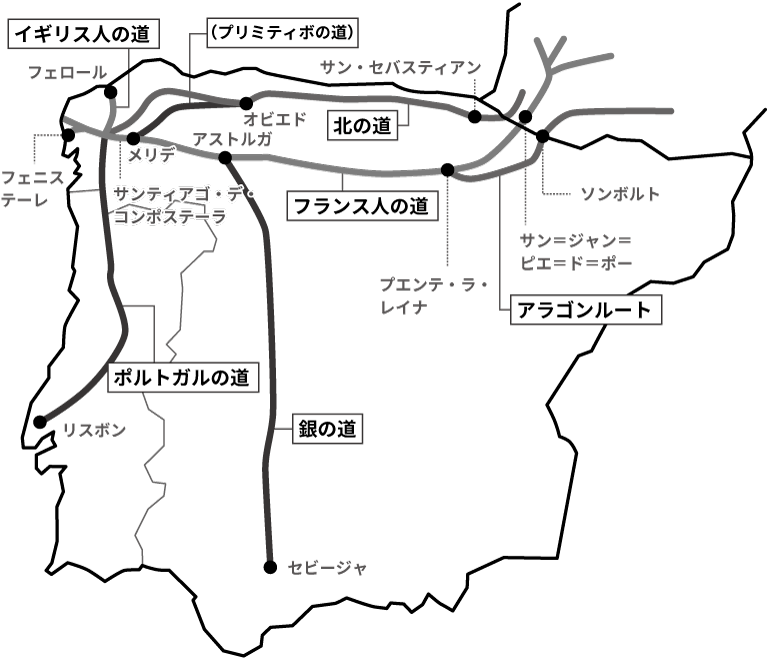

聖ヤコブの遺骸が眠るというコンポステーラ(サンティアゴ・デ・コンポステーラ)へと向かう道は、ヨーロッパの各地から枝葉のように伸び、この数千年来、内なる神との邂逅を求める多くの人が歩き続けてきました。

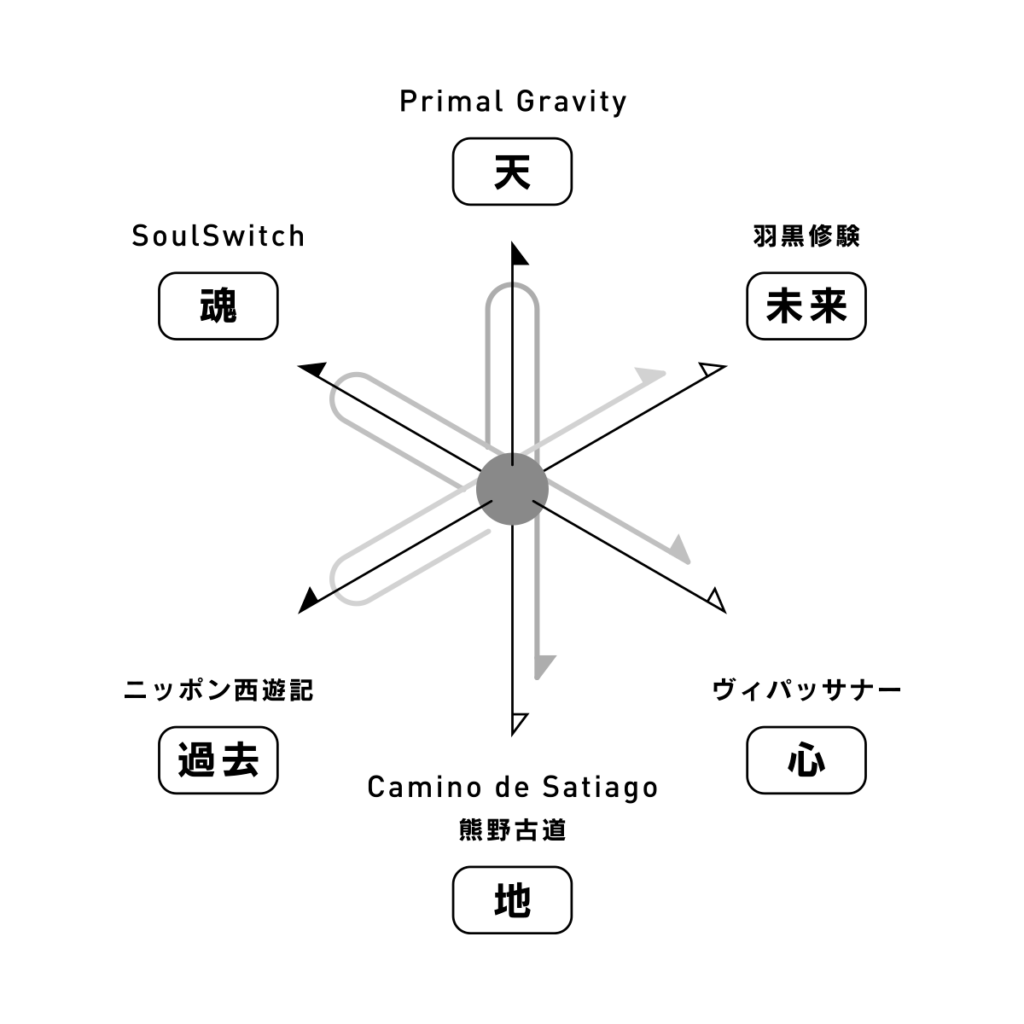

人はなぜ旅をするのか? なぜ歩くのか? 2017年1月、逗子の「シネマアミーゴ」という小さな映画館に井島さんを招き、旅のスライドをたどりながらお話を聞きました。羽黒修験道、中沢新一、ヴィパッサナー瞑想、南方熊楠……さまざまなエッセンスが重なり合った旅の体験は、アルケミストへの道そのもの。内なる世界と外なる世界をつなげる、覚醒への旅路をお伝えしていきます。

ヴィパッサナーからサンティアゴへ

――まず、カメラマンになろうとしたきっかけからお聞かせいただけませんか。

井島:大学は写真と関係のない学部だったんですが、カメラマンの星野道夫さんの作品と出会って、神話と写真の世界のつながりを知って。その後、大学を中退してニューヨークで3年ほど学んだのち、2002年に独立しました。

――独立して以降、どんなテーマで?

井島:2005年頃から、作品のテーマとして日本の神話と周辺の風景を撮り続けることがライフワークになっています。当時、仲間と一緒に創刊した「Soul switch」という雑誌のテーマが、「世界は音でできている」だったのですが、ここからスタートし、プロジェクトデザイナーとして活躍している友人の古田秘馬と「Primal Grabity」という写真と音楽のコラボレーションを展開したり、様々な活動を続けてきました。

――女優の鶴田真由さんとも、「古事記」をテーマにした旅の本(『ニッポン西遊記 古事記編』)を作られていますよね。

井島:ええ。取材を通じて、神話の舞台である出雲、熊野、伊勢、高千穂、淡路島などを訪ねました。

――そうした活動の延長にサンティアゴ巡礼があるわけですね。旅のきっかけは?

井島:書籍(『スペインサンティアゴ巡礼の道 聖地をめざす旅』)の企画で、担当の高森玲子さんに誘っていただいたんです。高森さんとは相川七瀬さんの本(『神結び 日本の聖地をめぐる旅』)などでご一緒していたので、ぜひにと。

――巡礼では「フランス人の道」を歩いたと聞きました。

井島:はい。約800キロの行程を26日間、毎日朝6~7時から午後2~3時くらいまで、撮影しながら歩きました。高低差によって距離は変わりますが、1日平均で20~25キロほどでしょうか。じつは2月、別の取材で背骨を圧迫骨折してしまって……リュックを背負って歩けるか心配でしたが、歩いていくにつれてリズムが生まれ、体も慣れ、最後まで気持ちよく歩けたと思います。

――普通に考えたらすごく長い距離ですよね。道中、どんなことを感じながら歩いていたんですか?

井島:この撮影(5月)に行く前年の11月、ヴィパッサナー瞑想(釈迦が体系化し、受け継がれてきた伝統的な瞑想法)を10日間体験したんですが、そこで得た感覚をベースに歩き続けた感じですね。

目を閉じて感じていることと、景色を見ながら、移動しながら感じていることと、形は違いますが同じことが自分の中で続いていた気がしています。

――瞑想と旅を重ね合わせた場合、ただ歩けばいいわけではなく、頭の中にある「考え」から離れ、自然とつながることが大事なのかなと。

井島:ええ。歩きながら何かを考えるというより、歩き続けることで自分の体がどう変わっていくか、それをふまえて自分の思いがどう変わるか……ずっと追いかけていた感じですね。

「資本」から「富本」へ

――ヴィパッサナー瞑想は1日10時間、外部との連絡を断って、ひたすら瞑想するわけですよね? その体験を通してどう変わりましたか?

井島:歩きながらいろんなものがほどけていくというか、頭の中に付着した思い込みが全部バラバラになり、大切なものが一つひとつ積み上げられていく……そうした作業は、歩くときのほうがやりやすかったですね。

――サンティアゴ巡礼の後、5日間、熊野に行ったと聞きました。熊野とサンティアゴ、違いはありましたか?

井島:熊野には、半年後の12月に撮影で訪れたんですが、違いはありましたね。ヨーロッパの風景も美しいのですが、多様性という点では日本のほうがより感じられた気がします。写真を撮ろうとすると、美しさが最初の基準になりやすいのですが、日本の景色にはそうではない要素もいっぱいあって、写真に撮りづらいところがあるんです。その分、多くのものがその場にあるという差を感じました。

――日本人は道というと、実際に歩く道だけでなく、そこに生き方としての道を重ねるところがありますね。

井島:サンティアゴ巡礼の場合、キリスト教がベースですから、まず原罪があって、懺悔があって、コンポステーラに向かう目的には、赦しというものが根底にあると思いますが、日本ではそれとはべつの形で精神性が存在していますよね。

――日本人が歩くと、巡礼の意味も違ってくるかもしれません。

井島:ええ。日本では、禅のように(キリスト教とは)違った形で、心の働きに深くフォーカスする道が伝えられています。ヨーロッパの人の中にも、そうした場所であるという認識で日本に来られるところがあると思いますね。

――井島さんの場合、どんなイメージで巡礼をとらえてきたんでしょう?

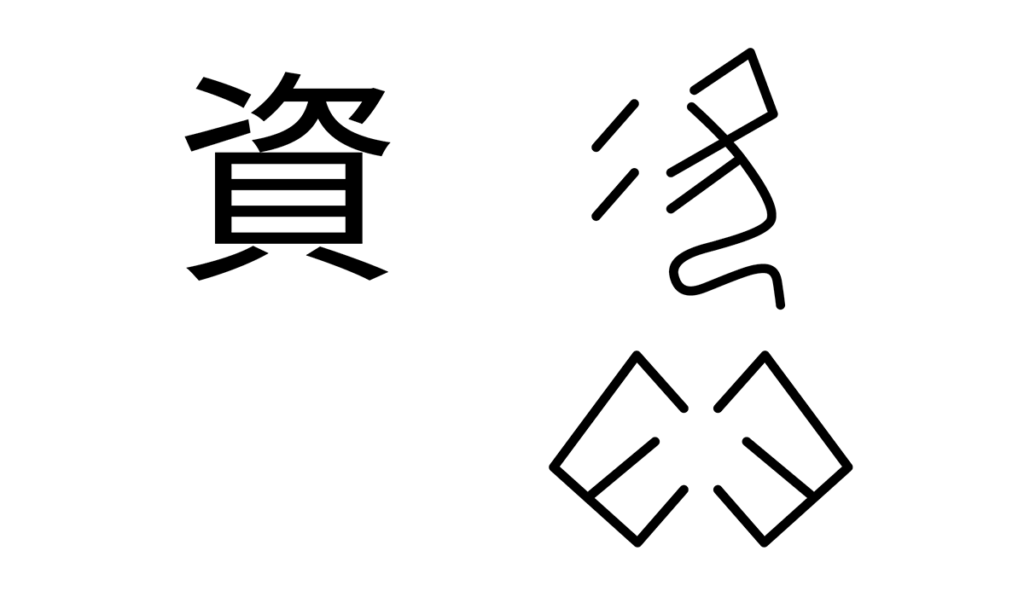

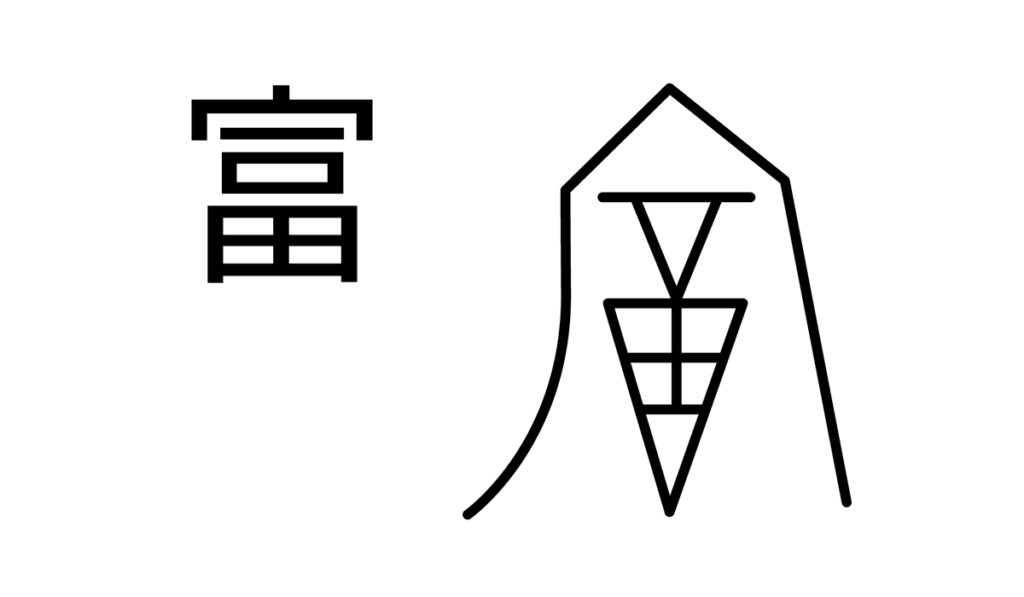

井島:この2年半くらいかけて体験してきたいろいろな思いが重なっているんですが……ヴィパッサナー瞑想を体験する前、中沢新一さんの講演会で平和について考える機会があったんです。中沢さんは、平和を考えるときに「富とは何か?」がセットになると話され、いまの資本主義の「資」の字源は、死んだ貝殻をかたどったものだと説かれました。一方、「富」の字源は、家の中に酒壺があるイメージなので、富と発酵が重なります。つまり、死んだ貝殻をかたどった「資本」ではなく、発酵微生物という生命を内側に秘めた「富本」という捉え方に、経済というものを根本から書き換えるべきだという投げかけがあって、すごく印象に残っていたんです。

――ああ、資本ではなく富本。

井島:生命が宿っていない型をシステム化させ、増殖させていくことを選ぶのか、生命そのものを中心に置き、平和を創造していくことを選ぶのか? 本来の巡礼とは解釈が違うと思うんですが、そうした問いかけの中で(サンティアゴ巡礼のシンボルである)帆立貝が現代の貨幣経済の原理の象徴のように自分には思えて。帆立貝というアイコンを自分なりに意味づけして、ゴールに向かったところはあります。

――発酵するものを富と見立てると、お金の概念が違ってきますね。

井島:発酵によって大きく自己生成され、そこであり余ったものがコミュニティの中でシェアされていく……中沢さんもおっしゃっていましたが、こうしたやり方が(経済の)中心に置き換わらないと、平和そのものの原理も働きはじめないんじゃないかということですよね。

――発酵と経済をつなげるのはおもしろい発想ですね。発酵によって自己増殖したものを富と呼ぶ?

井島:そうですね。一人一人、いろいろな思いで巡礼しているんだと思いますが、僕の場合はそうでした。

――なるほど、それが井島さんにとって巡礼だったんですね。

2年半の覚醒のサイクル

井島:(スライドの写真を説明しながら)この場所は見晴らしも良くて、一番道がきれいに見渡せる場所でした。

――空間に出たんですね。

井島:ええ。

――空間に出ることで体が変化する、そこに旅の意味があると思うんです。たとえば、(会場のある)逗子に来るだけで、体が変化するじゃないですか。

井島:写真をやりたいと思ったきっかけが、カメラマンの星野道夫さんの作品にあったとお話ししましたが、作品に感動するのと同時に、「ああ、この人はそこにいるんだ」と、星野さんがアラスカの大自然にいるのが感じられたんです。自分もその場に行って、五感を通して直接感じたい、身をさらしたいというのがきっかけになったので、撮ることはもちろん、「自分が肉体を持ってそこに関わりたい」ということが一番のモチベーションだったと思います。

――撮影のとき、どんなことを意識しているんですか?

井島:写真自体は、自分が反応したら、とにかく撮るようにしています。動物的な感覚で撮って、撮れたものに対してあとで思考していく感じですね。

――今回の旅に関しては?

井島:この2年半、いろいろなことがあったんです。順を追っていくと、去年の8月にまず修験者の星野文紘さんの指導で山形県の月山を歩き、10月に中沢さんの講演、11月にヴィパッサナー瞑想があって、翌年の5月にサンティアゴ巡礼、12月に熊野を歩き……僕の中でこうした体験のすべてがつながっている感覚があって、そのなかでも一番長いストロークで経験させてもらったのがサンティアゴなんですね。

――とすると、すでに月山のあたりから巡礼が始まっているような?

井島:ええ。歩きながら考えるということは、星野先達との山伏修行で始まっていたと思いますね。2泊3日でしたが、白装束をまとい、修験の山の中をひたすら歩き、滝に打たれ……黄泉がえり(甦り)のプロセスを体験させていただきました。その中で感じたことも、その後の拠りどころになったと思います。

――そのあとに、中沢さん。

井島:ええ。平和に対する中沢さんのメッセージがあって、それを自分の中で熟考する体験としてヴィパッサナー瞑想があって、(意識の深い場所に)潜ったあとに、歩きながら振り返っていたのがサンティアゴだった感じです。自分はいま、確かにスペインにいるはずなのに、気持ちの中で羽黒月山とか、中沢さんの話とか、ヴィパッサナーとか、いろいろなものが混じっていて。

――意識の中で、そういういくつものパラレルがあったんですね。

井島:そのあとに熊野が加わるんですが、月山が月、(サンティアゴの)コンポステーラのステラは星、熊野のシンボルは太陽……2年半の中で、「月」「星」「太陽」という3つのメタファー(暗喩)にまつわる場所を歩けたことが経験として大きかったですし、自分自身の探求するテーマにつながっていた気がします。

――面白ですね。井島さんの求める世界が浮かび上がってくる気がします。

星の巡礼からアルケミストへ

井島:(写真を指しながら)ここは、フォンセバドンといって、パウロ・コエーリョの『星の巡礼』で、主人公が犬に化けた悪魔と戦う舞台になった場所です。

――コエーリョのデビュー作ですよね。あの作品に憧れて、サンティアゴに来る人も多いと聞きますが……。

井島:そうみたいですね。

――その彼の代表作が『アルケミスト』ですが、錬金術(アルケミー)は単に鉛を金に変えることではなく、先ほどの発酵の話にもつながってくるように感じます。通常の経済とは違った形で富を生み出すことであるというか。

井島:確かにそうですね。

――『アルケミスト』と『星の巡礼』は根底でつながっていると思うんですね。つまり、人生のアルケミスト(錬金術師)になるために歩くという……。

井島:コエーリョの作品で言えば、「前兆をどう読み解くか?」ということになりますが、僕自身、いろいろと意味づけをしながら歩く中で、日数などの数を象徴として意識することも多かったです。

――何日目であるとか?

井島:ええ。ヴィパッサナーで言えば、10日間の中で8、9、10日目に特に大きな変化を感じたんです。一日一日まったく個性が違っていましたが、特に8日目は、自分が生み出している恐怖が幻想であるということがハッキリ自覚できたときだったんですね。自分の考え方や思考の癖が実感でき、何かが想念として生み出される前の段階で、その癖を解除できるという糸口がつかめたように思うんです。

――おお、すごいですね。

井島:そうした癖からちょっと離れて自分を見たときに、どういうルートを通って不安や恐怖が生み出されるか、そのことに自覚的になれたというか。後手に回ると、そうしたネガティブな感情に巻きこまれてしまうじゃないですか。

――つらいことや嫌なことがあると、その感情と一体化し、支配されてしまうのが普通ですよね。

井島:感情が生み出されるプロセスを俯瞰的に見る……そのリアルな経験が自分の中にあると、日常の中で感情が揺れ動くようなことがあっても、自分なりに引き戻していけると思うんです。

――ヴィパッサナーで言うと、そうした感覚がピタッとはまったのが8日目だった?

井島:はい。前後にいろいろとありましたが、ハッと気づかされたというか、腑に落ちたと思うんですね。

――サンティアゴに関しては?

井島:サンティアゴでは、死と再生を意味する「13」という数字(日数)に意識を向けていました。計26日の巡礼期間を「13+13」と置き換えて、前半の13日間が内なる自己変容プロセス、後半の13日間が自己の外側に拡がる関係性の変容プロセスとみなして、内から外へ、一日一日を新鮮な気持ちで歩きました。結果的には、まるで「メヴィウスの輪」を歩いているような……内と外が往還して合わせ鏡になったような(主客合一したような)感覚を実感する、とても貴重な経験になりました。

貝殻を土に埋めた理由

――『アルケミスト』では、自己とつながると、そこから無限の力が生まれてくる……それこそが錬金術であると語られているように思うんです。

井島:自己の世界が変わっていくには、まずその世界を信じるとか、惹きつけられるとか、そうしたプロセスが最初にあると思いますが、それはまだ自分の頭の中(意識)で起こっていることですよね。体験を通して、それを確信につなげていく……自分自身の言葉にちゃんと思いを宿していくため、自分が本当にその確信を持ち得ているのか? 自問自答するプロセスがあると思うんです。

――次のステップとして?

井島:はい。自問自答した時、自分の中に揺らぎが生まれますが、僕の場合、その揺らぎに(ヴィパッサナーで)向き合っていった中で、はっきり確信を持てる瞬間があったわけです。

それで、今度はその確信を実践する、それが自分だけものではなく、現実の中で身体化していくということを歩きながら試していったという。

――旅をして得た体験をこれからどんな形でシェアしていきたいですか?

井島:中沢さんの貝殻の話に戻るんですが、旅の最後、コンポステーラの街中の木の麓に大事に持っていた帆立貝を埋めたんです。貝そのものは現実的に分解されるものではないですが、自分自身の儀式として、自分の中の価値観を書き換える象徴的なことをやっておきたいと思ったんですね。自分がとらわれ続けてきたものをいったん手放し、発酵、生命原理、生命の律動といったものを中心に据えた場所に立つことで、この世界がどう見えるか? これからの人生できちんと確認していこうと、最後に約束したような気がしています。

――これから巡礼を体験したいという人にメッセージはありますか。

井島:この道を活用するというか……百人いたら百通りの旅があると思いますが、それだけ求めれば求めるだけ応えてくれるような空間であることをまず感じてほしいです。僕が話し出すと自分の内省的な目的にフォーカスされて、話がぎゅっと凝縮されてしまった気がしますが、とても素敵な体験が待っていますので。

――人生は旅ですよね。旅の中で覚醒していく、そんなお話だったと思います。ありがとうございました。

井島:ありがとうございました。

井島健至 Takeshi Ijima

1974年、福岡県生まれ。横浜市立大学国際文化学部を中退後、1999年に渡米。ニューヨークに在住し、写真家の故宮本敬文氏に師事。2003年に帰国後、写真展「風と土~primalgravity」を東京・丸の内にて開催。広告や雑誌で幅広く活躍すると同時に、ライフワークとして「祈り」と「記憶」の痕跡をテーマに旅と撮影を続けている。書籍『ニッポン西遊記』(鶴田真由著)、『神結び 日本の聖地をめぐる旅』、『太陽と月の結び』(相川七瀬著)などにも作品を提供。2015年「懐かしき未来への旅in南砺」で第4回観光映像大賞特別賞を受賞。最新刊に『スペインサンティアゴ巡礼の道 聖地をめざす旅』がある。

投稿者プロフィール

最新の投稿

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?

長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?

長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?

長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?