善悪の二元論から抜け出す「強さ」とは?〜天才と呼ばれた漫画家、坂口尚が遺したもの

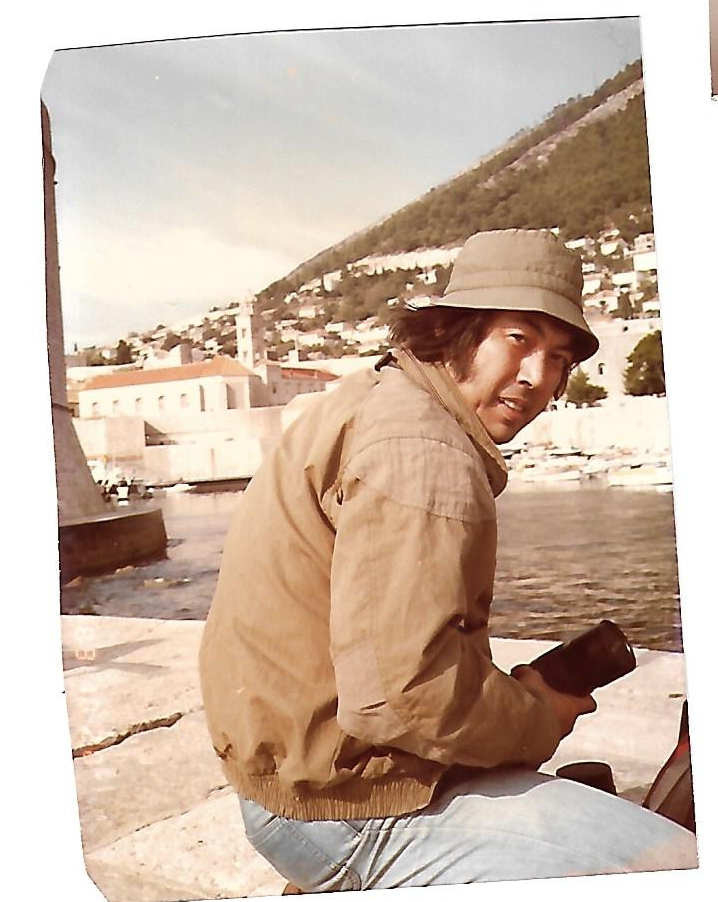

坂口尚という漫画家を知っているでしょうか? 繊細で美しいタッチ、独自の世界観に満ちたストーリーで、いくつもの名作を世に送り出した稀有なクリエイター。とりわけ、戦時下のユーゴスラビアを舞台にした長編作品『石の花』は、1980年代にコミック化され、いまもなお読み継がれている名作です。

作者の坂口尚さんはアニメーション制作会社「虫プロ」の出身。あの手塚治虫をして「天才」と言わしめた、伝説のアニメーターとしても活躍してきました。

いま、なぜ坂口尚なのか? それは、混迷するいまの世相が、見えないところで彼の哲学、世界観を強く求めていると感じるから。今回取り上げる『石の花』の底流に流れる“世界を見つめるまなざし”は、時を超え、いまの時代を生きる人にとっても不可欠なメッセージが満ちあふれています。

石の花とは何なのか? その背後にある「まなざしの哲学」とは? 善悪の二元論からいかに抜け出し、生きる力を身につけていけばいいか? ニーチェ、フッサール、ポランニーなどの哲学と重ね合わせつつ、坂口さんの作品世界のエッセンスを共有していきましょう(長沼敬憲)。

なぜ「ユーゴスラビア」なのか?

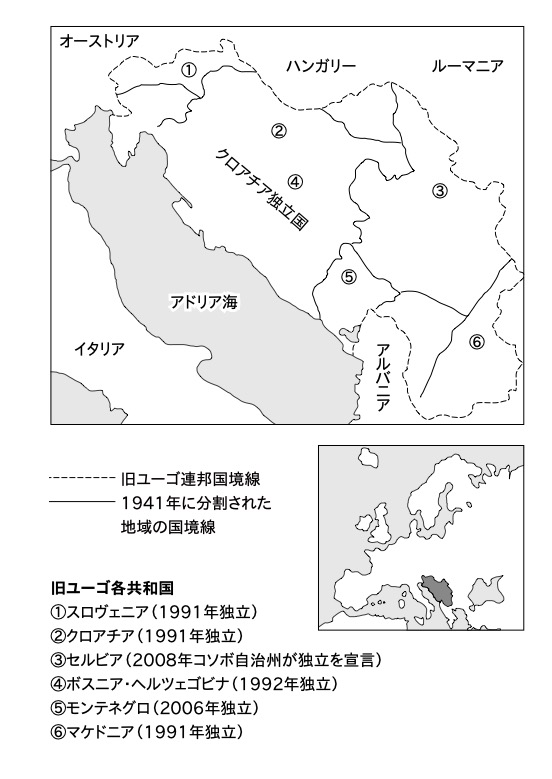

物語は見知らぬ異国の土地で、唐突に始まりました。誘われたのは第二次対戦中の東欧、ユーゴスラビア。のちに一つの国にまとまり、また分裂するその歴史が暗示するように、

「7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字」

が混ざり合う、人類の歩みが凝縮されたような風土がそこにありました。日本もまた、様々なルーツの人々が寄り集まって成り立っていますが、言語はおおよそ一つであり、仏教と神道がいがみ合うわけでも、国が大きく分裂したわけでもない、どこかふんわりとまとまってきた歴史があります。

いろいろ問題を抱えつつも、何事も曖昧なままに流れていく社会の空気に、違和感を覚えながら浸かっていた10代の終わり。うつくしくて精緻なタッチで描かれたユーゴの物語は、まったくの異世界が舞台でありながら、いまも胸に残るさまざまな示唆に満ちていました。

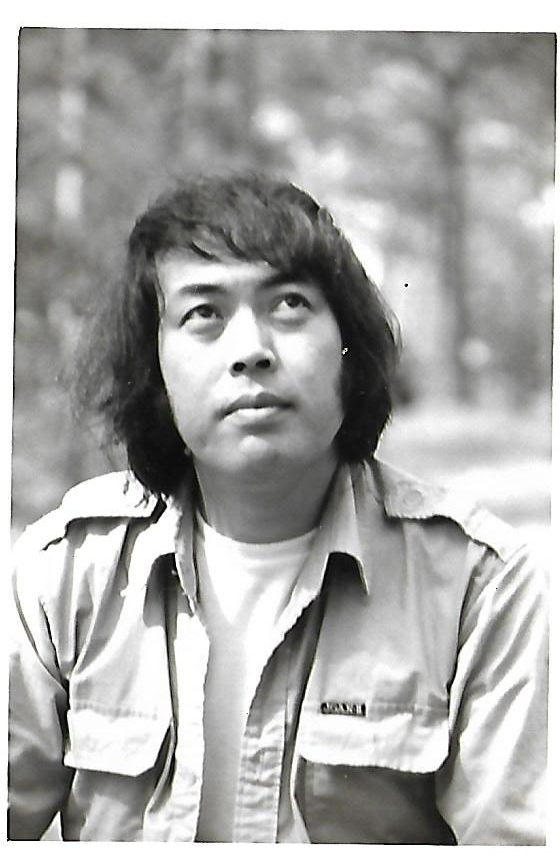

作者は坂口尚。さかぐちなお? いやいや……ひさしと読むことを知ったのは、少し後のことです。プロフィールに1946年生まれとあるので、いわゆる戦後の団塊世代。戦争を経験した世代ではない著者が、なぜこうもややこしい土地の、内部の民族紛争も絡んだややこしい戦争の物語を描いたのか? 10代の少年が、最初からそんなことを深く問うていたわけではありません。でも、読み進めていくうちに不思議なひっかかりを覚え、それはいまも謎のままになっています。

坂口尚って何者? なぜこんな強く優しいメッセージが発信できたのだろう? その問いの答えは、謎のままで終わるのかもしれません。なぜならもう20年以上も前に亡くなってしまったから。僕のまったくあずかり知らぬところで、49歳の若さで。

「突然変異」って知ってるかい?

「石の花」という物語は、戦争を正面から扱っていることもあり、坂口さんのうつくしいタッチとは裏腹に、うつくしい場面ばかりが描かれているわけではありません。

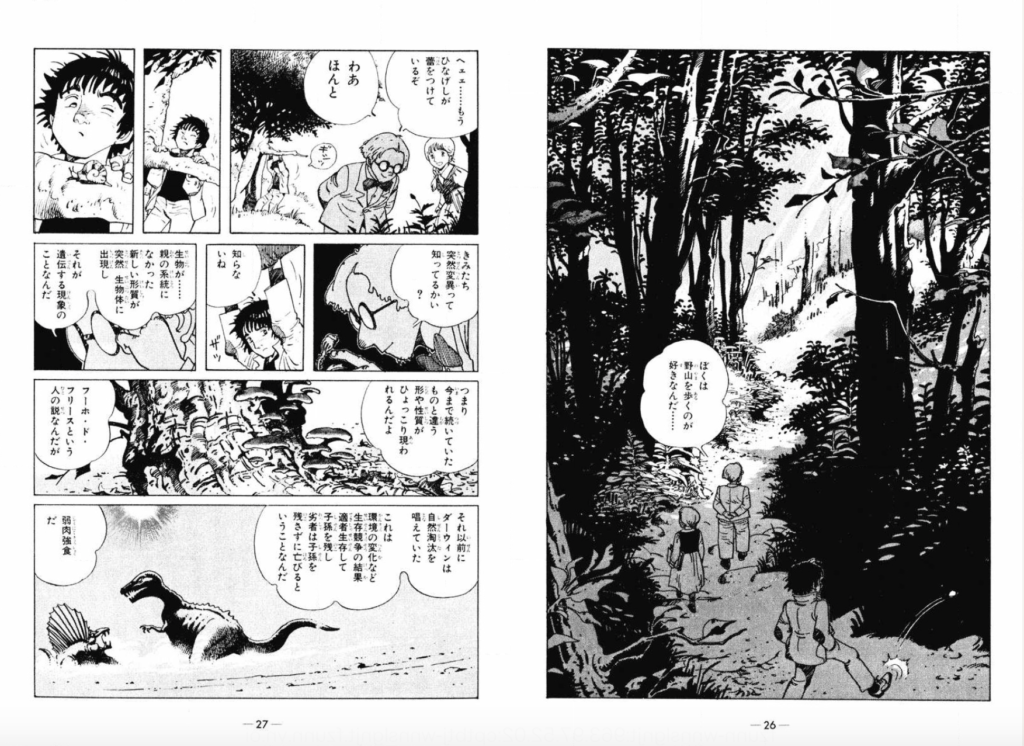

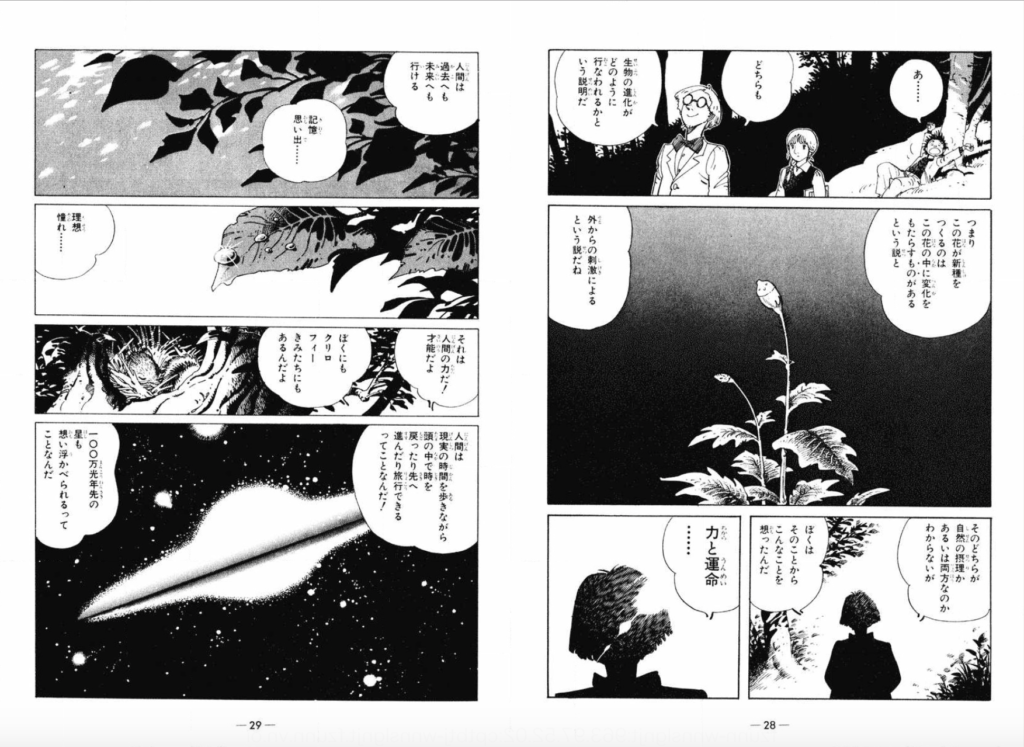

物語は第二次世界大戦が始まる直前、ユーゴ北部のスロベニアで始まります。主人公のクリロとフィーは、幼なじみの14歳。物語の冒頭、代用教員として赴任してきた謎の若者……フンベルバルディンク先生と一緒に森のなかを歩いていました。

このちょっと変わった名前の人物は、主人公二人とわずかにふれあい、いくつかの謎かけだけを残して物語から忽然と消えてしまう、狂言回しのような役を担っています。彼は、こう問いかけました。「きみたち、突然変異って知ってるかい?」

「親の系統になかった新しい形質が突然、生物体に出現し、それが遺伝する現象のことなんだ。つまり、今まで続いていたものと違う形や性質がひょっこり現れるんだよ。

フーホ・ド・フリースという人の説なんだが、それ以前にダーウィンは自然淘汰を唱えていた。これは環境の変化など生存競争の結果、適者生存して子孫を残し、劣者は子孫を残さずに滅びるということなんだ。弱肉強食だ。

どちらも生物の進化がどのように行われるかという説明だ。つまり、この花が新種をつくるのは、この花の中に変化をもたらすものがあるという説と、外からの刺激によるという説だね。

そのどちらが自然の摂理かあるいは両方なのかわからないが、ぼくはそのことからこんなことを想ったんだ。力と運命……。人間は過去へも未来へもいける。記憶、思い出……。理想、憧れ……」

フンベルバルディンク先生は、進化論の話を一通り続けた後、「それは人間の力だ! 才能だよ」と声をあげました。

フンベルバルディンク「人間は現実の時間を歩きながら、頭の中で時を戻ったり先へ進んだり旅行できるってことなんだ! 1000万光年先の星の想い浮かべられるってことなんだ」

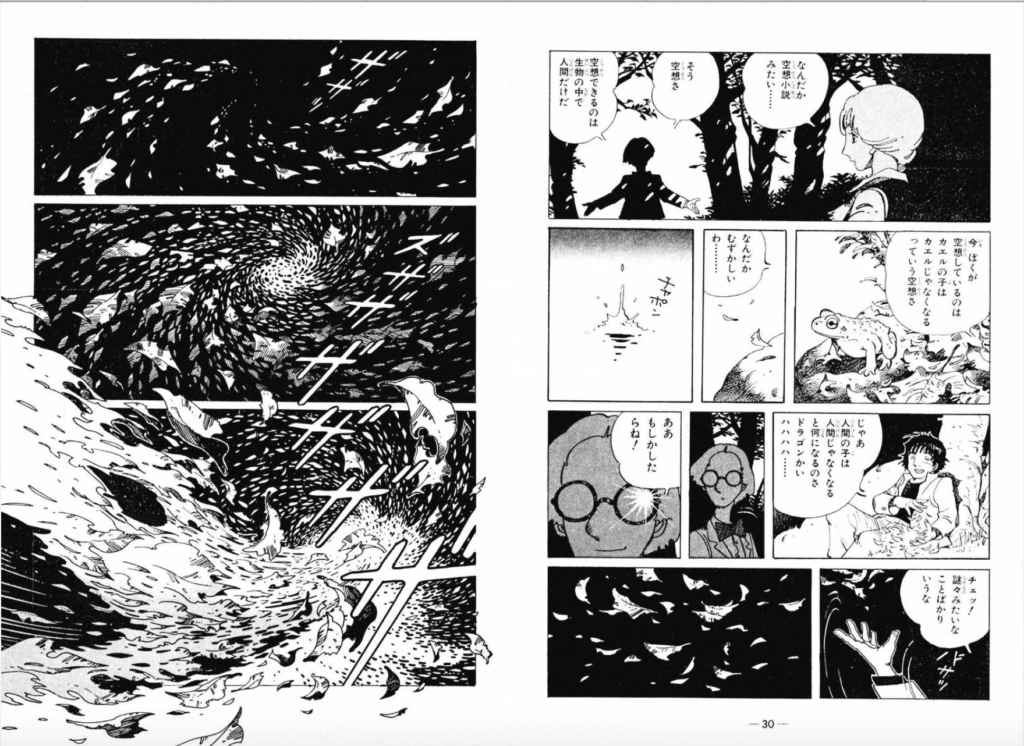

フィー「なんだか空想小説みたい……」

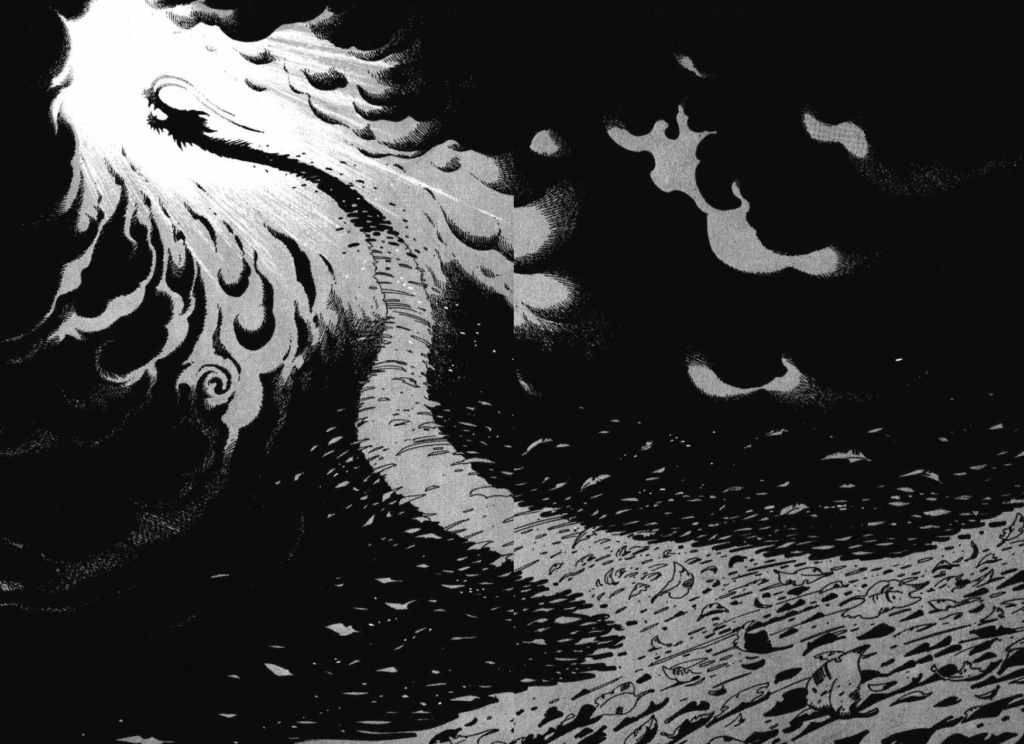

フンディルバルディンク「そう、空想さ。空想できるのは生物の中で人間だけだ。今、ぼくが空想しているのはカエルの子はカエルじゃなくなるっていう空想さ」

クリロ「じゃあ、人間の子は人間じゃなくなると何になるのさ。ドラゴンかい。ハハハ……」

フンベルバルディンク「ああ、もしかしたらね!」

あっけなく崩壊した多民族国家

戦争が始まった当初、ユーゴスラボアは、セルビア、モンテネグロ、クロアチア、スロベニアの4つの地域・民族が寄り集まり、一つの国としてかろうじてまとまる状態でした。そのため、ドイツ軍の侵攻を食い止められず、わずか10日で降伏。スロベニアの小さな村に住んでいたクリロとフィーも戦争に巻き込まれ、紆余曲折ののち、クリロはゲリラ組織であるパルチザンに身を投じ、フィーは強制収容所に連行されます。

パルチザンは共産主義者を主体にしたゲリラ軍でしたが、のちにユーゴの大統領になるチトー(ヨシブ・ブロス・チトー)の統率力によって勢力を拡げ、ユーゴの諸民族を取り込んだ人民解放軍としてドイツ軍に抵抗していきます。

ただ、国全体が一つにまとまってドイツに抵抗したわけではありません。開戦とともにユーゴ政府はイギリスに亡命、その遺志をついだ王政派のチェトニクは、共産主義を憎悪し、パルチザンとも争いました。また、クロアチアには親独派の政権が生まれ、ドイツの庇護のもと独立国として承認されます。

同国の実権を握っていたウスタシは、ナチスのファシズムを見本にし、対立関係にあったセルビア人を大量虐殺していきます。チュトニクはセルビア人が主体でしたから、ウスタシとも争い、ウスタシはドイツに抵抗するパルチザンとも戦っていました。

オスマントルコ帝国の支配下にあったいくつかの民族が糾合し、一つの国としてまとまったのが、1918年。ただ、それぞれの民族の抱える経済事情も政治志向も異なり、建国当初から屋台骨は揺らいでいました。それが回復できないまま、戦争であっけなく崩壊してしまったのです。

“おまえが何を見たとしても信じろ”

『石の花』のストーリーをもう少し追いかけていきましょう。クリロには、ユーゴの独立運動に関わっていたイヴァンという兄がいました。理想主義肌で、面倒見のいい頼れる存在でしたが、じつは彼にはドイツ人の血が混じっていました。両親が交通事故で亡くなったことで親族であったクリロの家に引き取られ、兄として家族同然に過ごしてきたのです。

イヴァンには、ドイツ時代の幼なじみがいました。ユーゴ侵攻の若き指揮官として活躍するマイスナー大佐です。彼の名前を出すことで死を免れたイヴァンは、ドイツ人のハーフという出自を利用してスパイとして生きる道を選びます。といっても、彼が選んだのは祖国ユーゴ再建に暗躍する二重スパイという、きわめて危うい道です。そのことを知らないクリロは、兄の転向に大きなショックを受けます。

一方、クリロのいたパルチザンの部隊には、イヴァンの同志で、良き理解者であったブランコというゲリラの闘士がいました。冷静沈着で寡黙、どんな苦難にも立ち向かえる屈強な男で、ゲリラの兵士として成長していくクリロにも大きな影響を与えます。イヴァンの苦渋の選択を理解していたブランコは、クリロにこう言いました。

「イヴァンのことだがな……信じろ。何年になる? イヴァンと暮らしていた年月だ。一月や二月じゃなかろう。そのイヴァンを信じてやれ。おまえが何を見たとしても……信じろ。信じるということはそういうことだ」

収容所に放り込まれたフィーは、亡くなった妹の面影を感じたマイスナー大佐に見出され、彼の屋敷に囲われます。ただ、祖国ユーゴを蹂躙したマイスナーに心を開くことができず、自殺未遂をして一時的に失明したあげく、彼の暗殺に加担したことで再び収容所に送られます。

かたやゲリラの若き兵士。かたや強制収容所での強制労働……。いつ終わるともわからないユーゴでの戦乱を背景に、その後も過酷な運命が二人に襲いかかっていきます。

ルサンチマンが歴史をつくりだした

この時代、ヨーロッパでは過去になかった新しい哲学が台頭していました。その先陣を切ったのは、やはりニーチェでしょう。ニーチェ哲学の最大のキーワードは、ルサンチマンだと言われています。

ルサンチマンは「反感」と訳されますが、何に対する反感でしょうか? ニーチェが問題にしたのは、ヨーロッパ社会を支配してきた道徳=キリスト教的な世界観です。といっても、キリスト教という道徳が人を縛ってきたことに反感を持ったわけではありません。キリスト教そのものが反感によって成り立っていることを指摘したのです。

ニーチェを知ったのは、『石の花』と出会った数年後、竹田青嗣さんの本を読んだことがきっかけでした。当時読んだ一冊には、ルサンチマンの起源についてこう書かれてありました。

「……『よい』と『わるい』には、ふたつの評価の起源がある。ひとつは、〈高貴〉で〈力〉をもった人間の自己規定として出てきたもので、この価値評価の原理は、直接的かつ能動的である。

竹田青嗣『FOR BEGGINERシリーズ ニーチェ』(現代書館)より

これに対してもうひとつの評価起源、つまり〈弱く〉〈卑俗な〉人間から出た『よい/わるい』の起源はこうだ。“あの猛禽は『悪い』、したがって、猛禽になるべく遠いもの、むしろその反対物が、すなわち子羊が、『善い』、というわけになる”。

この評価の原理は反動的である。なぜならそれは、あれは(力を持ったものたちは)『悪い』という否定の評価をまず基礎に置き、その反動として『善い』を置くからだ。そしてこの反動的な評価を支えるものは『弱い人間』の『強い人間』に対するルサンチマンなのである」

人の心に巣を食っている「力を持っているのは悪いやつらだ」というルサンチマンが、「弱い者が善いものだ」という倒錯した善悪感をつくりだした、ということでしょう。ニーチェは、こうした価値観の中で信仰されてきた神が死ぬことで、ヨーロッパにニヒリズム(虚無)が蔓延しはじめたと語ります。いままで拠って立ってきたものはすべて倒錯であり、幻にすぎなかったと指摘したのです。

すべてが空しいと気づいたとき、人は何を拠りどころにすればいいのか? いや、拠りどころにするものなど本当にあるのか? 戦争に明け暮れたあの時代、世界はこうした精神の危機に直面していました。それはいまにいたる存在の危機と言えるかもしれません。ニーチェのような少数の哲学者がこれを見抜き、警告していたのです。

善悪の二元論をどう克服するか?

当時ハッキリと自覚できていたわけではありませんが、『石の花』の作者である坂口さんの発想の根底には、ルサンチマンを超えようという強い意思が見え隠れします。ルサンチマン、ニヒリズム……どちらも生きていくなかで取り憑かれ、人から精気を奪いとってしまう厄介な病巣です。

とりわけ厄介なのは、こうした病巣の根底に物事を善悪で判断する二元論的な思考がひそんでいる点でしょう。何が正しいかを探ることは哲学の第一歩にもなりますが、正義を主張すれば軋轢が生まれ、やがて争いに発展していきます。正義を主張するから争いが起こるわけです。

では、どうすればいいか? デカルト以来の近代哲学は、宗教における神と人との関係を「主観と客観は一致するか」という命題に置き換え、その解を探りました。たとえば、目の前にリンゴがあるとします。日常生活のなかでは「本当にリンゴがあるのか?」などと疑うことはありませんが、厳密にはリンゴの実在は証明できません。その点は神の存在証明と変わらないのです。

前述の竹田青嗣さんは、人の認識力をコンピューターの認識装置にたとえ、コンピューターはプログラム通りに認識できても、その認識の正しさを検証できないと指摘します。

「コンピューターが『コード』の正しさを検証するためには、メタコード(コードを検証するための上位のコード)が必要である。ところが、コンピューターにメタコードをインプットしても、今度はこのメタコードの『正しさ』をコンピューターは判定できない」

竹田青嗣『現象学入門』(日本放送出版協会)より

となると、何を根拠に正しさ=価値基準を求めたらいいのでしょうか?

ヘーゲル思想の「限界」

少し脇道に逸れますが、もう少し哲学の話を続けていきましょう。デカルト、カントとリレーされていった近代哲学は、ヘーゲルの構築した世界観によってひとつの完成を迎えたとされます。ヘーゲルは「認識はバージョンアップし、より完成された方向に近づいていく」という、過去になかった視点を提示しました。

「たとえば子供の見るリンゴも大人の見るリンゴも、そのかぎりでは同じリンゴだが、大人はいろんな経験によって、ひとつのリンゴがどのように作られ、どのような成分をもち、どのように売られているかを“知って”いる。

竹田青嗣『現象学入門』(日本放送出版協会)より

このように人間の認識は、決まり切った『道具』ではなく、それ自体が生き物のように生長(高度化)していく性質をもっている。……その極限に〈神〉のような『完璧』な認識があると想定すればいい。すると、〈主観/客観〉の難問は解ける。そうヘーゲルは言うのだ」

ここから展開されるのがいわゆる弁証法で、対立するものどうしを統合し、より優れた、調和した状態へと導いていく、

テーゼ(正) × アンチテーゼ(反) → ジンテーゼ(合)

このプロセスはアウフベーヘン(止揚)と呼ばれ、多くの支持を得ることで、社会を進歩させる原動力にもなりました。発想法として理に敵っていることもわかりますが、ニーチェはここにひそむ嘘を見抜きました。いくら弁証法を駆使しようと、客観はいつまでたっても客観のままだからです。ヘーゲルは、認識を深めていけば完成に近づくといいますが、それは「いつ」訪れるのでしょうか?

生きる力になる本当の哲学

戦争末期、クリロのいた部隊は本隊からはぐれ、山中を幾日もさまよいます。何のために戦っているのか? 生きるか死ぬかの状況下、もはやどんな正義を持ち出そうと何の説得力も持ちません。パルチザンは人民解放軍であり、共産主義によるユーゴの統合と独立を標榜していました。それを大義として敵対する勢力と戦ってきたわけですが、極限の状況に陥ると、そんな理念などどこかに消し飛んでしまうでしょう。

戦争は人の生のひとつの究極形で、誰もが経験できるものではありません。でも、一人一人の日常の中にも同じように現実はあります。たとえ平凡に映るものであっても、わずかなひずみのなかで精神の危機は訪れます。うまくいかないことが重なれば、夢や理想など簡単に引きずり下ろされてしまうでしょう。

たとえば、病気にかかり、明日をも知れない命と言われた時、自分がこれまで大事にしてきた価値観、考え方はどこまで役立つでしょうか? そうした価値観を研ぎ澄ませたものを哲学と呼ぶならば、生きる力になり得るような〈強い哲学〉は本当に存在するでしょうか?

このくだりを書いている前後、ネットをたどるなかで、まだ読んだことのなかった坂口さんの一文……『石の花』を書き終えた「あとがき」に触れる機会がありました。コミックの最終巻に書かれたものらしいですが、当時、まったく読んだ記憶がありません(新装版のあとがきはまた違っています)。

引き込まれるようにして読んだところ、その内容に驚かされました。坂口さんがここまでの問いにふっと答えてくれたような……不思議なつながりが感じられたからです。ここに、あとがきの一部を紹介しましょう。

オモチャ箱には光が詰まっていた

「人は成長と共に庭先や路地裏や砂場から、やがて社会を視野に入れる。世界が広がっていく。しかし、私はどうもいぶかしく思っていた。本当に広がるのだろうか?

子供のころ超人(スーパーマン)に憧れる気持ちは、昔、子供だった私にもよく理解できる。シンデレラ姫を夢見る気持ちもわかる気がする。

だが、人は年齢を重ねるにしたがい、超人もシンデレラ姫も遠い存在となり、「オモチャ箱へオモチャを整理しなさい」と、言われ続けているうちにやがて、そういった者達もオモチャ箱の中にしまいこんでしまう気がする。

あの勇気や美や愛に満ちた空間の光を浴びて身も心も躍動していたとき、叱られたり、喧嘩したり、くさったり、泣いたり、淋しかったりしても、超人かシンデレラ姫の分身のような気になったりして立ち直れたものではないだろうか。エネルギーの根源(モト)になるような何かがあった。そういうものまでも……」

大事にしているものを捨てて、フェードアウトしてしまう瞬間が、子供から大人へのステップだと一般には思われています。人生の中には、そういう諦めの瞬間があると感じる人も多いかもしれません。しかし、坂口さんはこう続けます。

「……大人になってからあの“光”を求めてオモチャ箱の中をのぞきたくなれば、のぞくことは出来る。世の中にはそのための『もどき』がたくさんある。それは多分に現実生活を一時忘れさせるために、疲れを癒すために。

そして、もし幸運にも『もどき』でないものに出会えたとしても、尋常のことでは、かつて“光”を浴びた時のようには、事実、身も心も躍動はしないと思う。なぜなら、あまりにも外の世界の塵あくたが自身に降り積っているからだ」

あのエネルギーの根源は何だったのか?

オモチャ箱の中の世界……それは子供の頃、当たり前のように持っていた感覚や感情、つまりは自分自身の思いそのものでしょう。この思い=主観を放り捨てて、外側の世界の世界観=客観を受け入れること。それがこの社会で生きていくステップのように思われていますが、「自分の世界を狭くするだけだ」と坂口さんは言います。そして、「それにしても、あの“エネルギーの根源”は何だったのだろう」と問いかけます。

「あの箱の中には創造的かつ積極的な生き方の秘密が入っている気がする。私は、それを見つけたいがためにもう一度あの箱をのぞきこんで、この作品を描き始めたのだと思う。なぜなら、オモチャ箱の外の世界でもいきいきと生きたいために……。私には、オモチャ箱の中より外の世界の方が小さく見えてしょうがないのである」

ヘーゲル流の弁証法は、子供の感覚と大人の常識をすり合わせ、より高い次元に昇華させる力になるかもしれません。光を捨ててしまうくらいなら、そのほうがはるかに健康的ですが、エネルギーそのもの、光そのものは帰ってこないでしょう。

ニーチェは、そこに近代哲学の限界を見たのかもしれません。過去の哲学者が設定してきた〈主観/客観〉という前提を疑い、「そもそも、そんな対立軸をつくること自体がおかしいのだ」と営々と積み上げられてきた世界観を破壊しました。

いわく、「世の中にはより正しい認識やより不完全な認識があるのではない。……より優勢な認識(解釈)と、より劣勢な認識(解釈)があるだけだ」(竹田青嗣『現象学入門』日本放送出版協会)と。

客観があるかどうか、その客観が主観と重なるかどうかが問題ではなく、目に映った世界を自分がどう解釈しているか? もっと言うならば、自分自身の主観を鍛え、この世界のありようをエネルギーに満ちた認識に変えていくことができるのか?

「いや、世界がおかしいのだから」「あいつが間違っているのだから」と言った瞬間に、ルサンチマンが生まれ、主観と客観は分離されます。客観を取り払って、主観のみを基準にして生きること……ニーチェはそれをより優勢な認識=「強い」と見なしたのです。

石を花に見ている「まなざし」

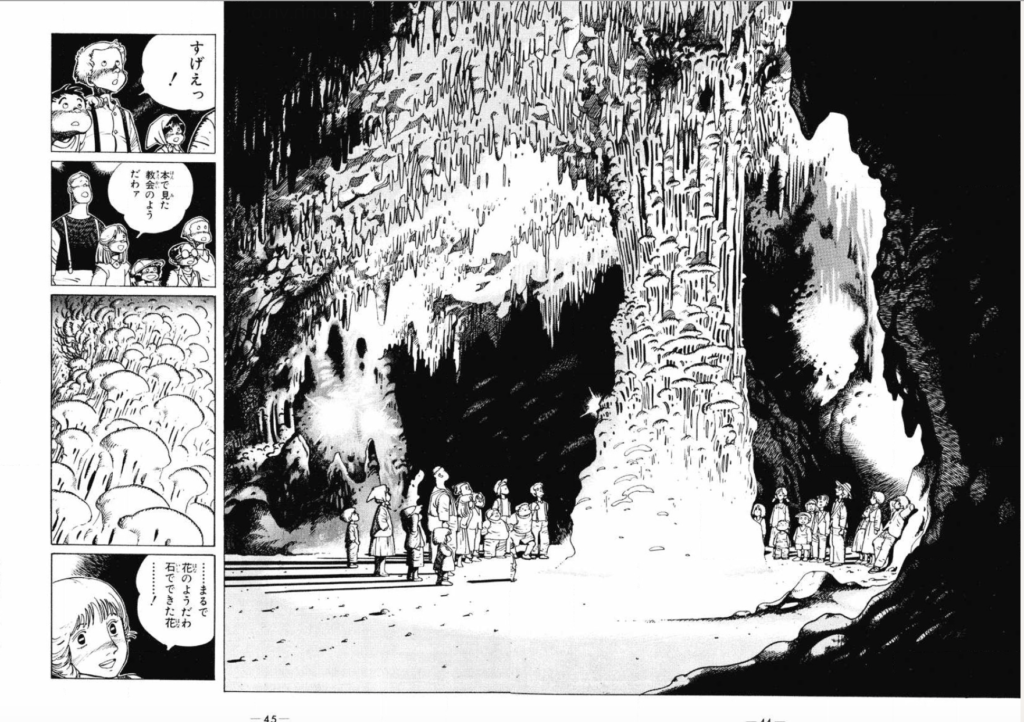

「石の花の」の物語の冒頭、フンベルバルディンク先生の引率で生徒たちがスロベニア北部、ポストイナにある鍾乳洞を訪れるシーンがあります。全長20キロにも及ぶ鍾乳洞をトロッコ列車でたどっていく行程には、「30年に1ミリ」という気の遠くなる時間をかけて形成された大小様々な石の芸術が見られるといいます。なかでも圧巻なのが、ブリリアントと呼ばれる高さ5メートルもの白い鐘乳石。「まるで花のようだわ。石でできた花……!」、物語でもフィーが思わずため息をもらします。

フンベルバルディンク「うん、そうだ! 石の花が咲きほこっている。何万年、いや、何百万年もかかってね」

クリロ「じゃあ、石が花になったんだ。これも突然変異かい?」

フンベルバルディンク「こ、これは生きものではないからなァ……」

こんなやりとりのあと、フンベルバルディンク先生はひらめいたように、「クリロ、きみにもこれが石の花に見えた。それだよ、すばらしいじゃないか!!」と声をあげます。

「これは石の花じゃない! 花に見ているのはぼくたちのまなざしなんだよ」

物語はこの鍾乳洞を出たあと、ドイツ軍の突然の空襲に遭うことで急展開します。不意打ちのように戦争が始まり、フンベルバルディンク先生は謎かけのようなメッセージを残して行方知れずとなりますが、クリロとフィーは彼の言葉をたえず問い続けます。

僕自身、ことあるたびにこの不思議な吸引力をもった言葉を反芻してきました。花に見ているのはぼくたちのまなざし……外側に価値が存在していて、それを知るのではない。自分自身が世界の価値を決めている。クリロとフィーは戦争という過酷な体験を通して、こうしたまなざしを手に入れます。

すべてを取り払って最後に残るもの

まなざしは生きる力そのものです。たとえば、物理学者のマイケル・ポランニーは、ノーベル賞候補と目される輝かしい実績を残しながら、突如、哲学者へと転向します。

そこで提示されたのが、人に内在している「暗黙知」という概念です。何かを認識する以前のところに、体系化できない、全体をつかみとるような知が存在している……それを暗黙知と呼ぶのなら、人は世界を認識する以前に世界そのものを感じていることになります。『石の花』に描かれたまなざしは、この暗黙知とのつながりを思い起こさせます。世界の中心にきみ自身がいるんだよ……フンベルバルディンク先生ならば、微笑みながらそうささやくかもしれません。

ニーチェの思想も、まなざしを知る大きなヒントになりましたが、竹田青嗣さんはニーチェの先に広がる世界も教えてくれました。それが、フッサールの現象学です。

現象学では、主観の世界をさらに深く突き詰め、「リンゴをどう認識しているか?」ではなく、「リンゴをリンゴであると確信しているものは何か?」を問います。主観=自分の感覚から臆見(思い込み)を取り除いていき、最後の最後に残る「疑い得ないもの」を浮き彫りにしていくわけです。

疑わしいものをすべて取り去っても、それでもなお最後に残るもの……それこそが、まなざしの本質かもしれません。この世界をうつくしいと感じるのも、みにくいと感じるのも自分自身なのです。外側に「うつくしい」「みにくい」が存在しているわけではない以上、この事実に抗っているうちはルサンチマンが温存され続けるだけでしょう。

この世界でどう生きていくか?

この世界を自分はどう見たいのか? 世界と自分を一つに重ね、理想と現実の溝をなくすには、原理的にそう問うしかありません。おそらくそれは、この世界とどう関わりたいのか? どんな世界をつくりたいのか? という問いにもつながっていきます。坂口さんは、別のところでこうも語っています。

「会社で朝から晩まで帳簿とにらめっこしている人も、テレビゲームに目を輝かせている子供も、下校途中アイスクリームをなめながらおしゃべりしている女学生も、庭に水を撒いているお年寄りも、常に世界と向き合っているわけだ。そして、私たちは必ず肯定か否定かを選択して生活している」

坂口尚『石の花(1)〜(5)』(講談社漫画文庫)より

第二次大戦を乗り切り、連邦国家として独立したユーゴスラビアは、英雄チトーの傑出した政治力によって東西陣営のいずれにも属さない独自の社会主義体制を構築します。

ただ、1980年にチトーが亡くなると、民族対立が表面化していき、1991年、クロアチアとスロベニアの独立宣言を機に分裂。その後、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立をめぐって紛争が泥沼化。セルビアの自治州だったコソボも紛争の末に独立、最期に残ったセルビアとモンテネグロが分裂したことで、2006年に連邦国家は解体されます。

この地域の複雑きわまりない政治情勢は、本質的には大戦前と変わらず、理想社会など夢のまた夢、人という生き物のどうしようもない業ばかりが見えてくるかもしれません。大学時代、『石の花』を読んだ友人が、ちょっと冷ややかなまなざしで、

「でも、ユーゴって分裂しちゃったんだろ? クリロだってどうなっているかな」

と言ったのを覚えています。実際、クリロは、フィーは、大戦後の新しい社会で何を感じ、どう生きていったでしょうか? あの時、何と答えたか忘れてしまいましたが、

「どの時代、どの環境であろうと、結局、自分がどう生きるかということだよね」

いま答えたらそんな感じかもしれません。まあ、いきなりその返事は重すぎるので、優しくあいまいに微笑むだけかもしれませんが。

(プロフィール)

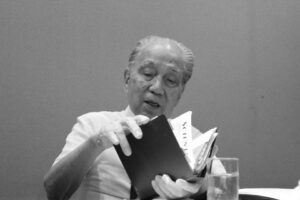

坂口尚 Hisashi Sakaguchi

1946年5月5日生まれ。高校在学中の1963年に虫プロダクションへ入社。アニメーション作品『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』などで動画・原画・演出を担当。その後フリーとなり、1969年、『COM』誌にて漫画家デビュー。以後多くの短編作品を発表しつつ、アニメーションの制作にも携わり、24時間テレビのスペシャルアニメ『100万年地球の旅 バンダーブック』『フウムーン』などで作画監督・設定デザイン・演出を担当。1980年、代表作の一つ『12色物語』を執筆。1983〜1995年まで、長編3部作となる『石の花』『VERSION』『あっかんべェ一休』を断続的に発表。1995年12月22日、49歳の若さで逝去。1996年、日本漫画家協会賞 優秀賞を受賞。

★坂口尚オフィシャルサイト「午后の風」 http://www.hisashi-s.jp

坂口尚の作品世界

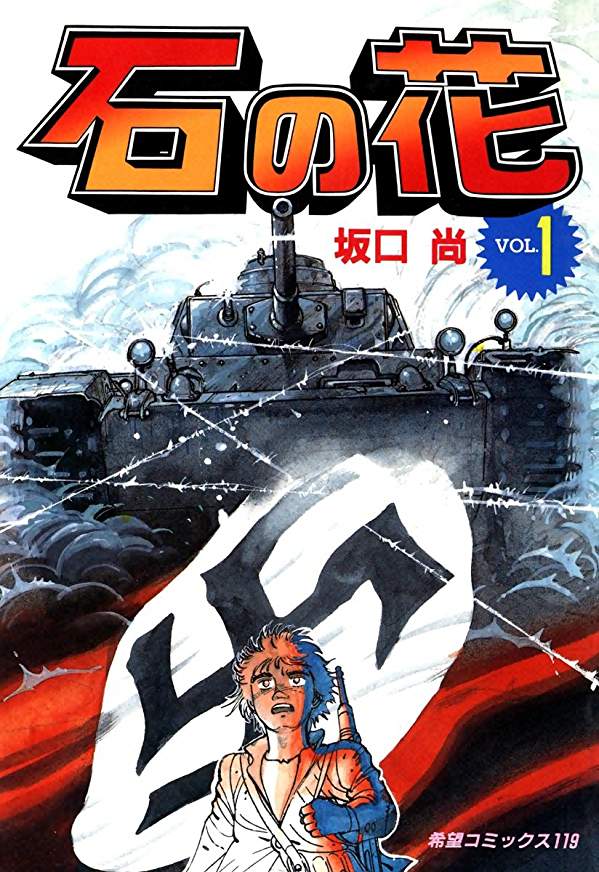

石の花

「戦争映画というとアメリカ、イギリスの活躍が出てくるので食傷気味であったのも事実であるが、民衆が抵抗に立ち上がったパルチザンに興味をひかれたこと、そしてユーゴは、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字が混在する複雑な環境であることの二点が、私の積極的な創作動機となった。特に“複雑な環境”は、この世界の縮小版ともいえる」(文庫版あとがきより抜粋)。主人公クリロとフィーの成長物語、様々なキャラクターが奏でる群像劇としても圧巻。1984年、潮出版社(希望コミックス)より初版発行。単行本全6巻、文庫版全5巻(講談社)。

VIRSION(バージョン)

学習と記憶を繰り返しながら自己増殖し、やがて「自我」を持ち、「変態」まで始めた新型バイオチップ「我素」。開発メンバーの日暮月光博士が我素とともに行方不明になると、世界各地でデータバンクがハッキングされ「VERSION」というメッセージが残される。木暮の娘・映子と私立探偵・八方塞はオーストラリアへ捜索の旅に出るが……。「古今東西すべての小説・映画・まんがの中で、いちばん最高のAI物語は、他のどれでもなくまさにこの『VERSION』です!」(作家・瀬名秀明)1991年、潮出版社(希望コミックス)より初版発行。単行本全3巻。

あっかんべェ一休

室町時代の禅僧、とんちでおなじみの一休さん(一休宗純)の生涯を描いた意欲作。後小松天皇の落胤として生まれた幼少期から、出家し、禅の修行に打ち込み、闇夜にカラスの鳴き声を聞いて大悟するまでの軌跡を丁寧にたどり、ブレイクスルーして自由人となった一休の素顔を浮き彫りに。自由とは? 人が生きる意味とは? 坂口作品で展開されてきたテーマが集大成として描かれる。1993年、講談社(アフタヌーンKCDX)より初版発行。単行本全4巻、文庫版上下巻。現在、文庫版のみ取り扱い。著者は、作品を描き終えた直後の1995年に逝去。

投稿者プロフィール

最新の投稿

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?

長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?

長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?

長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?