ミクロの空間(腸内環境)で起こっていることは、すべて世界とつながっている〜光岡知足先生から学んだこと

2020年12月、腸内細菌学の生みの親である光岡知足先生がお亡くなりになりました。光岡先生とは3冊の本をつくる機会に恵まれ、そのうち最後の『大切なことはすべて腸内細菌から学んできた』は、先生ご自身、自らの研究生活の集大成となる一冊として受け止めていただきました。

光岡先生から生前に学んだことは多岐にわたりますが。。。ここでは、ハンカチーフ・ブックスが刊行した哲学系インタビューBOOK『TISSUE』(ティシュー)のVol.1と2に収録したエッセイ(見えない世界の仲間たち〜光岡知足先生から学んだこと)をもとに、先生の事蹟をたどってみたいと思います(長沼敬憲)

ビフィズス菌に守られている

ハンカチーフ・ブックスが刊行した最初の一冊である、『大切なことはすべて腸内細菌から学んできた』。著者である光岡知足先生は、ことし86歳になられました。腸内細菌の研究を始めて60年あまり。大学院に入られた1953年に研究をスタートされていますが、僕からすれば歴史を感じずにはいられない長さです。

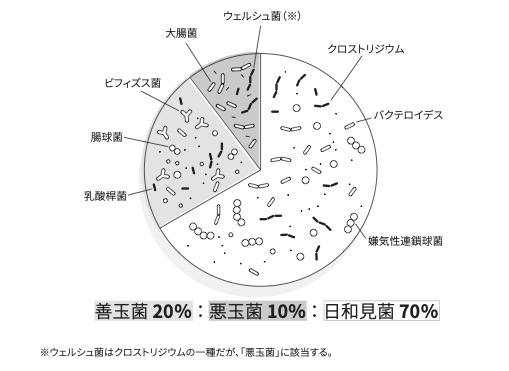

腸内細菌については、当時、ほとんど何もわかっていなかったといいます。大腸菌がたくさん棲んでいることくらいは知られていたけれども、健康との関わりが論じられることは皆無に近く、善玉菌として知られるビフィズス菌にしても、赤ちゃんのお腹の中に棲んでいる菌としてしか認識されていませんでした。

腸内細菌は便を採取し、希釈し、培養していくことで同定・分類されていきます。ビフィズス菌は、空気に弱い嫌気性細菌であるため、この培養が難しく、それまでの技術では同定が難しかったようです。光岡先生は培地を高栄養のものに変えるなど、様々な工夫をすることで数多くの菌の培養に成功し、ビフィズス菌が大人の便に多数棲息していることも発見していきます。

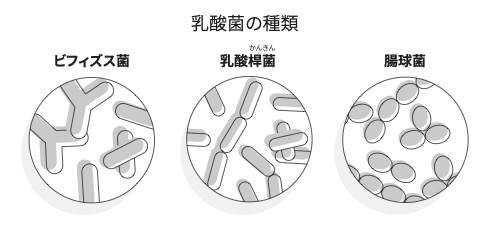

ビフィズス菌は乳酸菌の一種に数えられますが、乳酸だけでなく酢酸も分泌します。乳酸菌にはビフィズス菌以外にもいろいろな種類があり、ヨーグルトに含まれる乳酸菌もメーカーによってまちまちですが、ビフィズス菌はそのなかでもとりわけ強い殺菌力を持っているということになります。

乳酸菌(ビフィズス菌)が「善玉菌」と呼ばれているのは、腸内で繁殖するとpHが酸性になり、腐敗を起こす悪玉菌が寄り付きにくくなるからです。そうした腐敗を防ぐ力に優れたビフィズス菌が、ヒトの腸内においてとくに優勢なのだといいます。この事実は、ヒトにそれだけ生きるための強い力が宿っている証拠……いや、ヒトが生きるということは、それだけ大変なことなのかもしれません。

「私は、ヒトはビフィズス菌動物であると定義しています。それは他の動物に見られない、ヒトに特有の性質です」

光岡先生とご縁をいただき、最初の本(『人の健康は腸内細菌で決まる!』)を制作した当初、心に残るたくさんの言葉をいただきました。この言葉も、そんな刺激的な言葉の一つ。ヒトのあり方、つまり、ヒトとはどんな生き物なのか? その意味づけにつながる事実に接していくことで、僕は徐々に光岡ワールドに引き込まれていったのです。

生きた菌と死んだ菌

ビフィズス菌を優勢にすることが、ヒトの場合、腸内環境を改善するキーになるという、いまでは多くの人が聞き知っている事柄も、光岡先生が最初に唱えられたことです。ただ、乳酸菌には様々な種類があると書きましたが、そのすべてがヒトの腸内に常在しているわけではありません。乳酸菌が善玉だからと言って、それを摂取することによって腸内で増殖し、健康に寄与するというほど単純な話ではないわけです。

そもそも、生きた菌が腸に届くことにそれほどのプライオリティがあるのかどうか? 光岡先生はその点についても検証されていて、「生きているかどうかはあまり重要ではない。死んだ菌であっても腸の健康に好影響を与える」と、ずいぶんと昔から公言されています。

生菌・死菌に関わらず、菌の成分(菌体成分)が腸管免疫を活性化させるということも、近年の免疫学(自然免疫)の進展もあって、かなり明確に裏付けられるようになってきました。いま出回っている腸内細菌の常識とは、なにやらところどころ、ずいぶんと違う印象を受けます。日本の腸内細菌学を樹立させた立役者のような方なのに、その言説が必ずしも正しく伝わっているわけではないようです。僕が光岡先生の本を手がけるようになったモチベーションの一つもそこにあります。

菌とのコミュニケーション

少しくどくどと書くならば、「生きた菌が腸に届く」というのは、要するに消費者向けのセールストークのようなものなのかもしれません。生きた菌でなくても、それが腸に届いて増殖しなくても、実際には腸の健康にプラスに作用する。むしろ、そこに本質があるかもしれないからです。

その点がきちんと伝わっていないのだとしたら、ちょっとアンフェアじゃないだろうか? そんなふうに勝手に思ったりしつつ、少しずつ光岡先生から学んでいったことを整理し、新たに体系づけていくと、腸内細菌とヒトの関わりがより立体的にとらえられるようになってきました。

僕たちは、他者の存在によって元気になったり、逆に元気を失ったり、そのバランスのなかを漂っています。その「他者」はヒトにとどまらない。他の動物も、植物も、そして微生物もすべて他者にあたります。生きるということにはこうした無数の他者が介在しているけれども、腸内細菌の存在はかなり特異だ。生きているものも、死んでいるものも、さらにはそこから分泌されたものも、なにやら無駄なくヒトの身体のなかで作用し、「健康」や「元気」の源泉になっています。

菌との関わりもまた、社会学的な一つのコミュニケーション論として見てもいいでしょう。この精妙で複合的なつながりを、これから少しずつ解いていきたいと思っています。

植物を食べるということ

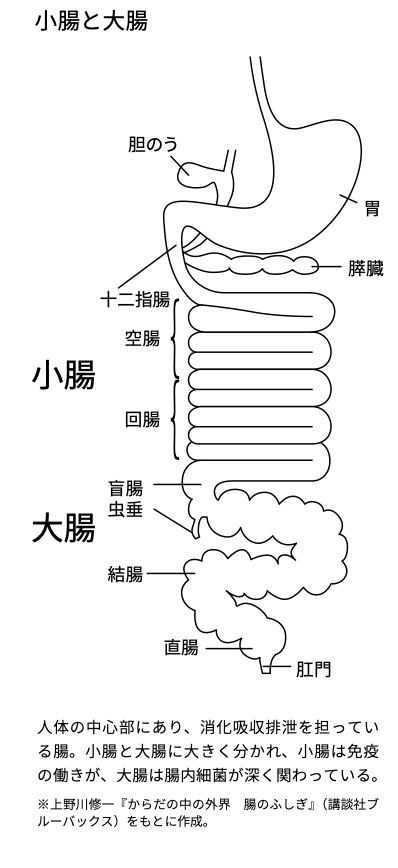

消化管である腸は、ちくわの内側を思い浮かべればわかるように、厳密には体の内部ではありません。ややこしい言い方になりますが、そこは内部でありながら外部であり、無数の腸内細菌が生息する一つの生態系、小宇宙として成り立っています。

生態系というと、普通は地球というもっと大きな空間が思い浮かぶでしょう。でも、腸の内部に棲みつく菌たちも、地球で生活するヒトも、それぞれの生態系のなかで生き、それは層のように重なり合っています。重なり合っている以上、その生命が心地よく活動するための条件が変わるわけではありません。その条件はどんなものなのか? ここでは植物との関わりから解いていきたいと思います。

私たちがこの世界で生きていくためには、植物たちの存在が欠かせません。活動エネルギーを生み出すためには、何よりもまず、植物の排出する酸素を取り込む必要があるからです。この地球上に森が欠かせないのは、そこに酸素があふれているから。緑が減れば減るほど息がつまって、活力が失われる。にわかに生命が奪われなかったとしても、心地よさは減退し、生きるのがつらくなります。

では、腸のなかはどうなのでしょう? 腸内にも酸素を必要とする菌はたくさんいますが、ある意味でそれ以上に重要なのは糖の存在です。糖は、わかりやすく言えば、植物の体にあたります。私たちは、植物から酸素をいただくだけでなく、野菜や果物という形で植物の体、つまり、植物そのものをいただいています。それもまた、細胞に運ばれることで活動エネルギーに変わっていきますが、同時に腸内細菌のエサにもなります。菌たちもまた植物の力を借りて、活動を続けているのです。

腸内細菌の食事とは

最近では、糖は体に悪い食べ物の代表のようにとらえられているところがありますが、それはあくまでもヒトの都合から見た話。栄養学では、糖は小腸から取り込まれエネルギーに変わる糖質のほかに、消化されないまま大腸に運ばれる食物繊維も含まれ、この糖質と食物繊維の総称が炭水化物と呼ばれています。

食物繊維は、腸で消化されず、体内に取り込むことができないため、かつては体にとって不要な成分と見なされてきました。しかし、実際には大腸へと運ばれ、腸のぜん動をうながすほかに、最近では腸内細菌のエサになることがわかってきました。

腸内細菌のエサとして最初に注目されたのは、オリゴ糖でしょう(注1)。オリゴ糖も小腸では分解されず、未消化のまま大腸に運ばれ、主にビフィズス菌のエサになります。ビフィズス菌は、ヒトの腸内に多く生息している乳酸菌の仲間で、糖を分解することで乳酸と酢酸を分泌することが知られています。

ここで大事なのは、こうした酸によって腸内のpHが酸性へと傾き、腐敗を起こす菌(悪玉菌)の繁殖が抑えられるという点でしょう。ビフィズス菌が「善玉菌」と呼ばれているのは、腐敗を防ぎ、腸内環境を健康な状態を保つ、強い殺菌力を持っているからだと考えられるのです(注2)。

こうしたオリゴ糖と同様、そのまま排泄されると考えられていた食物繊維も腸内細菌によって分解され、酸が生み出されます。これらの酸は短鎖脂肪酸と総称され、栄養学では脂質の仲間に分類されます(注3)。腸の粘膜を構成している細胞は、この脂質をエネルギーに変え、新陳代謝を繰り返しているのです。

糖は植物である

少々前置きが長くなってしまいましたが、腸という生態系を維持するために糖=植物が欠かせないことが見えてきたと思います。地球に森が欠かせないように、腸にも森が必要だとしたら、その材料を運び込まなくてはなりません。それが植物(野菜や果物)を食べることの意味だと考えるとわかりやすいかもしれません。

エネルギー源としての糖は、確かに摂りすぎると高血糖を引き起こすリスクがあります。食べ物の栄養素が血液によって細胞に運ばれている以上、代謝する過程で血糖(血液中の糖分濃度)が上がること自体は自然ですが、高血糖状態が慢性化していくと細胞に糖を送り込むインスリンというホルモンが不足し、うまく働かなくなり、糖尿病の引き金になることが知られています。

最近では、こうした高血糖によって血液中の糖がタンパク質に結びつき、変性させてしまう糖化が問題だと指摘する人も増えてきました(注4)。変性したタンパク質は異物として認識されるため、免疫反応によって付着した細胞に炎症が起こります。この炎症が諸病を引き起こす引き金になると考えられるようになってきました。

とはいえ、ここまで述べてきた「糖は植物である」という視点を持つと、そうしたとらえ方がすべてではないことも見えてきます。体内で悪さをするリスクのある糖も、腸という「内部の外部」では、むしろなくてはならない有用性を発揮するからです。

発酵はなぜ大事なのか

腸の森には、百兆にも及ぶ腸内細菌が棲みついていると言われていますが、このうち糖を分解するのは乳酸菌の仲間になります。前述したビフィズス菌も乳酸菌の一種になりますが、こうした菌が「善玉菌」に譬えられるのはなぜでしょうか?

カギとなるのは、菌が糖を分解することで、発酵が起こるという点でしょう。これが食べ物に作用すると発酵食品が生まれます。ヨーグルトなどはその代表で、ミルクに含まれる乳糖に乳酸菌が作用することで酸性の、すっぱい食品に変化し、保存性がアップします。味噌も麹菌によって穀類が分解されたあと、大気中の乳酸菌が作用することで、独特の酸味が生まれ、味も栄養も倍加します。

腸内にも乳酸菌が棲んでいますから、これと同様の現象が起こると考えてればいいでしょう。そう、乳酸菌によって腸内も発酵し、腐敗が抑えられることで健康が保たれるわけです。ちなみに、こうした発酵の対義語にあたるのが腐敗であり、こちらは糖ではなくタンパク質が分解されることで起こる現象になります。その意味では、肉類(動物性タンパク質)は、腸の森のエコロジーとはあまり相性が良いわけではありません。栄養素としては良質であっても、そこにはマイナス面も存在しているのです。

内なる森のエコロジー

もちろん、腐敗も発酵も人間の側の都合を前提にしたものであって、自然の森のなかではどちらともつかない分解作用がつねに起こり、食物連鎖の壮大な輪がつくられています。それがあるがままの自然ということになりますが、こと腸内に関しては周囲が生きた細胞で覆われた閉鎖的な空間であり、自然の森のように外部と地続きではない面があります。

細胞にダメージを与える腐敗的な分解作用は、個体そのものの健康も左右しますから、ヒトにとっては、腐敗より発酵が求められるのは当然のこと。その価値基準を前提にして、「善玉・悪玉」という概念があると理解すればいいでしょう。ともあれ、腸の森は発酵によって生態系が保たれ、調和(健康)を維持しています。だとしたら、大事なのはヒト菌とのフェアな関係でしょう。

単純な話、ここまでの話をふまえるならば、宿主である我々には糖質を、菌たちには食物繊維などの難消化の成分を分配することが、取引としては納まりがいいことになります。たとえば、パンや菓子、麺類などに使われる小麦粉や砂糖は、精製することによって食物繊維、ビタミン、ミネラルの多くが奪われるため、ほとんど糖質だけになってしまっています。

せっかく食べても、それではニンゲンが独り占めするだけ。乳酸菌のような善玉菌に十分なエサが与えられなくなるわけですから、腸の森に悪影響が出てしまうのは当然と言えます。腸の森をよみがえらせる第一歩は、食べ物をむやみに精製することがヒトを自然から遠ざけ、体内のエコロジーのバランスを崩してきた要因であることを自覚する点にあるかもしれません。腸という小宇宙、生態系においても、動物・植物・微生物のかかわりを見直し、心地よい循環を取り戻すことが何よりも求められるのです。

ヒトの進化とビフィズス菌

ここで、ヒトとビフィズス菌の関わりについてもう少し補足しておきましょう。人類の歴史は700万年あまりと言われていますが、初期の人類は見てくれも、脳の大きさもサルに近く、腸内にどんな菌が棲んでいたかも明確にはわかっていないのが現状です。

ただ、時計の針を20万年ほど前までに進め、我々の祖先であるホモ・サピエンスに目を向けると、脳の大きさも、身体のつくりも、現代の我々とそう大きくは変わらなくなってきます。だとしたら、彼らの腸のなかにはすでにビフィズス菌(乳酸菌)が共生していたかもしれません。

ビフィズス菌は、ヒトの一生のなかでも離乳前の赤ちゃんの腸内でもっとも多く繁殖することがわかっています。この世に生を受けたヒトは、母乳から糖を取り込み、ビフィズス菌を一気に増殖させ、腸をクリーンな発酵空間に変え、菌たちに守られながらなんとか成長していくのです。

哺乳類は母乳によって成長していきますが、ヒトの場合、このすぐれた栄養源がビフィズス菌との共生の取り引き材料としても使われています。個体としての弱さを共生によって助けられ、生きる力を身につけてきたのです。厳しい自然環境のなか、ホモ・サピエンスが生きながらえてきた背景にも、ビフィズス菌は関与しているのかもしれません。

免疫と代謝のつながり

ただ、ヨーグルトなどを食し、生きたビフィズス菌を取り込むことの効果に関しては、ハッキリとわかっているわけではありません。現時点でわかっているのは、ビフィズス菌であろうと、ほかの乳酸菌の仲間であろうと、腸への作用は大きく変わらないという点です。

しかも、こうした乳酸菌が直接的に作用するのは大腸よりも小腸のほうだと言われています。乳酸菌の体(菌体成分)が小腸の免疫機能を活性化させることがわかってきたからです(注5)。つまり、乳酸菌はその種類に関わらず、しかも、生きていようが死んでいようが、とにかくたくさん取り込めば、その分免疫が刺激され、腸内環境の改善につながるということです。

小腸は、栄養を取り込み、エネルギーに変える入口にあたる器官であるため、異物を排除する免疫の働きが深く関わっています。代謝と免疫は小腸の働きを支える合わせが鏡のようなものですから、免疫が刺激されれば代謝もスムーズになります。小腸が元気であれば大腸の健康も保たれ、排泄もスムーズになるため、結果として、腸内環境も整っていくことになるでしょう。実際、乳酸菌の濃縮されたサプリメントを定期的に摂取していくと、お通じは格段によくなり、健康状態はアップします。小腸=免疫刺激の効果が大腸=便通に現れる、そうした二段構えで効果をとらえればいいかもしれません(注6)。

また、生きた菌にこだわる必要がないのであれば、味噌汁を飲む習慣も悪くはないでしょう。味噌にも一定量の乳酸菌が含まれていますから、免疫刺激→代謝アップにも貢献しているはずです。また、野菜や果物を発酵させて作った酵素飲料(注7)も、腸内細菌のエサとしておすすめできます。栄養学的な視点ではエネルギー源にしかならない糖も、腸の森を育てる材料として扱えば、結果的に代謝を高め、活動エネルギーを生み出す細胞の力を高めることにつながるのです。

腸は自然とつながる回路

ちょっと健康寄りの話になってしまいましたが、腸は小さな生態系であり、それもまた自然の一部であるとすれば、腸だけを切り取ってとらえるだけでは、この世界のつながりが感じとれません。健康と呼ばれるものを、自分の身体の中だけで起こっている閉じた現象としてとらえている限り、その身体をすっぽり包み込み、層のように複合しながら無限に広がっていく外部の世界とのつながりは、なかなか見えてこないということです。

前述したように、私たちは無数の層が重なる空間のなかに生きているため、マクロな空間である地球で起こっている様々なことと、ミクロな空間であるお腹の中(腸)で起こっていることは、つねにシンクロしていることになります。つまり、美しい森のなかにたたずみ、この自然を守りたいとあなたが感じたのならば、大きな宇宙と小さな宇宙を重ね合わせ、自分自身のお腹にも目を向けてみることです。そこにも森があり、ひとつの生態系が営まれていることを知るだけで、自然との関わりは大きく変わってくるはずです。

生命の進化から見ても、個体の発生プロセスから見ても、腸は思考が生まれる以前の、感じる世界と深い接点を持っています。感じる力の源は腸にあり、私たちはハラ(腸)を母体に、感じることを通じて外部世界とつながってきたと言えるのです。

希望を取り戻そう

森のなかで感じたこと、それは腹で感じたことであり、縄文以来、森の中で生きる知恵を培ってきた日本人は、そういう共生空間のなかで独自のハラの文化を紡ぎ出してきました。縄文の木の実中心の食性は、そのままコメと大豆の栽培へと収斂され、植物由来のスピリットはいまも意識の底流を流れています。

あえて言えば、糖に育てられたのが私たちの祖先の姿であり、それはいまのように甘さに溺れた世界とは一線を画する、糖をゆっくり消化し、発酵させることで粋な距離感を保ち、その中で優しさを身につけてきた生き方だったと言えるかもしれません。

大事なのは、歴史に目を向けること、そのなかで何を食べてきたのか、植物や菌とどうつきあってきたのか、広い視野でとらえてみることです。その意味では、700万年前という時間軸よりも、森に回帰した縄文時代の1万年という時間軸のほうが、日本列島に棲んできた住人にとっては濃厚な、そして豊かな体験だったのかもしれません。そうした記憶をもう一度、思い出してみてはどうでしょうか?

食べることの意味もその文脈のなかでとらえ直し、これからどこへ向かうべきか、その道すじを見つけていきましょう。野性への回帰は、そんな折り重なった優しい視線のなかで、ゆっくり、ゆっくり、自分自身の生きる土台になっていくはずです。

注1 糖類の一種で、小腸に分解する酵素がないため、大腸に運ばれビフィズス菌のエサになる。

注2 乳酸を分泌する他の乳酸菌と異なり、ビフィズス菌は酢酸も分泌するため、腸内腐敗を抑える力がとても強い。

注3 様々な種類の脂肪酸のうち、構成している炭素の結合が短いものを指す。酢酸、プロピオン酸、酪酸、乳酸、コハク酸など。

注4 糖化によって生まれた物質は、AGEs(最終糖化産物)と呼ばれ、細胞の酸化(老化)の引き金になると考えられている。

注5 乳酸菌の菌体成分が腸の粘膜を構成する細胞などを刺激し、自然免疫のセンサー(Toll Like Receptor)を活性化させることがわかっている。

注6 死んだ菌でも構わないため、ヨーグルトのような食品で摂るよりも菌体成分を濃縮させたサプリメント(バイオジェニックス)を摂取したほうが、たくさんの乳酸菌が摂取できる。

注7 酵母菌などの酵素反応によって分解された発酵食品を指し、化学反応における酵素(触媒)とは言葉の使い方が異なる。

(プロフィール)

光岡知足 Tomotari Mitsuoka

1930年、千葉県市川市生まれ。東京大学農学部獣医学科卒業。同大学院博士課程修了。農学博士。’58年、理化学研究所に入所。ビフィズス菌などの腸内細菌研究の世界的な権威として同分野の樹立に尽力。「善玉菌」「悪玉菌」の名づけ親としても知られる。ベルリン自由大学客員研究員、理化学研究所主任研究員、東京大学農学部教授、日本獣医畜産大学教授を歴任。現在、東京大学名誉教授、理化学研究所名誉研究員。日本農学賞、科学技術長官賞、日本学士院賞、メチニコフ賞などを受賞。著書に『腸内細菌の話』(岩波新書)、『人の健康は腸内細菌で決まる!』(技術評論社)、『腸を鍛える』(祥伝社新書)、『大切なことはすべて腸内細菌が教えてくれた』(ハンカチーフ・ブックス)など。

投稿者プロフィール

最新の投稿

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?

長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?

長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?

長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?