熊野古道発「大不思議界」行き ロゴスを超える旅へ出よう〜医師・土橋重隆さんと話した、熊楠の宇宙論

並外れた熊楠の異能

南方熊楠の存在が身体のなかにスーッと入り込んできたのは、今回の「TISSUE vol.2 野生」の企画がはじまった頃のことだったと思います。その経緯についてたどっていく前に、まず熊楠とは何者なのか、たどってみましょう。

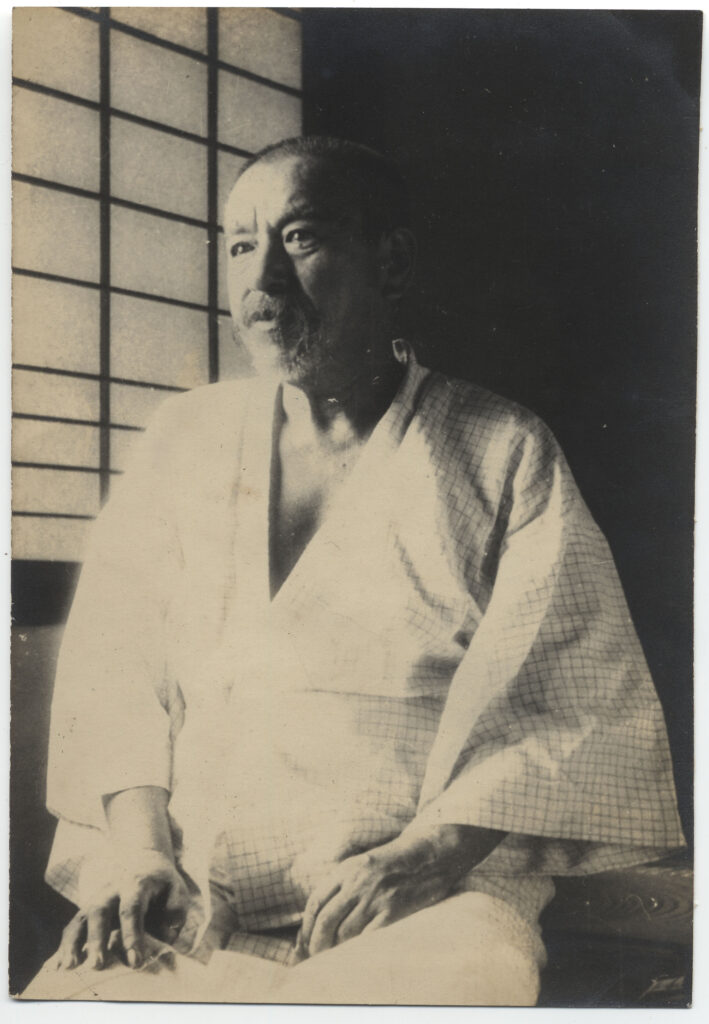

南方熊楠(1867〜1941年)は、明治〜昭和初期に活躍した博物学、民俗学、植物学のパイオニアであり、19歳でアメリカに留学。その後、足かけ8年にわたり英国に滞在、「ネイチャー」に論文を寄稿したのを機にその博識が認められ、出入りが許された大英博物館で古今東西の蔵書を逍遥しつつ、膨大な知識を集積していきます。

この時に筆写したノートは52冊。そこには、英・仏・独・伊・スペイン・ポルトガル・ギリシャ・ラテンなどの言語が、小さい字でぎっしりと書きこまれていたといいます。こうした旺盛な知識欲は幼少期からのもので、9歳の時には、知人宅で見せてもらった『和漢三才図会』の内容を記憶して、家に帰ってから筆写をするという離れ業をやってのけます。

同書は当時の百科事典にあたるもので、全105巻にも及ぶ大著。そのボリュームだけでも驚かされますが、このほかに『本草綱目』『諸国名所図会』『大和本草』……いまでいう植物図鑑、名所ガイド、生物図鑑を次々と筆写していったといいます。少年時代から、博物学者としての並外れた素養があったことがうかがえるエピソードでしょう。

努力しても埋められないもの

「熊楠は何かを知りたいと思って筆写したわけではなく、最初からすべてを知っていて、ただそれを確認していただけかもしれませんね」

お世話になっている土橋重隆医師と雑談するなかで、こんな言葉を耳にしました。ハンカチーフ・ブックスのデザイナー渡部と熊野の森の話で盛り上がった、おなじ時期だったと思います。ちょっと不思議な言い方ではありますが、蔵書から知識を得る以前の段階から、「この世界はこう成り立っている」という内的な確信のようなものを持っていた、ということでしょう。

「じつは僕は熊楠の後輩なんですよ。同じ中学校(注1)を出ていますから」

この瞬間、息を呑みました。

「そう言えば、先生は和歌山出身でしたね! いやあ、すごいな。僕のなかでは、全然つながっていませんでした……」

土橋さんは、和歌山県立医科大学を卒業後、20代で食道静脈瘤に対する先端内視鏡治療(注2)に携わり、その第一人者として、20年に2000以上の症例を手がけてきました。症例が少ない先端医療は、若くても技量さえあれば治療の最前線に立つことができる、本人にとってもやりがいのある現場だったようです。

その後、30代でその当時の先端医療であった腹腔鏡を使った胆のう摘出を同時に手がけるようになり(注3)、こちらも8年間に750件あまり、年間に100件近くの手術を行ってきました。ガンをはじめとする外科手術も数多く執刀してきましたから、「通常の外科医が一生かかって行う手術の何倍もの量を、20年ほどの間に行ってきた」という本人の話もうなずけます。

医療は何を切り捨ててきたか

内視鏡治療といっても、一般にはなかなか想像がつかない世界ですが、以前、土橋さんからこんな話を聞いたことがあります。

「内視鏡治療は、基本的にモニターを見ながら行うのですが、私の場合、最初に手術を見学した段階ですべての行程が、一枚一枚の映像として記録されてしまうんです。だから、次からはただその手順通りにやっていくだけなんですね」

このあたり、技術者特有の身体感覚と言ってもいいかもしれません。ガン手術もそうですが、こうした技術を駆使し、いかに速く、正確にできるか? アスリートさながらに外科医療に明け暮れますが、40代に入り、大きな転機を迎えます。

「外科医としては“こんなに病気を治せている”という実感があるのに、病院全体を俯瞰してみると、じつはほとんど治せていないことに気づいたのです。にもかかわらず、 “この病気に対してこう処置をした”というストーリーをこしらえ、保険請求の手続きをするわけです。自分が医者として、どこまで患者さんに貢献してきたのか? 自分なりに答えを探さざるをえない心境になっていきました」

医師になって22年目、土橋さんは自らが経営に携わっていた和歌山の病院をやめて上京し、医療活動を続けるかたわら、病気の原因をつきとめるための哲学的な探求をはじめるようになります。その結果、見えてきたのが心との関わりです。

「ガン患者さんから実際に話を聞き、彼らの生活史に目を向けていくことで、医療が切り捨ててきたものの中に病気の原因が隠されていることがわかってきました。それこそが、意識や心の領域です。病気になることは必ずしもネガティブなものではなく、その人の生き方を変えるための意味や価値をも含んでいます。私にとっては、それまでの死生観を大きく変える発見だったと思っています」

ロゴスの学問、レンマの学問

土橋さんとお会いし、熊楠の話をした際、たまたまカバンのなかに中沢新一さんの『熊楠の星の時間』をしのばせていました。

「熊楠って、やっぱり面白いですね。(本を差しながら)このなかに土宜法竜(注4)という真言宗の僧侶と書簡を交わしたエピソードが載っていて、そこにロゴスとレンマという言葉が出てきます。熊楠は粘菌の動きのなかに、ロゴスの枠に収まりきらないレンマの世界観を見いだしたようなんです」

ロゴスは論理であり、レンマは直観(注5)。同書では、ヨーロッパで生まれた科学や哲学の土台をなすロゴスに対し、レンマは東洋で生まれた仏教の土台となる概念であったと解説されています。ここでいう直観とは、ロゴスのなかにある抽象性を排除した、物事を具体的に、直接的に把握するためのアプローチと言えばいいかもしれません。たとえば、何かを学ぶ過程で得られる手応えは言語化が難しい面がありますが、個人の実感としては具体的で、ロゴスのほうが曖昧だったりします。通常は直観こそ曖昧なもののように思えますが、レンマの視点を導入すると、認識の逆転(パラダイムシフト)が起こるわけです。

「熊楠は自然科学者として、ロゴスによる学だけが自然を理解する唯一の方法でないことを知っていました。ロゴスの学は、自然科学の方法としてもいくつかの致命的な欠陥を備えている、そう確信していた熊楠は、仏教思想の中でもとりわけ『華厳経』の体系にもとづく、未来の学問というものを構想していました」(前掲『熊楠の星の時間』より)

すなわち、こうしたレンマの思想が花開いたひとつの頂点が「華厳経」であり、熊楠と土宜法竜はこのレンマの学=華厳の倫理を手がかりに膨大な手紙のやりとりをしていったのです。

ロゴスを超えて

「レンマの思想って、先生がふだん話されていることと似ていますね。現象だけを見ていても病気の本質はわからないことや、そうした現象のバックグラウンドにあるのが原因の世界であり、それは意味や関係性の世界でもあることとか……」

「いやいや。でも、ロゴスとレンマの関係は面白いですね。病気の治癒に関しても、確かにレンマの視点が大事なのです」

土橋さんと最初にお会いし、一冊の本をつくったのはいまから4年前のことですが、その頃は「抽象」と「捨象」という言葉を使ってこの世界のありようを説明されていました。抽象とは、現象のなかから何かを抽出し、具体化することを指しますが、抽出するということは、それ以外の大部分が排除されることを意味します。この排除されたものが捨象です。ここまでの話をふまえるならば、抽象がロゴス、捨象はレンマにあたると考えればいいかもしれません。

抽象=ロゴスは、この世界に起こったことの一部を説明はできますが、限られたもののなかで成り立っていますから、限度はあります。たとえば、病気も同様です。僕が土橋さんの話のなかで興味深く感じたのは、末期のガンがなぜか治ってしまうなど、医療の現場ではロゴスを超えた症例が少なからず見られるということです。

こうした特異な治癒例を持ち出して、現代医療のあり方、ロゴスの学問体系をいたずらに批判するのではなく、ただ視点を変える。認識のベースを変える。土橋さんは、それを哲学と呼びました。医学を哲学としてとらえなおす試みです。心や意識と病気とのつながりは、ロゴスから見ると曖昧で、とらえどころがありませんが、レンマから見ると当たり前で、確実なものであるかもしれません。その構造さえ理解すれば、じつはロジカルにとらえうる可能性もあるのです。

科学とセレンディピティ

土橋さんが、熊楠の後輩であることを知った時、僕の中で不思議なカタルシスがありました。あるシチュエーションにおいて、それまで別々のプロセスで知ってきたこと、探求してきたことがひとつにつながったとき、目の前の視界がサーっと開けるような快がおとずれます。

やや大げさに言うならば、それは科学の世界でいうところの「同定」という概念と重なるかもしれません(注6)。同定できた瞬間、身体的には「腑に落ちる」という感覚を味わいます。それもまた非論理的なものであり、捨象の対象なのかもしれませんが、前述したように、内的な確信につながることも少なくありません。

実際、ロゴスの中で生きる科学者もまた、こうした非論理的なものを探求のプロセスに取り入れ、未知の発見につなげています。たとえば、ある分野の研究の第一人者を取材した際、ご本人の口から「私の研究成果の多くはセレンディピティのおかげでした」という言葉が出てきて、内心驚かされたことがあります。

セレンディピティ(serendipity)という言葉は、3人の王子が旅の途中に予期せぬ出来事に遭遇し、それを解決していくことで、思いがけない発見をする……そうした童話のエピソードから生まれたもので、「理屈では解釈できない、思いがけない幸運」といった意味が込められています(注7)。

こうしたセレンディピティもまた、レンマの世界を語る言葉の一つなのでしょう。真実を探求したいという学問の欲求は、厳格な論理性のなかで体系化が求められますが、認知の深い場面においてはレンマとつながっているのかもしれません。

「いまの医療の代わりに代替療法のような違った方法を提示したとしても、治そうと発想にとらわれているかぎり、治るものも治らないんですよ。発想の根本を変えないといけないのです。そこに治癒へと導かれるカギが見えてきます」

土橋さんは、ロゴスの限界を医療に当てはめ、それを乗り越えようと思索されています。

「何とかしようという思いから何かの拍子に離れると、体がレンマの世界につながり、予期せぬことがおこるのかもしれません。そこは、理屈を超えることが何よりも求められるのです」

レンマの民はどこへ?

かくして僕たちは、今回の取材のめどが立った8月、熊野古道を歩く小さな旅に出ました。2004年に世界遺産に指定されたこともあって(注8)、界隈には外国人が予想以上に多く、田辺駅で観光協会のガイドさんに聞いた話では、じつに8割が欧米からの旅行者なのだそうです。

実際、大きなリュックを背負い、Tシャツに短パン、スニーカーという軽装で、仲間と連れ立って一日10キロ単位の山道を踏破していきます。そのエネルギッシュな行動力に感嘆しつつ、「ロゴスの世界からやってきた人たちが、レンマの森のなかで いった何を感じているのだろう?」……そんな妄想も沸き起こってきました。

皮肉なことに、レンマの民であるはずの日本人は、熊野古道にほとんど見当たりません。そんなパラドクスのなか、世界遺産だけが一人歩きし、日常ではロゴスばかりが跋扈しています。熊野本宮大社への道のりは、田辺から中辺路を利用するルートが一般的ですが、古来、地図にしめしたさまざまな道が用意されており、京から紀伊路、中辺路を経て本宮へといたる道のりは距離にして600キロ、往復1ヶ月かかったといいます。しかも、その多くは険しい山道でしたから、行程は苦行そのもの。そこには、理屈を超えた信仰の世界としてのすがたが浮かび上がります。

興味深いことに、熊野へといたる道は、真言密教(高野山)、修験道(吉野)、神道(伊勢)と、ルーツの異なるさまざまな信仰の道とつながっています。融合しながら、それぞれが自立した文化を築き上げ、根底ではこの列島に長く暮らしてきた人たちの価値観を共有しています。日本らしいと言えば、これほど日本らしいつながりは、ほかにないかもしれません。それが日本の野性、融合への道のり。レンマは、こうした融合のなかに現れているのかもしれません。

この世は「大不思議世界」

華厳思想によって描かれる世界全体は、「大不思議世界」とも表現されます。熊楠は土宜法竜と書簡を交わすなかで、これを4つの不思議(事不思議、物不思議、心不思議、理不思議)に分け、華厳の世界観(事法界、理法界、理事無碍法界、事々無碍法界)と対比させています。

なにやら難しい言葉が並んでしまいましたが……たとえば、人は目の前のコップとペットボトルを別々のものとして認識しますが(=物不思議)、この世界には、これらを認識している心や意識も存在し(=心不思議)、さらに物と心は重なり合いながら、意味や価値を生み出します(=事不思議)。

しかし、世界はこれがすべてではなく、物や心を介在させないところで成り立っている形而上的な観念の世界もあり(=理不思議)、それらをすべて包み込み、これらが融合し、交錯しているものとして世界全体=大不思議世界があるということなのでしょう。

熊楠は、この大不思議世界を大日如来の存在と重ね合わせていますが、それはロゴスを超えた、認知をも超えた宇宙そのもの。レンマの学としての仏教は、この宇宙にアクセスするための、つまり、直観を具体化させ、自らの生きる力へと転化させるための体系として、瞑想やヨガなど、さまざまな修行を編み出してきました。繰り返しますが、それもまた学問なのです。仏教は学問の体系として日本に伝わってきたのですから、ロゴスの常識を取り払い、学びの体系としてとらえなおす必要があるのかもしれません。

マジックが解ける瞬間

土橋さんは、この大不思議世界へつながるカギとして、意識の変化を重視しています。たとえば、それぞれの臓器にあらわれた病態は一つの結果であり、現代医療はここにアプローチするため、原因そのものは放置されます。ロジカルに見ても、これでは病気が治らないことになりますが、面白いことに現実には治っている人もいるでしょう。

「病気が治っていく過程では、治療とは違った力が働いているのかもしれません。その意味では、どの治療でもいいのです」

「西洋医療でも、統合医療でも?」

「それは、その人のそれまでの生き方のなかで決まってくることですから、どちらにも長所と短所があり、比較しても仕方ないでしょう」

「比較自体、ロゴスの世界なのかもしれませんね。レンマの視点で病気を見ると……」

「たとえば、ガンでもいろいろな臓器に病変が現れるでしょう? それぞれバラバラの現象のように見えますが、組織や器官は細胞からなり、細胞は無数の元素から、元素は素粒子から成り立っていることからわかるように、現象をさかのぼっていくと、根底ではすべてがつながっていることになります。このすべてがつながっているところを原因の世界と仮定してみたらどうでしょうか?」

「それはとても微細な領域ですね」

「ええ。微細な振動で成り立った、生命そのものの領域なのだと思いますよ」

熊楠が感じていたであろう大不思議世界もまた、この微細な世界とつながっていたのかもしれません。それは、決して観念的なものではなく、何かの拍子にフッと心が変わること、行動パターン、思考パターンが変わること……。何かを乗り越えようと頑張っていた人が、肩の力が抜けた瞬間、まるでマジックが解けるように、よりよく生きるための力を手に入れる……人生のなかで知らないうちに体験しているその何かこそ、治癒をもたらす源泉なのかもしれません。

熊野の森のなかで汗をかき、風を感じ、その確信は強くなりました。

注1 和歌山中学校(現在の和歌山県立桐蔭高校)。

注2 正式名称は「食道静脈瘤内視鏡的栓塞療法」。

注3 正式名称は「腹腔鏡下胆のう摘出術」。

注4 1854〜1923年。真言宗の僧侶。高野派管長。ロンドンで南方熊楠と出会い、親交を結んだ。

注5「手でつかむ」「とらえる」「把握する」などを語源とする、ギリシア哲学の概念。

注6 ここの共通項を見つけ出し、ひとつのカテゴリーに分類すること。

注7 イギリスの童話『セレンディップの3人の王子』に描かれたストーリー。

注8「紀伊山地の霊場と参詣道」の一つとして世界遺産に登録された。

(プロフィール)

土橋重隆 Shigetaka Tsuchihashi

1952年、和歌山県生まれ。78年、和歌山県立医科大学卒業。外科医、医学博士。81年、西日本で最初の食道静脈瘤内視鏡的栓塞療法を手がけ、その後、食道静脈瘤症例に内視鏡的治療を施行。91年、和歌山県で最初の腹腔鏡下胆嚢摘出手術を施行。2000年、帯津三敬病院にて終末期医療を経験、三多摩医療生協・国分寺診療所を経て、現在は都内で自由診療クリニックを開業。著書に『ガンをつくる心 治す心』(主婦と生活社)『50歳を超えてガンにならない生き方』(講談社+α新書)、『死と闘わない生き方』(ディスカヴァー・トウェンティワン/玄侑宗久氏との対談)、『じぶん哲学』(ハンカチーフ・ブックス/幕内秀夫氏との共著)などがある。

投稿者プロフィール

最新の投稿

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?

長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?

長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?

長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?