「生物の大型化、多細胞化には『抑制系の進化』が関わっています」(高木由臣インタビュー①)

生物は、細胞分裂するだけのバクテリアのような生き物と、たくさんの細胞から成り立ち、有性生殖をして子孫を残す大型生物に大きく分けられます。

前者は原核生物、後者は真核生物と呼ばれますが、存在のしかたがまったく違っています。

真核生物の末裔である僕たちからすれば当たり前の……時間とともに老いて死ぬこと。寿命があること。オスとメスが出会って子孫を残すこと。

目に見えない小さな生き物たちは、こうした時間軸によって成り立つ世界とはかけ離れた場所で繁栄をつづけ、僕たちの生存に様々な影響を与えてきました。

時間のない世界と時間のある世界が重なり合い、たがいに影響を与えながら存在しているこの世界の不思議なありようを、どう解いたらいいのか?

時間とは? 寿命とは? 生殖とは?

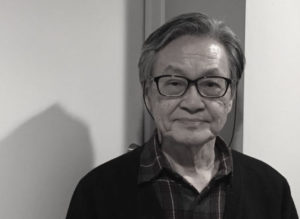

ゾウリムシの研究を通じて、《生老死の謎》を追いかけてきた高木由臣さんを京都に訪ね、生命の進化にまつわるお話をじっくりと伺いました。 今回はその前編。

抑制することで進化してきた

——生物って、原核生物のほうが構造がシンプルで、破綻がないように思うんです。より自然に適応しているというか……。

高木 生命が誕生して38億年、まず単細胞の原核生物(原核細胞)だけの世界が20億年ほど続きました。 小さなゲノムのまま、より早く、より多くのコピーを作っていくのが彼らの生存戦略であり、38億年間、この戦略でいまも繁栄しています。全然困っていないわけですね。

——では、なぜ大型化したんでしょう?

高木 原核生物から真核生物が分岐した時、真核細胞はゲノムサイズと細胞サイズの大型化という特徴を持っていました。

ゲノムの大型化は遺伝子の多様性を生み、多様な生活様式を可能にしました。また、中身が大きくなると容器である細胞も大型化し、もともと繁殖していた原核生物……つまり細菌(バクテリア)をエサにできるようになりました。

エンドサイトーシス(飲食作用)といって、周辺の原核細胞を取り込むシステムを備えることで、自在にエサが手に入るようになったのです。

——それが、新しい生存戦略になったと。

高木 ええ。ただ、こうした大型化を保つには新しいメカニズムが必要になりました。

ゲノムが大型化することで突然変異のターゲットが増えますから、まずそれにどう対応するか? また、多細胞化することで細胞の数が増えすぎないよう細胞間で協調をはかる必要も出てきます。

どちらも抑制が求められることから、私はそれを「抑制系の進化」と呼んでいます。生命の進化には、抑制が欠かせないのです。

——オーソドックスな進化論だと、生物は「だんだん進歩して、高等生物に発展していった」とイメージされがちですよね? 抑制系の進化というと、それとはまったく逆の視点という感じがします。

高木 生物の進化で問題になるのは、何か変わったものができた時、その変わったものの生きる場所があるかどうか? 自然淘汰に引っかかるかどうか? ということです。

高等生物になるほど生物として発展した、というわけではありません。どの生物であっても、「与えられた環境のなかで生き延びるためのニッチを見つける」ということが大事なんです。

——そのニッチを見つけ、適応できるかどうかが、生存のカギであったと。

高木 そうです。ただ、真核生物の登場はバクテリアにとっても有利なことでした。

たとえば、実験室で培養液の入ったフラスコにバクテリアを入れると、翌日には飽和密度に達して、泥水のように黒く濁った状態になります。そこにゾウリムシを入れると、バクテリアをエサに倍々に分裂して、フラスコが徐々に薄黄緑色の透明な状態に変わっていきます。結果的に、バクテリアがゾウリムシに変化していくわけです。

——すごい。閉鎖された環境のなかで、生と死が入れ替わっていくと。

高木 ええ。それで、ゾウリムシが飽和密度に達すると、やがて飢餓が起こりますね。バクテリアが減って、ゾウリムシのエサがなくなるため、ゾウリムシが飢餓死していき、今度は残ったバクテリアがゾウリムシの死体をエサにして増え出すんです。

現役時代、私はそれを目の前で見ながら、「あっ、今度はゾウリムシがバクテリアに変身している!」と驚嘆したことを思い出します。

——食う食われるの関係が入れ替わるわけですね。

高木 そう。考えてみれば、バクテリアはいまも我々の体のなかに入って生きているわけです。我々は感染されて困っていますが、彼らにとってはいいエサ場なんですね(笑)。

バクテリアこそが進化の「勝ち組」

——腸内細菌のなかには宿主に寄与する菌もいますが、彼らにとっては、エサ場が確保されているということですね。 ただいるだけでエサがやってきて、自分たちのコロニーが作れるわけですから……。

高木 そう。彼らは自分たちの生存戦略をやめる必要がなかった。だから、進化しなかったように見えるけれど、38億年かけてものすごく進化していると言えるわけです。

——バクテリアにとって進化とは?

高木 「より速くより多く」という戦略によって生息場所を広げながら、変幻自在に新しい環境に適応していったということでしょう。

小さなゲノムであるため、コピーに時間がかからずたくさんの分身がつくれるので、様々な突然変異をどんどん試すことができます。

一例を挙げれば、バクテリアのなかには、38億年目に初めて遭遇したナイロンとかビニールを分解してエサにできるものがいます。それだけ適応能力が高いということですね。

——なるほど。原核生物としての特性を活かせるわけですね。

高木 だいたいはネガティブな突然変異になって死んでしまうんですが、なかには一つや二つ、うまくいくものもいる。そのわずかな一つが、あっという間に数を増やすことができるわけです。

そもそも、死体をエサにして生体に変換できるのが原核生物ですから、いくら死んでも代わりがいるということになります。

——死ぬことが怖くない?

高木 怖くない。死ぬことが怖くないというのはすごいですよ。たとえば、大腸菌は条件さえ良ければ20分で1回分裂できるので、7時間で20回分裂して100万匹になります。

つまり、100万回に1回しか起こらないような突然変異でも7時間で拾い上げることができるシステムになっています。地球上でそうした生き方ができるのはバクテリアだけでしょう。

——この地球上が環境変化でおかしくなっても、彼らは間違いなく生き残りますね。生命38億年の歴史を見ていくと、バクテリアがいちばんの「勝ち組」のようにも思えます。

高木 まさに勝ち組ですね(笑)。たいしたことのないものの象徴のように思われていますが、いなかったら大変ですよ。 死体になった時、食べてくれているから地球がきれいに保たれているわけで。

——進化論って、弁証法を大成させたヘーゲルの哲学がベースになっていると思うんです。近代科学と哲学は並行していますから。 で、弁証法のような形で認識力を高めていくと、最後は神の認識(本質)に近づいていけるという……要は「だんだん進化、発展していく」ことが哲学的に担保され、科学の発展を後押ししていった面があると言われています。

高木 進化論が科学の発展を後押ししたことは否めませんが、ダーウィン自身は、そんなふうには思っていなかったでしょうね。『種の起源』を書いた初期の段階では、進化(evolution)という言葉すら使っていませんから。

——ご著書(『生老死の進化』)でも、そう指摘されていますね。

高木 正確には、いちばん流布している最後の6版には進化という言葉は出てきますが、重要な場面で使っているわけではありません。

ダーウィンは、種が変化をしながら継承され、別種となりながら多様化していく「継承の理論」を確立したのであって、「高度化の理論」を語っているわけではないんですね。

——原点回帰といいますか……これまで定説のように広がってきたものが、いま見直されつつあるということかもしれません。

高木 ええ。『種の起源』を読むかぎり、「進化」というより「多様化」という言葉のほうが、よほどリアリティがあると思いますね。

「老死」は進化の産物

——抑制系の進化ということを考えていくと、死の問題が出てきます。高木さんは、「〝老死〟は進化の歴史のなかで生まれたもので、普遍的な現象ではない」とおっしゃっていますね。

高木 原核生物から真核生物へ、単細胞から多細胞へと移行していく過程で、「寿命のある生物」が次第に増えていったと考えられます。要するに、老死は進化の産物なんです。

——「死ぬ能力を獲得した」という言い方もされていますが、ここには有性生殖の問題も出てきますね。そのキーになるのが……。

高木 ジャームとソーマですね。

——ジャームとソーマの話、『寿命論』を読んだ時から大変興味深いと思っていまして、詳しく伺っていきたいのですが。

高木 長沼さんのように関心を持ってくださる人はかなりマイノリティだと思うんですが……ありがたいですね。(笑)。 有性生殖をする細胞がジャーム(Germ)で、そのほかの個体を維持するための体細胞がソーマ(Soma)。ジャームを生殖系細胞、ソーマを体細胞系細胞とも呼びます。ソーマは、永遠に分裂していく生存可能性に抑制をかけ、不可逆的に老死に向かっていくわけです。

——精子と卵子が受精して、分裂していく過程で細胞がジャームとソーマに分かれ、そのうちのソーマ(体細胞)が老死に向かうと。一般にはそれを死と呼ぶということですね?

高木 ええ。それに対して、ジャームは有性生殖によって新たに受精卵をつくることで抑制を解除し、細胞分裂を再開するわけです。

——そこでまたジャームとソーマの分化が起こり、受精によってジャームのほうの遺伝情報が次代に継承されていく……。

高木 その意味では、ジャームを「残る細胞」、ソーマを「捨てられる細胞」とも言い換えられます。

——大型化した生き物は、ジャームを活かすためにソーマが存在している? なにやら肉体と精神の関わりとも重なりますが……。

高木 ソーマは、ひたすらジャームを活かすために存在していると考えたらいいでしょう。一生懸命ジャームをサポートしているんです。

ただ、ジャームがものすごく優秀というわけではない。本来、細胞は何にでもなれる分化能力を持っていますが、ジャームには生殖という機能しかないわけですから。

しかも、ジャームが働くのは大人の限られた期間だけでしょう? 時期的にも能力的にも、分化の度が過ぎた特殊な細胞ですよね。おまけに、分裂能力のない細胞しか作らない(笑)。

——その点も興味深いのですが、精子と卵子自体に分裂能力はなく、受精卵になってから分裂しはじめるということですね。

高木 無性生殖の場合には、複製された染色体が2つに分配されるだけで、分裂後、すぐに次の分裂に行けますよね。複製と分配のサイクルができているので、細胞分裂が延々と続きます。

——すごくシンプルですよね。

高木 これに対して有性生殖では、「複製・対合・分配・分配」という過程を経て、減数分裂で4つの配偶子(卵子または精子)ができた時点で、分裂がいったん停止します。「分裂するな、融合せよ」という命令を受けるんでしょうね。

卵子と精子は融合するようにインプットされているということです。

有性生殖はなぜ始まったのか?

——有性生殖ってかなり複雑ですよね。

高木 原核生物では無性生殖が無限に続いていきますが、真核生物では有性生殖(減数分裂と受精)によって無性生殖が分断されるわけです。

——分断される……原核生物は無性生殖だけでよかったのに、真核生物が登場して有性生殖が必要になったのはなぜなのでしょう?

高木 一般的には、有性生殖は「遺伝的多様化」を生み出す仕組みとみなされています。

受精に先立って減数分裂がはじまると、メスとオスでそれぞれの染色体がほどけて、半分ずつが任意に混ざり合い、遺伝子がシャッフリングされることになりますね。

ヒトの場合、染色体が23対あり、各対から染色体を1本ずつ選んで23個の染色体をもつ配偶子(卵子と精子)ができるので、2の23乗通り、数にすると約1000万通りの配偶子が可能です。

この1000万通りの卵子と1000万通りの精子のうち、受精に至るのは1つにすぎませんから、受精卵での染色体の組み合わせは、じつに100兆通りになります。有性生殖が「遺伝的多様性を生み出す仕組み」として極めて有用であることは疑いのない真実と言えます。

——やはり、多様性がキーなんですね。

高木 それは広く認められていることですが、私はもっとそれ以前……ゲノムや細胞の大型化に有性生殖の最初のキーがあったと考えています。

たとえば、もし原核生物のままで大型化するとどうなるか?(遺伝子のセットが1つしかない)1倍体のまま大型化することになりますが、大型化した分、突然変異のターゲットが増え、遺伝子コピーの間違いが生じやすくなります。

これでは生きていけませんから、安全対策として遺伝子のセットを2つ持つこと、つまり2倍体になったというのが私の仮説です。

————まず1倍体の2倍体化が起こると。

高木 そうです。遺伝子がAひとつだけしかないと、Aからaへの変化が起きた時、aに問題があるとその細胞は絶滅してしまいます。

それに対し、A/Aというペアを持っていれば、A/aと変化しても、Aが顕性(優性)遺伝子として働くことでaの発現は抑えられます。

——まさに安全対策ですね。

高木 ただ、2倍体化することで潜性(劣性)の突然変異の発現は抑制されますが、その潜性の突然変異が仮に有用であったとしても、無視されてしまうことになりますね。

突然変異は進化の唯一の素材ですから、定期的に試してみる必要があります。私は、「突然変異の有用性を検証する仕掛け」として、2倍体の1倍体化が用意されたと考えています。

メスとオスが存在する前

——1倍体の2倍体化が受精としたら、2倍体の1倍体化は減数分裂にあたりますよね。

高木 A/AがA/aに変異した時、新たに生じたaという遺伝子が有用かどうかを検証するには、減数分裂=1倍体化によってaをつくり、受精=2倍体化によってa/aをつくることが必要です。

たとえば、遺伝子型A/aどうしの交配では、減数分裂によっても、受精によっても、表現型[A]と[a]が生じます。

——表現型というのは、その生物に実際に現れた性質のことですよね?

高木 そう。突然変異によって新しく生じた遺伝子の有用性は自然淘汰によって検証されますが、その対象となるのは遺伝子型ではなく表現型です。2倍体の1倍体化は、[A]と[a]、二つの可能性が検証できるのです。

——高木さんは、有性生殖の意味を「遺伝子型の多様化戦略」だけでなく、「隠れた突然変異の検証戦略」と見なしているわけですね。

高木 「何を有性生殖の起源と見るか?」によってとらえ方は違ってきます。

「多様化戦略」では、メス・オスがそれぞれ分け持っている遺伝子を、配偶子を通じて混ぜ合わせることに重点が置かれるので「メス・オスという性の起源」が問題になります。

一方、「検証戦略」では、「2倍体の1倍体化の起源」が問題になります。

——オスとメスが生じる以前の段階に、すでに有性生殖の起源があった?

高木 そう。2倍体の無性生殖は「複製・分配」の繰り返しで2倍体の状態が保たれますが、もし「複製・分配・分配」と、分配が重複すれば2倍体の1倍体化が起こりえます。私は、この無性生殖の変形が「原初有性生殖」として存在していたのではないかと考えています。

——分配が2回起こる減数分裂は有性生殖からだと言われていますが、そうとは言えない?

高木 2倍体の1倍体化は、メス・オスの関与する減数分裂でなければ起こらないかというと、必ずしもそうではありません。

たとえば、私が研究対象にしてきたゾウリムシの仲間(ヨツヒメゾウリムシ)は、エサが豊富な時は無性生殖で分裂しますが、不足して飢餓に陥ると「オートガミー」と呼ばれる自家生殖を行います。オートガミーでは、メス・オスの関与なしに、つまり単一の性の細胞で減数分裂に特有の「複製・対合・分配・分配」を行います。

——無性生殖の段階で、そうしたポテンシャルは含まれていたのだと。

高木 無性生殖の次の段階がオートガミーなのではないかと思っていますが、その前にクローン内接合があった可能性もあります。

たとえば、ゾウリムシのある種では日周期(一昼夜)で性転換の起こる系統が知られていて、それが1遺伝子の支配下にあることがわかっています。また、別のゾウリムシで、単一の性の細胞からなるクローンに、一生の後期に限ってクローン内接合が見られる事例もあります。

また、オートガミーの過程でも、接合過程と同様、「核レベルでの性分化」が起こっています。

減数分裂で1倍体化した核が、次の二分裂で二つになった時、一方がメス核、他方がオス核に分化するのです。

——興味深いですね。生物の世界では、メスとオスがはっきりと分かれているわけでないことはよく耳にしますが……。

とはいえ、いま多くの生物がオスとメスの異系交配に移行しています。同系交配から(近親婚を認めない)インセスト・タブーの異系交配への移行が起こった理由は?

高木 自然淘汰による突然変異の有用性検証という観点からは、オートガミーやクローン内接合のような極端と言えるほどの「同系交配」が有効だったのと思いますが、ゲノムが大型化すると、潜性(劣性)ホモが多くなりすぎ、ネガティブな要素が増えていきます。

ですから、次第に「異系交配」という形をとるようになっていったのでしょう。

——進化の結果としていまの異系交配が生まれたのであって、そこに至る様々なプロセスがあったということですね。ゾウリムシのオートガミーは、そうした有性生殖のプロセスの名残ということなのでしょうか?

高木 オートガミーを行っている生物はほかにもいますが、それほど知られていないのは、そこまで調べる人がいないからでしょう。

現在の科学界は、「この生物に寿命はあるか?」とか、「オートガミーを行うか?」とか、そんな「役に立たない研究」に取り組める状況ではないということでしょうね。

↓続きはこちらをご覧ください。

★「ガンも長寿も「抑制システムの解除」によって起こる現象だと言えます」(高木由臣インタビュー②)

◎高木由臣 Yoshiomi Takagi

1941年、徳島県生まれ。理学博士。専攻は発生遺伝学、細胞生物学。静岡大学卒業。京都大学大学院理学研究科修士課程修了。同博士課程中退後、京都府立医科大学助手・講師。1975年、奈良女子大学助教授に就任、教授、理学部長を経て、2005年定年退職。奈良女子大学名誉教授。ゾウリムシの生活史研究を足場に、生物における寿命や、死の進化的意義、有性生殖の起源などを探求してきた。

著書に、『生物の寿命と細胞の寿命〜ゾウリムシの視点から』(平凡社)、『寿命論〜細胞から「生命」を考える』『有性生殖論〜「性」と「死」はなぜ生まれたのか』(ともにNHK出版)、『生老死の進化〜生物の「寿命」はなぜ生まれたか』(京都大学学術出版会)などがある。

投稿者プロフィール

最新の投稿

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?

長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?

長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?

長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?