「《いま》に対してベストを尽くしていくと、必要なドアは開いていく。自分に対する信頼が大事ですね」(藤田一照×齋藤学スペシャルトーク①)

日本のサッカーの未来を背負うドリブラー、齋藤学。この1年ほどの間に、トレーニング法、食事の摂り方、日常の過ごし方などを大きく見直し、新しいカラダを手に入れた。

肉体改造というとマッチョになるイメージがあるが、彼が手に入れたのは、外部の世界を鋭敏に感じとれる身体性。こうした身体感覚が高まるからこそ、身体能力も発揮できる。

頑張って固めてしまうのではなく、動けるようにゆるめていく。武術やボディーワークの世界では、古くから言われてきたことだ。それを、日本代表クラスのアスリートが会得しようとしている。

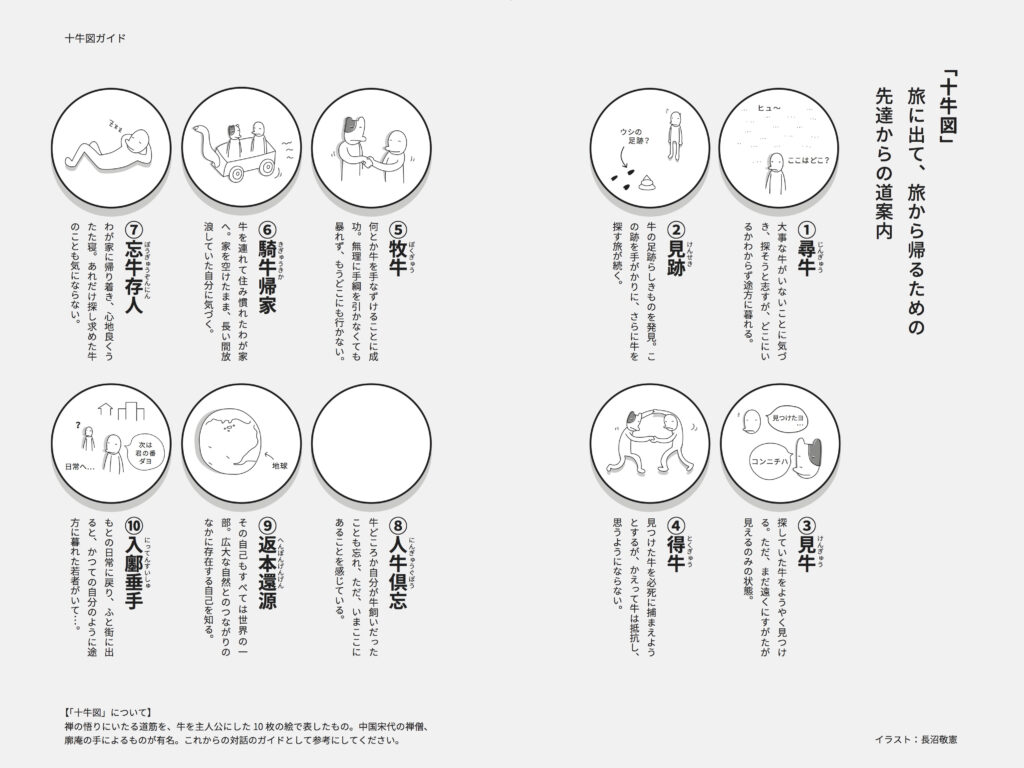

もっと広い、果てしない世界へ。彼が歩んでいくこれからの一つの道しるべになれるよう、ハンカチーフ・ブックスが刊行した『僕が飼っていた牛はどこへ行った?』でお世話になった藤田一照さんに、「齋藤選手に会っていただけませんか?」とメッセージした。

禅僧である一照さんは、身体の世界に通じている。アメリカで17年間、禅の普及に活動してきたというバックボーンもある。最初は、「なぜサッカー選手が?」と思ったかもしれない。でも、通じ合うのは早かった。葉山にある一照さんの茅山荘を訪れたのは、2016年2月21日。早朝8時からの坐禅会に参加した後の昼下がり、二人の対話が始まった。今回はその前編。

世界をつまみ食いしている?

――今日、坐禅をやってみてどうでしたか?

齋藤:普段、瞑想を一日10分くらいやったりしているんですけど、長い時間、自分と向き合うことはなかなかなかったので面白かったです。いろいろなものが入ってきては消え、入ってきては消えという時間が。

一照:ふつう僕らって、(自分をバリアするしぐさをしながら)こうやってシールドしていて、自分の気に入ったものは入れるけど、気になるものは入れないというふうに、取捨選択しながら自分を守っていますよね。

齋藤:はい。

一照:それって、ある意味、目の前の世界と向き合っていないわけです。英語では、ピッキー(picky)と言いますが、つまみ食いしているわけ。世界をつまみ食いして、自分がいいというものだけを見ている。人と出会う時も自分の気に入るところだけをつまんで、「この人はいい人、悪い人」と言っているでしょう? それで自分をわかったつもり、相手をわかったつもり、世界をわかったつもりになっているけれど、実際は全然わかってない(笑)。……というのが仏教の基本的スタンスです。

齋藤:わかりますね。

一照:そうではない生の世界に近づいていくことは、恐怖心や不信感があってやろうとしないし、むしろそれが普通の状態になっているわけですよ。肩書きなんていうのもそうでしょう。肩書きを外した自分というのは、らしくないから出さない。父親として子どもに向かうとか、夫として妻に向かうというふうに役割で生きていて、それはしょうがない面もあるかもしれないけど、この世界はそれだけじゃない。その手前のもっと素の部分を知らないと自分を見失ってしまうんじゃないか、ということですね。

齋藤: “わからないということをわかる”というところに、結構グッときましたね。何かわかったような感じでいるし、いたいけれど、でも“わからない”ということでオッケーというか、そういう世界を自分の中に入れておくだけで変わってくる気がします。(『僕が飼っていた牛はどこへ行った』を手にして)この本を読みながら、「自分からサッカーがなくなったら」ということをずっと考えていたんですよ。

一照:なるほど、おもしろい(笑)。

――齋藤君の場合、牛飼いの牛がサッカーなのかな?

齋藤:はい。完全にサッカーなので。トレーニングもそう、食事のことを学ぶのもそう、サッカーがあるからそこに生きる時間を費やしているわけで。僕はものを考えるとき、すべてサッカーを通して見るので、「サッカー選手じゃなかったらどうなんだろう」ということが、瞑想の時にもずっと入ってくるんです。

一照:それは、サッカーをしているというより、サッカーという窓口を通して自分や世界に出会おうとしている、というふうに言えばいいんじゃないかな。

齋藤:ああ、確かに。

一照:だから、サッカーがなくなったらそれはそれでショックだろうけど、何も残らないんじゃなく、サッカーを通して培ったものっていっぱい残っているはずだから。また違うものを通して、サッカーでやろうとしたことがつながっていくと思う。そういうやり方をしているように僕には見えるけどね。

齋藤:でも、すごく考えちゃって。(本のなかで悟りには)8、9、10というプロセスがあると話されているじゃないですか。同世代の友達とかを見ると、やっぱりそれ以前のところで仕事をしたり、遊んだり、結婚したり……、でも、自分はそういう方向に向かっているのかなという感じがして、そこがすごく面白かったですね。

先端にいるからワクワクできる

一照:ふつう、僕らが世界を知っている、わかっていると感じているのは、既知の世界だよね。この既知の世界のなかにいて、未知を恐れているわけだけど、逆に未知に向き合うことでワクワクすることもあるでしょう?

齋藤:はい。

一照:既知の世界を価値がないものとして捨てることはないんだけど、自分をどこに置くかというと、既知の限界のところで未知に向かっているというのが一番。だって、この世界って一刻一刻と変わっているわけで、いまという最もフレッシュな瞬間に僕らは立っている。だから、次どうなるかはわからない。

――それも仏教の考え方ですね。すべてが移り変わっていくという……。

一照:だから、次の瞬間どうなるかは誰も想像がつかない。ニュースで事故の場面とかを見ても本当にそう思うよね。いいことも起こるけど、悪いことも予期せぬ形で起こり、それは僕らにはコントロールできない。もう起きたことは変えようがないけれど、この先に何が起こるかはわからないという、いつも船のいちばん先頭にいるような状態。怖がろうがワクワクしようが、この先端の位置にいることは変えようがないわけだから、ワクワクしたほうが得じゃないかって、僕は思っているんです。もちろん、ワクワクするネタみたいなものは自分で持っていたほうがいい。多分、齋藤さんの場合はそれがサッカー。

齋藤:はい、そうですね。

一照:サッカーという世界の先端にずっといるわけじゃない。サッカーをしているというよりは、サッカーという具体的な手がかりのある世界で、この既知と未知の境目をどんどん先に入って、アドベンチャーをしている。

齋藤:はい、だから僕は完全にワクワクしていますね。いま自分が知っていることが正解か不正解かということはわからないですが、(不安より)ワクワクのほうがずっと大きいですね。ただ、サッカー自体は狭い空間なので、新しいことにチャレンジすることに対しての拒絶というのは起きてきますけど。

過去のデータは関係ない

一照:(サッカー界に)失敗することを恐れている面があるということ?

齋藤:そうですね。トレーニングにしても、食事にしても、僕は新しいことにチャレンジしてみて、ダメだったら戻せばいいという感じでいろいろと取り入れているんですが、「失敗したらどうするの?」という考えが強いんですね。

――新しいことへのチャレンジに不安を感じることは?

齋藤:いまは結構(不安を)捨てられているので、あまりないです。逆に、ちょっと行きすぎちゃっているくらいな(笑)。

一照:ハハハ。面白くてしょうがないんじゃない、それ(笑)。わかりますよ、僕もいろんなことやってみたから。

齋藤:そうなんですか?

一照:今日の坐禅会にしても、「実験的坐禅会」と呼んでいるんです。というのは、僕が最終回答をすでに持っていて、それを皆に教えるのではなく、今日だってしゃべりながら「次は何をしようか」と考えているわけです。(坐禅の前のワークで)四つん這いになって身体を動かしたのも、最初は考えてなかったしね(笑)。それやったらおもしろいかなと思って、やってみて、自分の身体とか皆さんの反応を見て、次を考えるんですね。だから、あるのは正解の方向性だけ。なんとなく場が和んで、うきうきして、次にどんどん展開していくような感じになったら、それはいい印だなというふうに受け取って僕はやっています。そこからどこに行くのかはわからないですけれど。

齋藤:僕の場合、自分の夢としてワールドカップに出て、勝利に貢献するということがあるんですが、そのためにどれだけ海外に早く行けるか、どのタイミングで海外に行ってチャレンジするか。もしかしたら、Jリーグのままでワールドカップ行けるかもしれないですし、いろんな可能性はあるので本当にわからないですよね。ただ、結果は出さなきゃいけない。

一照:それはそうだね。逆にまたチャレンジングでいいかもしれないけれど。

齋藤:はい。なので、すごく楽しくて。結果を残せないと自分がサッカー選手でいられるかわからないという不安もあるにはあるんですが、いまはそれが大きく占めているわけではないんです。年齢的にも、サッカー選手だと25〜28歳くらいまでがいちばんいい時期と言われていますけど、僕はそれも人によると思っているし。

一照:そうだろうね、運命というわけじゃないよね。

齋藤:海外移籍の話にしても、もう26歳なので「遅いじゃん」と言われることもあるんですが、それはいままでの人を見てそう言っているだけであって。

一照:過去のデータによれば、という話ね。常識は破られますからね。

齋藤:そうですね。だから「僕は関係ない」と思っていろいろとやれています。移籍の話は2年前にも、今年の1月にもあったんですが、この数年、食事のことや、古武術のような身体の使い方をすごく勉強して、自分が成長していることが実感できているので、それを知らないで海外に行くのと、知ったうえで行くのでは全然違うと感じています。

一照:いまやっていることが、もっともっとレベルの高いところで試せるよね。すごいな、それは。齋藤さんは、オリンピックやワールドカップで世界のレベルを感じたと思いますが、それはやっぱりすごかった?

齋藤:うーん。ワールドカップは代表になれましたが、試合には出られなかったので、一番いい場所で見ていただけなんですが……(笑)。

一照:そんなにかけ離れてはいない? 手に届きそうな感じはある?

齋藤:たとえば、コートジボワール戦でドログバが出てきた時の「これが本物なんだな」「これがチームをワールドカップで勝たせる選手なんだな」というものを生で見られたのは、すごく大きかったです。「こうならないと、ワールドカップって勝てないんだ」って。

他者のポテンシャルを引き上げる「ゾーン」

一照:「こう」というのはどういう感じ?

齋藤:その一人の存在感でチームが変わるんですよ。すごかったですよ。

一照:『黒子のバスケ』のゾーンみたいな感じじゃないですか、それ。読んだことはありますか?

齋藤:ちょっとだけあります。

一照:ゾーンというのは確かにあるんだけど、(チームのなかで)ゾーンでは戦えない人が出てくるでしょう? だから、その次のゾーンというのがあって、それは他の人のパフォーマンス、ポテンシャルを引き上げられるというゾーンなんだね。それはただ自分が優れた存在になるだけじゃなく、他の人もできるようになるという新しいゾーンの考え。

齋藤:面白いですね。

一照:一人だったら自分のパフォーマンスが上がるだけで十分なんだけど、チームワークと個人のスキルがミックスしたような展開で起こるバスケやサッカーは、そういうものが大事でしょう? その人が入ることで、他のポテンシャルがグッと上がっちゃうという。

齋藤:ドログバなんか、会場の雰囲気も変えちゃいましたから。

一照:そうだよね。あの途中から出た人でしょう?

齋藤:そう、そう。もう存在感ですよね。

――存在感のトレーニングってできるのかな?

齋藤:どれだけ自分が大きく見せられるか、そういう見えないパワーというか、身体感覚が必要だと思うんです。

一照:ただ、いままでやってきた練習がなければ、いくら次のゾーンをつくってもダメでしょうね。そうしたいままでのつながりを本当に信じるからこそ、一番いいところにいて、この瞬間に入るってわかっちゃうくらいの最高のタイミングでパスがつながって、それでバシッと入っちゃうという。『黒子のバスケ』の宣伝するわけじゃないけれど(笑)、そんなふうに描かかれたシーンがありましたね。

――それは、個人では成し遂げられない部分でもありますよね。

一照:そう。それまでのチームの歴史、いろいろ勝ったり負けたり、泣いたり、怒ったり、喧嘩したり……部が崩壊するくらいの危機を乗り越えることで、すべてがそこに集約されてという感じに(作品のなかで)うまく表現されていました。それは、実際にもあると思いますね。その個人がどんな人であるかがプレーに出るというか、考えなくても何となくわかりあえるようなものが練習のなかで培われていくという。

齋藤:たまにあるんですよ。「あ、これ絶対負けないな」っていう雰囲気をチーム全体、会場全体で感じられる時が。ちょっと前なんですけど、2013年にJリーグで優勝した時もそうでした。優勝がかかる2つ前くらいの試合で、ジュビロ磐田とアウェーで戦ったんですが、相手のサポーターがすごく来ていたのに、なぜかわからないですが、いつも通りなんですよ。僕らってすごくベテラン選手が多いので、「皆で頑張ろうぜ」という雰囲気は特に出すわけじゃないんですけど、試合中にすごく感じるんです。

一照:そういうのが不思議というか、おもしろいよね。

齋藤:1対0だったので(スコア的には)ギリギリなんですけど、やられる感じがしないというか、そういう試合がまれにありますね。継続的に出していくのは難しいですけど、それに近づいていける気はします。そういうチームが勝ち進んで、優勝すると思うので。

一照:偶然で訪れるものを、意図的、自覚的に技みたいに繰り返せるというのは大事かもしれないですね。指揮者なんかは、そう言われるでしょう。ボロボロだったオーケストラにある指揮者が来ると、それぞれの個性がまとまってびっくりするような演奏をするという。

――それは監督の役割?

齋藤:監督とか、あとはキャプテンとか。いや、キャプテンだけじゃなくて、一人一人のサッカーに対する考えとか、日常的にどんな過ごし方をしているかとか。そういうものが全部重なってタイミングが合った時に……。

一照:おごりとかじゃなくて、「勝つでしょ、これは」というのはあるよね。僕も何回か経験していますよ、追い込まれてもあまり焦りがないという。

齋藤:オリンピックのアジア予選は、そういう感じだったのかなと思います。アジアで優勝したじゃないですか。あの時、「勝てる」という雰囲気になっていたと思うんですよ。だから0対2という不利な状況から逆転できた。僕もアンダー17(17歳以下)のアジア大会で優勝しているんですけど、その時もそういう感じでした。北朝鮮に負けていても、「ああ、大丈夫だろうな」みたいな雰囲気があるんですね。だから、この時も0対2から逆転して、優勝できたんだと思います。

(後編に続く)

(プロフィール)

藤田一照 Issho Fujita

1954年、愛媛県生まれ。灘高校から東京大学教育学部教育心理学科を経て、大学院で発達心理学を専攻。院生時代に坐禅に出会い深く傾倒。28歳で博士課程を中退し禅道場に入山、29歳で得度。33歳で渡米。以来17年半にわたってマサチューセッツ州ヴァレー禅堂で坐禅を指導する。2005年に帰国し、現在、神奈川県葉山の「茅山荘」を中心に坐禅の研究、指導にあたっている。曹洞宗国際センター2代所長。著書に『現代坐禅講義―只管打坐への道』、共著に『アップデートする仏教』、訳書に『禅への鍵』『法華経の省察』『禅マインド ビギナーズ・マインド2』などがある。2015年12月、ハンカチーフ・ブックスから『僕が飼っていた牛はどこへ行った? ~「十牛図」からたどる「居心地よい生き方」をめぐるダイアローグ』を刊行した。

http://fujitaissho.info

齋藤学 Manabu Saito

1990年、神奈川県生まれ。小学生時代から横浜F・マリノスの下部組織に所属。2006年、AFC U-17選手権の代表に選出され、優勝に貢献。2008年、横浜Fマリノスでデビュー。翌2009年にトップチームに昇格した。2011年に愛媛FCにレンタル移籍。開幕戦からチームの主軸として活躍。2012年、マリノスに復帰。以後レギュラーに定着し、チームの主軸として活躍。同年7月、ロンドン五輪サッカー日本代表に選出。2013年、東アジアカップ2013で日本代表に初選出、2014年、FIFAワールドカップ日本代表にも選ばれた。2015年は31試合に先発してキャリアハイの7ゴール。2016年3月、ハリルホジッチ体制で初の代表メンバーに召集された。日本屈指のドリブラーとして、「ハマのメッシ」と称される。

投稿者プロフィール

最新の投稿

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?

長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?

長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?

長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?