「身体を持って、人を愛するため、僕たちはこの世界に生まれてきたんです」(辻信一インタビュー②)

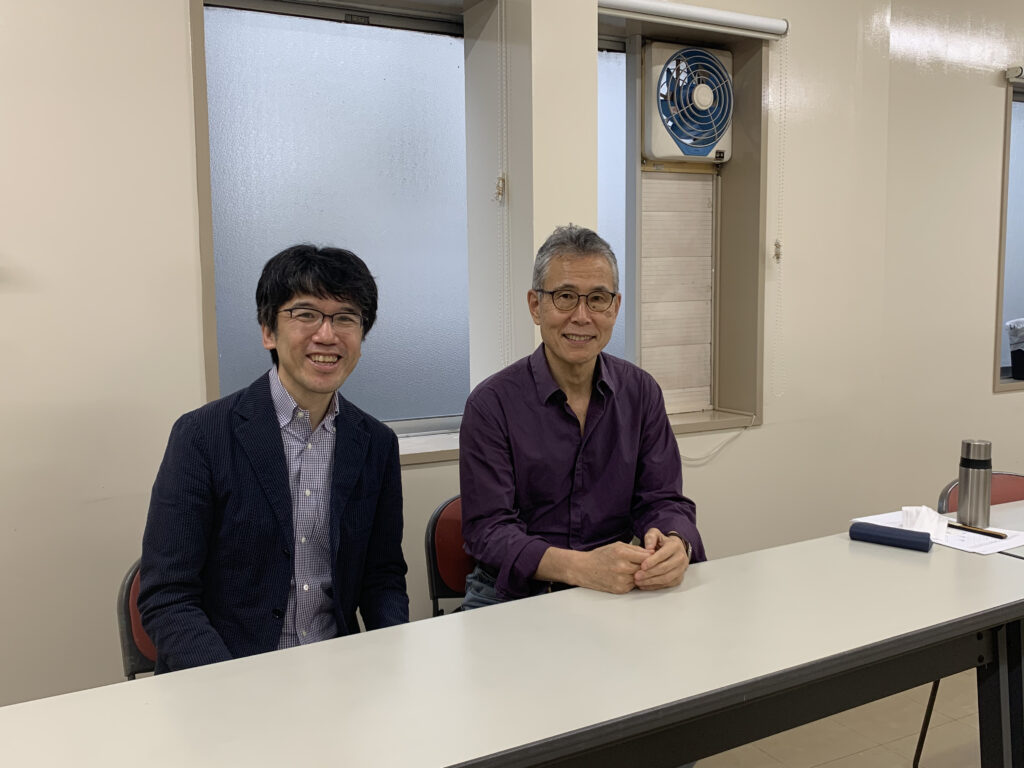

三浦半島の葉山に移り住んで8年。葉山、逗子、鎌倉界隈で出会った人たちと話をするなかで、幾度となく耳にしてきたのが、「スローライフ」を提唱者であり、文化人類学者の辻信一さん。

環境運動家としても活動する辻さんは、「スロー」を旗印に、これまで「ハチドリのひとしずく」「キャンドルナイト」「しあわせの経済」など様々な社会ムーブメントを牽引されてきました。

著書である『スロー・イズ・ビューティフル』を読んで以来、そのポジティブで透明な世界観に惹かれ、どこかでお会いする機会があればと思ってきましたが……、今回、それがついに実現!

辻さんのお住まいのある横浜の戸塚を訪ね、見えざる菌やウイルスとの関わりなども含め、世界、自然とのつながりをどう回復させていくか? じっくり、ゆっくりと伺ったインタビューを2回にわたってお届けします。

――収録は2021年5月。今回はその後編。(長沼敬憲)

★前編はこちら

「正しさにとらわれず、『悩むことを楽しむ』ことが人生の豊かさにつながっていきます」(辻信一インタビュー①)

西洋近代には「あいだ」にあたる言葉がない

――様々な分野を統合する「知性」についてお話ししてきましたが……。

辻 ここ10年以上、「共同研究」という名で、明治学院大学の同僚で、作家の高橋源一郎と続けてきた対話を、本にするということをやってきました。最初のが「弱さの思想」で、二番目が「雑の思想」。そして、三番目が「あいだの思想」なんです(2021年6月に『「あいだ」の思想』が刊行)。

この「あいだ」というのはすごく面白い概念で、大きなことを言うと、西洋近代のひとつの盲点かなと思うんですね。なにしろ、英語には「あいだ」にあたる言葉がないですから。

――エッ、ないんですか?

辻 たとえば、between という語がありますが、これは前置詞で、between A and B(AとBの間)というふうに使われますが、「あいだ」という名詞があるわけではない。それに対して、日本の「あいだ」はものすごく汎用的で、いろいろな意味を持っているんです。

――なるほど。「あいだ」というと……。

辻 すごいなと思うのは、「人間」「空間」「時間」という世界観をつくっている3つの基本的な言葉に「あいだ」が入っている。たとえば、人間は「人」だけでもいいのに「間」をつける。英語で直訳すれば「human in between」。同様に、空間は space in between、時間は time in between、すべて「あいだ」という視点から世界を見ているわけです。このほかにも、仲間、間柄、中間、居間というように、「間」から物事を見る視点がいっぱいあるでしょう?

――その根本はどこにあるんですか? 日本人特有の思想?

辻 そのあたりは『フードジャーニー』にも書かれていて、面白いと思ったんですが、もっとアジア的というか、非西洋的というか……。ただ、西洋でも、ケルトのことなどを考えると前近代は全然違いますが。

どの社会も、かつては先住民的、前近代的な世界があって、そこでは「あいだ」からの視点がもっと生き生きと存在していたものではないか? それが西洋近代に至って、「あいだ」にあった曖昧なもの、雑なもの、中間的なものがどんどんと排撃されていったんじゃないかと思うんですね。

――たしかに。たとえば、「和の精神」も日本特有と言われていますが、経済人類学者の栗本慎一郎先生は、「もとは遊牧民のなかで共有されていた連合の思想に起源があった」と語っておられます(こちらを参照)。

辻 西洋の歴史では、「魔女」が重大な問題で、キリスト教と近代思想による支配が確立するに従って、魔女狩りが激しさを増す。魔女に代表される中間的な、「あいだ」の領域を、何とか排除しなくてはいけないという動機が働いていたと思うんですね。

――魔女と「あいだ」はどう関係があるんでしょうか?

辻 じつはドイツで魔女に関わるような映像作品をつくったんです、中世ドイツの偉大な修道女であるヒルデガルト・フォン・ビンゲンを取り上げた作品で、『ヒルデガルト 緑のよろこび』というんですが……。

――ああ、「ヒルデガルト」は拝見しています。

辻 あのなかに魔女を名乗る人が出てくるでしょう?

出演させることに反対する人もいたんですが、僕は絶対に入れたいといって。ヒルデガルトのファンから「ヒルデガルト自身が魔女みたいに見える」と批判されることもあるんですが、僕自身は通じるものがあると思って、あえて登場させたんです……。

――魔女のイメージに抵抗を感じる人もいるんでしょうね。

辻 映画に出てもらった魔女に教えてもらったんですが、魔女を意味する「ヘクサ」というドイツ語のもとにある「ハガスサ」という言葉は「塀の上に立つもの」という意味なんだそうです。(マザーグースに出てくる)ハンプティ・ダンプティみたいですよね……。

塀の上に立つとは、あっち側とこっち側の「あいだ」にいるということで、そのあいだに造られているのが塀や壁。壁は、あっちとこっちの「あいだ」を隔てるものですが、魔女はその上に立つことで、あっちとこっちにまたがって、隔てられた「あいだ」をつないでいるわけです。僕が「『あいだ』の思想」で言いたかったのは、いろいろな場面で世界を分断しているさまざまな壁や塀を取り払って、つながりを回復するという発想なんです。

――壁を取り払う。

辻 たとえば、分離壁があるしょう? ここまでがパレスチナ、ここからがイスラエル。ここまでがメキシコ、ここからがアメリカというふうに……。

――国境が生まれますね。

辻 もちろん、もともとはそんな壁なんてなかったわけです。『「あいだ」の思想』のなかでインドとブータンの国境の話をしているんですけれど、昔は国境と言っても塀も何もないので、人々は自由に行き来していたんです。

ブータンの人たちは、冬の農閑期になると、村全体が山を降りて、インド領内に入っていって、親しい村で何ヶ月も過ごす。一方、夏になると暑いほうにいるインドの人たちがブータンを訪ねて、同じように過ごす。それぞれの持っているものを交換したり、歌や踊りで交流したりしてね。かつて多くの国境とはそういうものだったんでしょう。日本は海に囲まれているのでイメージしにくいかもしれませんが。

――それが「あいだ」なんですね。

辻 そう、かつて「あいだ」というのは、線じゃなくて、広がりを持っていたんです。でもそれが壁のように、線になってしまったとき、もう「あいだ」はない。

――魔女はそんな壁も超えてしまいそうですね。

辻 ええ。人間界と動物や植物の世界にも広がりをもった「あいだ」があって、そういう境界を行き来する魔女やシャーマンなどがいて、そこに非常に豊かな交流があったと思うんですね。

そういう広がりをもった「あいだ」というのは、境界線と違ってどちらが上でどちらが下かというヒエラルキーをつくらないわけです。上下の意識や差別の意識というのは、境界線によって「あいだ」を壊すからできるんでしょう。

もちろん、どんな「あいだ」にも、差別や偏見や対立がまったくなかったとは思わないけれど、いろいろな人が入り混じって交流していれば、相手が同じような体と心をもつ人間で、こんな時にかなしい、こんな時にうれしいということも肌で感じられていた。そういう世界が、西洋近代にとってだんだんそぐわないものになっていったんじゃないかと思いますね。

――確かにそうかもしれません。

辻 西洋近代は「あいだ」を壊してきたんだとすれば、それに対して、僕たちは「あいだ」を復活させ、「あいだ」をつくっていく。「あいだ」を豊かにしていく、と考えればいいかな、と。環境問題に関して言えば、人間界と自然界との「あいだ」が絶たれてしまった結果でしょう。都市はまさに完全に自然と切り離されようとしてますよね。そこらじゅうに抗菌グッズを置いて、自然界が漏れて入ってこないようにする発想ですよね。その結果じゃないですか、今度のコロナって。

――本当に排除の思想ですよね。

辻 向こうだってこんなところに来たくて来たわけじゃなかったと思うよ(笑)。おそらく何千年、何万年と、どこかにひっそり、平和に暮らしていたわけですよね? ある意味、それをひっかきまわしたのはこちらであるわけですから。

いま、「魔女」がすごい勢いで増えている

――ウイルスも「あいだ」と関わっているわけですね。

辻 ウイルスや細菌に感染するというのは、「あいだ」をつくる第一歩、そうやって「あいだ」がつくられてきた。僕らの細胞のなかにいるミトコンドリアだって、もともと感染したものですよね?

――はい。ミトコンドリアが僕たちの祖先の細胞に寄生してくれたおかげで、膨大なエネルギーが生み出され、ここまで進化してきたわけですね。……体のなかでは、膜も「あいだ」になりますね。

辻 確かに膜は壁ではないですね。

――本来、膜はコミュニケーションの場、まさに「あいだ」で成り立っていた。細胞膜とか、粘膜とか、膜のやりとりがうまくいっていれば栄養が運ばれ、老廃物が排除され、元気でいられますが、ストレスなどで膜の流動性が失われると、炎症が生じ、病気や体調不良の原因になります。本来の生き方でないことをすると、体がストレスを感じて炎症が起こる……これって、一種のコミュニケーション不良であり、外の世界で起きている戦争とすごく重なってくると思うんです。

辻 本当にそうだと思います。

――先ほど名前の出た栗本慎一郎先生の本をつくっているんですが(『栗本慎一郎の全世界史』)、そのなかで「地球の歴史では西洋の文明のほうが異端であり、少数派であり、そうした異端が自己を正当化する心理構造のなかで、普遍的だったものを悪と見なし、排除していった」と語られています。

おそらく、そうしたなかに魔女もいて……。

辻 じつはいま、魔女がすごい勢いで増えているようです(笑)。僕たちの界隈では「ヒルデガルト」が結構な人気で、上映会に呼ばれることも多いんですが、そこで「自分が魔女だと思う人、手を挙げてください」というと……。

――みんなハーイと(笑)。これからの時代、魔女を大事にしたいですね。

辻 まさに「あいだ」の人ですよ。いま大事なのは、Learn (ラーン=学び)ではなく、unlearn(アンラーン=学びをほどく)。西洋的なラーンは区別、区分することで成り立ってきたわけですが、アンラーンはそうしてできた壁を取り払い、「あいだ」に広がっている豊かな領域に目を向けようということです。

――西洋文明がグローバル化して世界を席巻していったため、本来あったネイティブの文化、「あいだ」の世界が圧迫され、人と自然をつなぐ媒介者がいなくなってしまったのかなと思います。それがいま見直されて、ネイティブの生き方が復権してきた。魔女も徐々に復活してきたのかもしれませんね。

辻 僕の運動の仲間であるヘレナ・ノーバーグ=ホッジが書いた『ラダック 懐かしい未来』という本があるんですが、1970年代半ば、彼女はインド北部の高地ラダックに滞在して自分の人生が変わる体験をするんです。それまで外国人は入れなかったラダックの最初の訪問者の一人でした。

――どんなところなんですか?

辻 ヒマラヤの標高3000〜4000メートルくらいの地域にある自然環境の厳しいところなんですが、この地域に住む人々を見てヘレナは愕然とするわけです、あまりにみんな幸せそうに生きているので。辺境にありながら、「これが桃源郷なのか」っていうくらい素晴らしいところだったんですね。そこでの体験を書いたのが『懐かしい未来』なんですが、名著ですよ。世界的なベストセラーになって大きな影響を与えています。

――ラダックでまさに人生が変わったんですね。

辻 若くして世界をいろいろと見て歩き、人間というものに絶望しかけていたヘレナが、ラダックでの経験で意識がガラリと変わった。ラダックを原点として、その後40年間、環境運動や社会運動のリーダーとして大活躍しています。グローバル経済を痛烈に批判する『幸せの経済学』というすぐれた映画をつくったり、最近は、ローカリゼーション運動の先頭に立っています。20年ほど前に会って意気投合して以来、僕も『いよいよローカルの時代』という本で対談をしたり、仲間として運動を一緒にやってきました。

――辻さんもラダックには行かれたんですか?

辻 5回行っていますが、この15年くらいの間にも、ラダックは大きく変わってしまいました。伝統的には、標高4000メートルもある砂漠みたいなところに住んでいるのに、物質的にも精神的にも豊かだったんですね。しかし、それが1980年代以降、西洋化やグローバル化の波が押し寄せ、その伝統的な安定した暮らしを壊してきたわけです。ただ、いまでも村々を訪ねると、そのかつての豊かさの片鱗のようなものを感じることができる。それは僕にとってとても貴重な体験です。

――辻さん自身も影響を受けたんですね。

辻 影響ということで言えば、もう一人、環境運動の20年来の仲間であるアンニャ・ライトの存在もあります。彼女とは一緒に「ナマケモノ倶楽部」をつくった間柄なんですが、やっぱり多感だった少女の頃から、核兵器のようなものをつくる生物に未来はないと、人類に絶望していたんですね。こんな世界はまもなく滅びるだろうと。その前に世界を見ておこうと旅に出て、アウシュビッツ(収容所)を見たりして、これはいよいよだめだと。それが、サラワク(マレーシア)の森に住んでいるプナン族という移動型の狩猟採集民に出会ったことで、変わるわけです。こんなにやさしい、善良な人たちがこの世界にいたのかと。

――すごい。そこで目覚めたんですね。

辻 ええ。そういう友人たちが近くにいたこともあって、僕の「性善説」がつくられたんだなと思いますね。

――辻さんご自身のフィールドワークは?

辻 僕はブータンに25回くらい通っているんですが、奥地の村に行くと、みんな「ちょっと抜けているんじゃないの?」というくらい人が良いんです(笑)。江戸時代の落語の与太郎みたいな世界が、そこにはあるんですね。たとえば、だんだん夕方になって酒が入ってくると、健常者と知的障害者が焚き火の前で漫才やりだすんです。健常者がツッコミで障害者がボケになりそうなものなのに、逆なんですね。

――健常者がボケで障害者がツッコミ?

辻 ええ。それをみんなで楽しんで見ているんです。

――だますとかだまされるとか、そういう概念がなさそうですね。

僕たちのなかの「先住民性」を取り戻すには

辻 『サピエンス全史』のユヴァル・ノア・ハラリは、農耕の始まりを否定的にとらえていますが……、農耕と言っても現在のような農薬や化学肥料を使った、大規模農業が最初からあったわけではないですよね。

――農業は、近代化によって変質した割合が特に大きいと思います。それに関しては、この100年とか200年の話ですよね。

辻 ハラリはサピエンス史の大転換として農業革命について語るんですが、彼の「農業」のイメージは大変暗くて悲観的なものです。人類は農業という「進歩の罠」にはめられた、という言い方をしています。しかし、問題なのは、彼のなかの農業のイメージが貧困なんだと思う。

「革命」というと、ある日突然、狩猟採集から農業へ転換したように思ってしまうけれど、実際には狩猟採集と農耕が混じり合った縄文的な文化は世界中で何千年も続いて、日本では里山のような形で近代までずっと残ったと思うんです。農業がいまのように環境破壊の元凶になったのは、歴史上ごく最近のことです。

――農業が自然を変質させたのは確かですが、そこまでネガティブにとらえなくてもいいかなと思いますね。

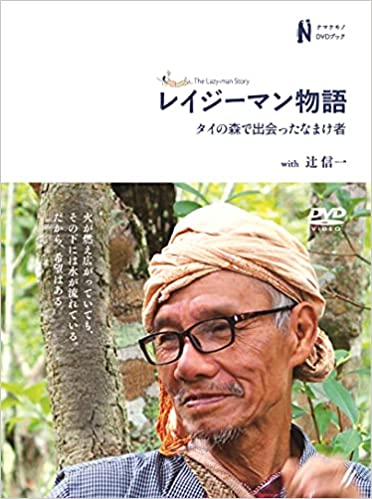

辻 ハラリに代表されるような農業観では、森と農は対立関係にあって、両立不可能なんです。そこでは、森(自然)をとるのか、農耕(人間)をとるのかの二者択一になってしまう。たとえば、森を守るといって国立公園にすることで、何千年と森で生きてきた人々を追い出そうとしたり。じつはこれが、新しく僕が仲間たちと作ったDVD『レイジーマン物語ータイの森で出会った”なまけ者”』(2021年6月刊行)のテーマなんです。タイのカレン族の一家を5年間取材してつくった映画なんですが、カレン族はタイで「森の破壊者」と言われてきたんです。

――破壊者?

辻 でも、カレン族は反論するわけ、「タイは昔、全部が森だった。でも、タイ人が行くところではその森がすべて消えてしまった。先住民の住むところにだけ森が残っているのはなぜなんだ?」と。

――確かにそうですね。

辻 カレン族の伝統的な農業は、いまでいう森林農業(アグロフォレストリー)の見本です。長沼さんも先住民のことを『フードジャーニー』で書かれていますが、(彼らから学ぶことは)単なるロマンチシズムではなく、人類が生き残るための大切な糧だと思うんです。彼らの力を借りて、なんとか森を再生し、森を壊さずに生きる方法を学びなおさないと。僕たちのなかの先住民性を取り戻し、自然との「あいだ」を甦らせる……それは大変なことだけれど、やるしかないと思うんですね。

――はい。そうした先住民性を取り戻し、自然とつながる最初の一歩がセルフメンテナンスなのかなと。完全に先住民に回帰するわけではなく、ゆるく取り入れることで生き方は変わりますから。

辻 ええ、健康についても同じようなことが言えますよね。そう、まず森へ行かなきゃ。森で一定時間すごすだけで免疫力が上がる、しかも、その効果がかなり持続することが科学的にも検証されています。日本では、日本医科大学の研究チームなどが行っていますし、海外でも様々な大規模研究が発表されていますね。

――森の免疫力というのはあると思います。おそらく、その土地その土地の様々な菌とふれあうことで自然免疫系の活性につながるんでしょう。そうしたメカニズムはかなり明らかになっていますね。

辻 (東京近郊でも)いい場所があるんです。なかでも注目しているのが、真鶴ですね。小さな半島の先端に森が広がっているんです。かつて御用林だったようですが、あんなに原生林っぽい楠の森はなかなかないですよ。

――いいですね。真鶴ツアーをやりたいですね。

辻 やりましょうよ。関東には、房総半島とか伊豆半島とか大きな半島がありますが、(真鶴半島は)ちっちゃな虫垂みたいな感じでね(笑)。半島の先が全部森になっていて、ちょっと高いところに行くと相模湾と三浦半島の側と両側が見えるんです。そういう森って、なかなかないでしょう? 鳥がたくさん集まってくるし、魚も美味しいですしね。

――森とのつながりで言えば、お腹のなかも森だと思うんです。腸は植物にとっての土壌であり、外側にある森と対応関係にあって、菌との共生という意味でも同定できますよね。心地よさは頭ではなく身体で感じるものなので、実際、森に行くとお腹も反応すると思うんです。

辻 確かにそう感じます。

――日常を過ごすだけでは息が詰まってしまうので、身体を日々整えつつ、時には非日常の空間に出る。その意味では、旅することが究極のセルフメンテナンスかなと感じています。

辻 身体に学ぶといいますが、身体が僕らに教えてくれていますよね。僕らが身体をメンテナンスしているわけでなく、身体のほうが僕らをメンテナンスしてくれているんだと。

悩むことは知的でスリリングな冒険である

――インタビューの最初で「悩む力」についてお話ししましたが……。

辻 悩むというのも能力ですよね。悩んでいるというとネガティブなこと、つらいこと、困っていることのように思われていますが、悩めるということは素晴らしいことだと思うんです。「ネガティブ・ケイパビリティ」は「わからないことに耐える能力」だと言いましたが、ただ耐えるだけでなく、わからずに悩むことを楽しめたら、もっといいと思いますね。

ある意味、悩むというのも知的な冒険じゃないですか。答えはない、でも、答えを得ようとする……それってとてもスリリングなことと思うんですよね。目的地が決まっていたり、道が初めからわかっていたら、それは冒険じゃないですよね。

――はい。どうなるかわからない緊張感も含めて冒険だし、自分自身を変化させる体験なんだと思います。

辻 悩みというのは矛盾のなかにある、ということ。矛盾って、人間から矛盾をとったら何も残らないっていうくらい人間にとって本質的なものだと思うんです。

――知るということは、矛盾に満ちていることに気づくプロセスですよね。すっぱりとわかる、答えがある世界ではないという。

辻 『スロー・イズ・ビューティフル』でも、天使と矛盾だらけの人間の違いについて書いたんです。天使って身体がないでしょう? 天使は身体がないから偏在できる、いろいろなところにいっぺんにいられるわけです。つまり、僕はここにいるけれど、同時に真鶴にもいられて、アフリカにもいられる。どこにいたっていい。逆に身体を持つということは、ここにしかいられない。

――ここにしかいられないから、つらく、苦しい。悩みが生まれる……。

辻 そう。身体というのは、悩みの種じゃないですか(笑)。

――悩みの種ではあるけれども、ネガティブなものではない。矛盾も含め、素晴らしいということですね。

辻 長沼さんも本のなかで「グレートジャーニー」(アフリカで生まれ、世界中に広がっていった人類の大移動)について書かれていましたが、旅というのは本当に根源的なことだなと思うんです。

いろいろなところに動くわけですよね。動物だってそうでしょう? 「動物」っていうくらいだから(エサをとるとか)いろいろな理由があって動いている。いろいろなところにいっぺんにいられないからですよね。

――はい。天使だったら旅する必要はないですね(笑)。

辻 堕天使といって、堕落して人間界に落ちてくる天使もいるわけですが、そこで気づくわけですね。どこにでもいられる自由を捨てて、なぜ天から落っこちてきて人間になったのか? 身体を持って、人を愛するためなんです。しかし、人を愛すれば悩むし、身体があれば、病気にもなるし、死ななくちゃいけないから悩む。すると、人間になるということは、まるで悩みを持つためなんですよ。

――相対的な世界だからこそ体験できるわけですね。

辻 ええ。病気なんて身体がなければないですからね。

――時間や空間の制約が生じる、だからこそ素晴らしいという逆説に気づけると深い肯定感が生まれますよね。不自由だからつまらない、つらい、天使のほうがいいということではなく……。

辻 その意味では、近代西洋文明は「人間やめて天使になろう」という話だったと思うんです。神になろうと言ってもいいですが、場所、つまり空間的制約からも、時間的制約からも自由になる。自然界からも自由になる、人間関係からも、コミュニティからも自由になる……それが経済の発展の筋道でしょう? 制約を取り払って、これまでいた場所から離陸していくわけですよ。それが近代化であり、経済的自由主義であり、経済成長です。そしてついに、場所性から完全に自由になろうというのが、現在の新自由主義でしょう。

――時間や空間の制約から自由になるというのは……。

辻 よく考えると恐ろしいことだと思うんですね。なにしろ、天使や神様のふりをするということですから。

――ああ。自然から離反することを意味しますよね。

辻 自然から自由になるということは、死を克服して不死になろうとすることです。すべての病気を撲滅する、がんを撲滅して、病のない、痛みのない世界を目指すことになりますね。痛み止めの薬(鎮痛剤)のことを英語でペインキラーと言いますが、「痛み殺し」なんですから、すごいと思いませんか?

――たしかに。痛みなんて殺してしまえと(笑)。

辻 そうやって全部殺していっちゃう。インセクティサイド(insecticide)は殺虫剤、ハービサイド(herbicide)は除草剤……みんな「殺し」なんですよ。これも自由主義の一面です。

――その延長でいまの感染症対策があるんでしょうね。ゼロにしなきゃとか。ゼロ・コロナとか、すごいですよね(笑)。

辻 そうそう。

――原理的に絶対無理なのに。最近はさすがに言わなくなってきたようですが……、本当にどう証明するのかと(笑)。

辻 ザック・ブッシュというアメリカで人気の医者がいるんですが、この人の話が面白くて、健康について考えるのにとても参考になります。ウイルスについてもよく語っていて、彼によるとウイルスは海だけで10の31乗個も存在しているというんですね。

――その話、初めて聞いた時はびっくりしました。

辻 星の数より多いわけですよ。しかも、同じ数が大気中にもいるというんです。土の中にも10の30乗ほどいるそうで、僕らが完全にウイルスの海のなかを泳いでいることだけは確かです。

――それが実際に見えたらすごいですよね。しかも、ウイルスだけでなく細菌もいるわけですから……。みんな感染を怖がっていますが、大事なのは共生のバランスだと思うんです。ウイルスや細菌が暴れて、増殖するということは、自分自身の生き方のバランスが何らかの理由で崩れている、だから発症して、重症化もするし、場合によっては命を落としてしまうわけで……。そう考えたら、彼らは悪さをしているわけではなく、発症を通じてバランスの崩れを教えてくれている存在だと思うんです。

辻 そういう発想には、非西洋的な医療が非常に重要になってきますね。魔女たちは、塀の上で何をやってきたのか? 塀の上からは、両方の世界が見えているということです。夜になると森のほうへ行って薬草を採ってきて、昼はこっち側でケアの仕事をして……。

――塀の上にも立たず、ただ向こう側を排除するだけでは、おなじことをまた繰り返してしまうかもしれませんよね。自然界は善か悪かの二元論では成り立ってなく、いい意味でのカオスですから、自然はこう成り立っている、身体がこういうふうにできているという事実に立つことが、まず大事なのかなと思います。

「人間は大丈夫だよ」ということを伝えたい

――最後に質問したいんですが、辻さんは学者でありながら、なぜ学会に入らずに活動してきたんでしょう?

辻 そうですね……。僕はもともと運動家になりたかった、もっと言えば、型にはまりたくなかったんですね。カナダにいる時に出会い、師と仰いできた(哲学者の)鶴見俊輔さんの言葉に『不定形の思想』というのがあるんですよ。武道や舞踊に型が必要なことは、僕も空手をやっていたのでわかっていますが、学問の世界では専門という名の型が弊害になることが大きいと思うんですね。

――型は大事だけれど、型にはまらないという……。

辻 ええ。そもそも、専門家になって名をあげたりすることに魅力を感じなかったんです。学問の世界に入る前、国内でも海外でもいろんな職業について、いろいろなことをやって、いろいろな人に会ってきたわけで、そういう在野の人たちの間に生きている知恵みたいなものにも触れていた。その世界に別れを告げるのが嫌だったんでしょうね。

日本に帰ってくる時も、ある一つの世界にとどまらず、自由に不定形に生きていきたい……まあ、理路整然とではないですけれど、(思い描いていたのは)そういうイメージですよ。

――なるほど。では、いまの辻さんがやりたいことは?

辻 僕自身、自分は楽観主義だと言いましたが、現実は限りなく危機的だと思うんです。だって、このままでは人類の存続が種危ういだなんて、最近まで誰も考えてなかったわけでしょう? いま、それが目の前にあるわけです。これから生まれてくる若い人たちに、この現実を一体どう説明したらいいんでしょう。そうした悲観的な現実が、ひとつの呪縛のなかに僕たちが囚われてきた結果だとすれば、まずその呪縛を解くことがまず僕らにできる、そして、しなければならない最も大事なことだと思うんですよ。

――その呪縛というのは……。

辻 自然と分離されたものとしての人間というマインドセットです。気候変動のような巨大な問題は、僕らの世代ではとても解決できないばかりか、今後の人類史に長く影を落とすわけですが、問題を解決できないとしても、そもそもその問題を引き起こしてきた自己呪縛……セパレーションの古い物語に気づき、そこから抜け出す道を示し、新しい物語へと旅立つ若者たちを送り出すということを、僕たちの世代は全力でやらないとならないと思うんです。

――いまできるのは、新しい物語を創造し、伝えることなんですね。

辻 その新しい物語というのは、自然界は敵ではない、悪ではない。そして、人間は大丈夫なんだということ。

『ピグミー 森の猟人』という人類学の本があるんですが、1960年代初め、森の中でピグミー族と暮らしたターンブルという学者が彼らの話を聞いていくなかで、「森さえあれば大丈夫だ」っていう言葉を聞くんです。彼らが「森は善意に満ちている」って、確信を持って言うのをね。

――森は善意に満ちている、すごいですね。

辻 僕は、人類の大部分はこの確信を持って生きてきたと思うんです。だから、いま、その確信をなんとかもう一回発見しないといけない。そして、(次の世代に)手渡していかないと。そして、「君は大丈夫だよ」、「人間は大丈夫だよ」ということを。これはムーブメントなんですが、そのなかで、僕ができるささやかなことをやっていきたいなと思いますね。

――はい。大事なのは、本当にそこですよね。

辻 とにかく、これからは子供を中心に考えていかないと。もういいんですよ、僕らの世代は。子供というのは、みんな善き人をいっぱい詰めこんで生まれてくる。この子たちを中心にして、この子たちに教えてもらうような気持ちで生きていきたいなと思いますね。

――身体に学ぶということにも、ここにつながってきますね。辻さんにじっくりお話をうかがって、自然との関わり、生き物とのつながり、旅すること、生きることの意味……いままで点だったものが線につながった感じがします。今日は本当にありがとうございました。

(おわり)

辻信一 Shinichi Tsuji

文化人類学者、環境=文化NGO「ナマケモノ倶楽部」代表、明治学院大学名誉教授。1952年生まれ、1977年北米に渡り、カナダ、アメリカの諸大学で哲学・文化人類学を学び、1988年米国コーネル大学で文化人類学博士号を取得。1992年より2020年まで明治学院大学国際学部教員として「文化とエコロジー」などの講座を担当。またアクティビストとして、「スローライフ」、「ハチドリのひとしずく」、「キャンドルナイト」、「しあわせの経済」などの社会ムーブメントの先頭に立つ。『スロー・イズ・ビューティフル』、『常世の舟を漕ぎて』など著書多数。映像作品に『アジアの叡智』(DVDブックシリーズ、現在8巻)など。最新刊は『「あいだ」の思想』(大月書店)、DVDブック『レイジーマン物語ータイの森で出会った“なまけ者”』(ゆっくり堂)。https://theslothclub.wixsite.com/tsuji

投稿者プロフィール

最新の投稿

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?

長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?

長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?

長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?