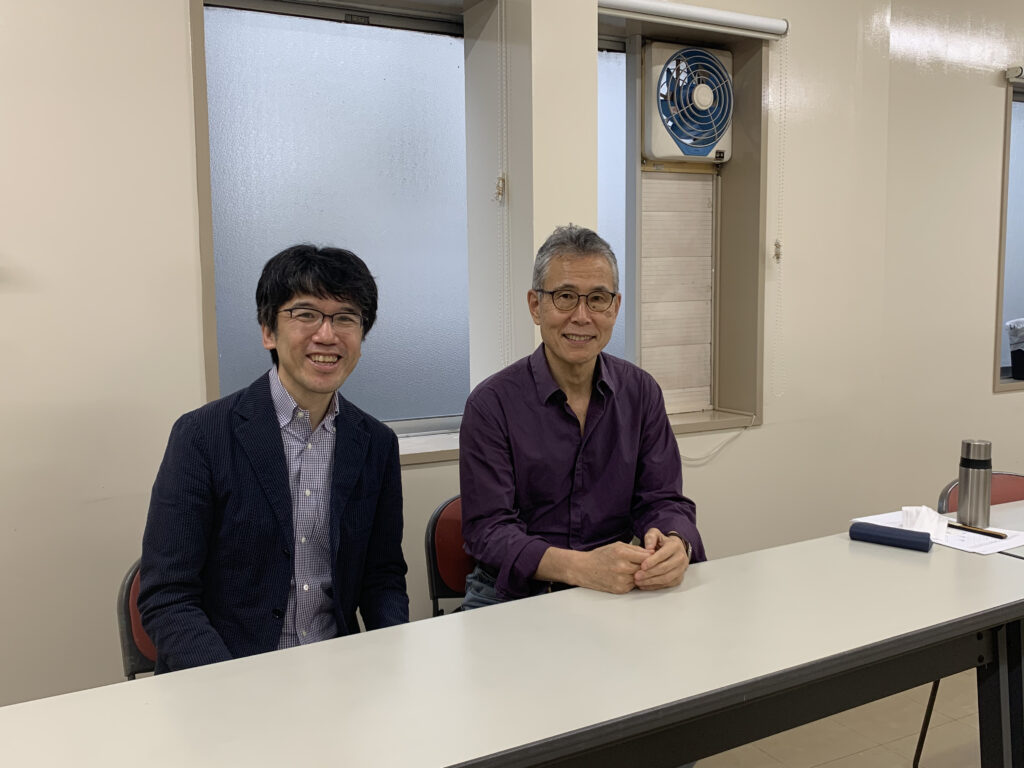

「正しさにとらわれず、『悩むことを楽しむ』ことが人生の豊かさにつながっていきます」(辻信一インタビュー①)

三浦半島の葉山に移り住んで8年。葉山、逗子、鎌倉界隈で出会った人たちと話をするなかで、幾度となく耳にしてきたのが、「スローライフ」を提唱者であり、文化人類学者の辻信一さん。

環境運動家としても活動する辻さんは、「スロー」を旗印に、これまで「ハチドリのひとしずく」「キャンドルナイト」「しあわせの経済」など様々な社会ムーブメントを牽引されてきました。

著書である『スロー・イズ・ビューティフル』を読んで以来、そのポジティブで透明な世界観に惹かれ、どこかでお会いする機会があればと思ってきましたが……、今回、それがついに実現!

辻さんのお住まいのある横浜の戸塚を訪ね、見えざる菌やウイルスとの関わりなども含め、世界、自然とのつながりをどう回復させていくか? じっくり、ゆっくりと伺ったインタビューを2回にわたってお届けします。

――収録は2021年5月。今回はその前編。(長沼敬憲)

ウイルスの存在によって世界が大きく開けてきている

――新型コロナウイルスがやってきた当初、まさかこういう状況になるとは予想してなかったと思うんですが……。

辻 そうですね。去年(2020年)3月まで僕も戸塚のお寺でカフェ(ゆっくり堂)をやっていたんですが、これは転機だと思って早々と閉めたんです。働いている人には悪かったんですが、このまま引きずって悪くなっていくより余力のあるうちにやめようと。そこからまだ1年ですからね。

――コロナについて、辻さんは直感的にどう受け止められたんですか?

辻 2月の末、僕が大学を退官する最後に、ブータンの奥地へ探検ツアーに行っていたんです。僕らはわりと呑気だったんですが、向こうに行ったらインドもブータンもピリピリしていて、逆に驚かされましたね。

3月には、カナダに行っていた娘の帰ってくる日がちょうど国境を閉鎖するロックダウンの日で、本当にギリギリでした。(空港の)検疫にかからないで帰れた最後の一人という感じでしたね。

――辻さんご自身はどうだったんでしょう?

辻 大学をやめたことで、海外のあちこちを旅しようと1年くらいびっしり予定を入れていたんですが、それがすべてキャンセルになって。生活が変わってしまいますから、本来だったらおかしくなっていたかもしれないですが、僕の場合、ウイルスのおかげで救われたというか……。

――ウイルスに救われた?

辻 ウイルスについて勉強しはじめたんです。微生物のことはこの5年くらいずっと興味を持って、様々な本を読んでいたんですけど、ここにウイルスが加わって、新しい世界が目の前に開けた感じでした。

――コロナを機にウイルスに関心を持ったんですね。

辻 旅はできなくても面白い世界、僕らが全然気づけていない深い層が開けてきました。最初の半年くらいはそんな感じでしょうかね。

――人はウイルスや菌を悪いものと見るじゃないですか。悪いものだから排除しないと、感染してひどいことになってしまうという……。共生が大事だと言われていますが、そこと全然リンクしていないですよね?

辻 ええ。予想通り、「ウイルス戦争」という言葉がすぐに出てきましたよね。戦争だなんて、いまだに幼稚な……。そういう物語でしか発想しかできないのは、本当に深刻だなと思いますね。

自然に対して戦争をやってきた結果、僕たちの種が滅びるかもしれないという時に、信じられないなと。そもそも、戦争というのは相手(ウイルス)がこちらを敵と思っているから成り立つわけですが……(笑)。

――免疫にしても、敵をやっつける働きとして解釈されていますよね。悪いものから身を守る防御機能が、体に備わっているという。

辻 まったくそうですね。

――辻さんは、ウイルスも「共生」しているという考え方ですか?

辻 深い意味での共生ということだと思いますが、要するに、バイオーム(Biome)に対するヴァイローム(Virome)ですよね。バイオーム(微生物叢)はだんだん知られるようになってきましたが、ヴァイロームはウイルスの叢ですね。

――バイオームは生物どうしの相互的なつながりを指しますが、ヴァイローム(ウイルス)に関しては生物とも言い切れない。

辻 そう。生命と非生命の境目はとても曖昧で、僕たちが思っているほどはっきりしているわけではないですよね。(生き物という)存在自体が生命体と非生命体の行き来に基づいているわけだし、たとえば、胎盤形成にウイルスが関与していたとか、どんどんわかってきていますよね。

――たしかに。排除の対象としてとらえるだけでは本質は見えないですね。

辻 リン・マーギュリスの「細菌共生説」が歴史的な転換点だったと思いますが、いま、それに匹敵するような大きな世界が開けているのを感じますね。それなのに、まだウイルスに打ち勝つだとか……(笑)。

――活動エネルギーを生み出している細胞内のミトコンドリアも、もとは細胞に寄生した別の生き物、細菌だったわけですからね。

辻 いまの報道を見ていても本当に呆れるというか、皆さんどう思っているのかわかりませんが、5分くらいのニュースのなかで(ワクチンを接種する)注射の場面が何回も出てくるじゃないですか。

注射について説明しているわけじゃあるまいし、ああいうイメージを繰り返し流すというのは、本当に一種の催眠術というか……。(感染症に対して)他にイメージがないのかよ、と思いますね。

――たしかに、みんな絵が一緒(笑)。

辻 皮膚に注射を打ち込む瞬間、抜く瞬間を平気で映すわけですが、あれは感覚がおかしくなりますよね。痛みを受けている人を見ると、誰もがふっと反応するんです。人間に備わった共感力で、(体験していないのに)痛みを感じるわけです。

――それが何度も繰り返されることで……。

辻 これしかないという方向に思考がどんどん進んでいく、その波及効果というのは多方面にわたると思いますね。

単に医学だけの問題ではなく、民主主義だとか、政治だとか、自然との関わりだとか、あらゆることが関わってくるでしょう。その意味では、世の中はいま危ういところにいるんじゃないかなと思いますね。

「悩む力」を持っているからこそ、人は素晴らしい

――辻さんはワクチンに対してはどうお考えなんですか?

辻 カナダにいる娘が、じつはワクチンを打つかどうかでとても悩んでいて。本人はできれば打ちたくない。でも、周囲の圧力がかなり強いようなんです、「あなたも打つよね?」みたいな感じで……。

――そうなんですか?

辻 自分の免疫を高めることが大事だなんていうと、それは特権階級の考え方だと。そういう批判が友人たちからもくるらしいんです。

――打たないことにも、別のリスクがありそうですね。

辻 どうすればいいかは本人が判断するしかないと思うんですが、その時に片方が正解で、片方が間違いということはない。

むしろ、そうやって悩んでいる自分を楽しむというか。悩むということは素晴らしいことだと思うんですね。

――ともすると、ワクチンが良くないという方向に行きすぎることもありますが、それはそれで「悩む力」が減りますね。

辻 そう、かつてのトランプ現象ではないけれど、陰謀説や反ワクチン言説が正解であるわけでもない。

――たしかに、自分が正しいというところに拠って立つかぎり、対立軸の構造自体は何も変わらないですね。そうでなく、立ち止まって考える……それをあえてやることが、その人の力になるという。

辻 ええ。去年、パオロ・ジョルダーノというイタリアの若き物理学者が『コロナの時代の僕ら』という本を出して、世界的なベストセラーになったんですが、彼があるインタビューで「大事なことは、わからないということを白状することだ」と言っているんです。

――なるほど、わからないことを白状する。

辻 そもそも、科学というのはわからないことを提起するものです。わからない。でも、わかろうとする。でも、わからない。でも、わかろうとする……それが科学であり、人の知性だと思うんですね。

――何もわからないけれど、同時に、生きていくなかではつねに何かを決めないといけないですよね。悩む力ではないですけれど、そこで考え、出した答えに意味があるように思います。

辻 コロナが始まった頃、帚木蓬生さんの『ネガティブ・ケイパビリティ』という本も読んだんですが、この言葉は「わからないことに耐える能力」をいうんですね。僕らは何もわからない。このわからないことに耐えられる人は、自分と違う考えの人を責めたりできないですよね。

――そのあたりはセルフメンテナンスも同じかもしれません。みんな明快な答えをほしがるところがありますが、身体の不調を整えてくれる「正しい方法」が存在するわけではないですから。

辻 なるほど。

――実際、一つの方法だけを強制しても当てはまらない人はたくさんいますが、その一方で、生き物であること、人であること、腸を持っていること、菌と共生していることなどは共通しています。こうした誰にとっても共通するところを学びながら、自分なりの「答え」を見つけていくことが大事だなと思いますね。

文化人類学者としてのスタートは「身体論」だった

辻 長沼さんは、サイエンスライターですよね? 日本に足りないのは、サイエンスライターだと前から思っていたんですよ。海外には能力の高いサイエンスライターが多いですよね。

――確かに日本と海外では、ライターの立ち位置はかなり違いますね。

辻 科学というのは、専門家のものではないわけですよ。(科学的な知識や情報を)ごく普通の人たちが自分の生き方に生かしていくことが大事だと思うんですが、それをつなぐ役がいない。

――理系と文系でタイプが分かれすぎていて、それぞれの領域を統合している人があまりいないところはありますね。サイエンスの分野にも、人文系の素養って必要だなと思うんです。

辻 音楽やスポーツが、知的な営みと切れているのもずっと気になっています。そこは日本社会の弱点だと思うなあ。

――医療、健康、食、生命科学、運動、ボディーワークなど、どの分野もすべて身体が共通しているので、僕自身はすべて身体論、生命論ということで扱ってきました。身体を扱っている人は幅広くいますので、横断してそれぞれをつなげる視点が一番大事だなと思いますね。

辻 そこはすごくご縁を感じるなあ。僕は海外生活から日本に帰ってきた当初、アメリカの先住民とか黒人、移民・難民などをテーマにしていたんです。北米地域研究というんですが、理論的な興味は身体だったんです。

――身体論が入口だったんですね。

辻 もういまは誰も知らないと思いますけれど……(笑)。じつは『スロー・イズ・ビューティフル』を頼まれた時も、「身体論を書いてほしい」というのが編集者の依頼でした。僕は環境運動をずっとやってきたので、書いていくうちにそうした運動に話が寄っていってしまったんですが……。

――あの本は、ある種の身体論ですよね。スローという言葉自体、身体性から発せられている言葉ですから。

辻 ああ、そこをわかってもらえると嬉しいですね。

――「スロー」は感覚的なものなので、体感ありきというか、頭でわかろうとはできないですよね。そういうパラダイムシフトを起こした人が辻さんの本を読んだり、同じような目線で何かを始めたりしたのかなと思います。出版されたのは、たしか2001年頃ですよね?

辻 ええ。ちょうど今年20周年なんです。

――この20年というのはどうですか? それなりに世の中も変わってきた面があると思いますが……。

辻 うーん。ポジティブにも、ネガティブにも、確かに変わってきていますね。でもそれは、かつての革命のようなイメージとはだいぶ違う。一方では、ひとつの文明が目の前でどんどん衰退していく。他方、その文明の向こう側を見る人たちがどんどんと現れ、自らを変え、周囲から世界を変えていく。そういう流れがものすごい勢いで進んでいるように感じます。

――自然環境もかなり変わりましたね。

辻 環境運動家としては、もう最悪ですよね(笑)。20世紀の終わりくらいまではパラダイムシフトを考える人たちが非常に影響力を持っていたましたが、ここ30年は、逆に新自由主義、グローバリゼーションが広まって、一気に環境が壊されました。

いまはその渦中なのでなかなか見えないところがありますが……、西洋近代文明が生き延びるための最後のあがきは凄まじい。50年後くらいに振り返るとよく見えるかもしれませんが。

「性悪説」から「性善説」への転換が、これからの時代の重要テーマ

――辻さんは、楽観主義という言葉も使われていますよね? 悲観のなかに希望を感じられている部分もあると思うんですが。

辻 うーん、そうですね。

――「性善説」という言葉も使っていますよね。

辻 「性善説」については、最近言うようになったんですよ。今年の正月に考えていたテーマなんです。

――そんなに新しかったんですね。

辻 今年はこれで行こうと(笑)。ただ、「なんでお前はそんなに楽観的なんだ」と、もともと言われていたことでもあるんです。そもそも、僕は学問の世界にほとんどいたことがない。海外から久しぶりに日本に帰るにあたって、学会に入らないと決めたんです。30年ほど前のことですが。そういう意味では、僕は学者として存在していないんですね(笑)。

――学者として存在していない(笑)。

辻 日本で学会に入ったことのない学者に会ったことはないですから。大学には勤めているけど、同時に、在野である。市民運動家である。そんなのが少しはいてもいいかな、と。僕の言うことが学問的には甘くて、ナイーブで、理想論だとしても、それでいい。どう思われても、それは大したことじゃない、とこれまでは軽く受け流してきたんですが、今年はもうちょっとしっかり性善説を説く必要があると思ったんです。

なぜかと言うと、これまで社会を支配してきたのは、基本的にすべて「性悪説」なんです。学問の世界はもちろん、ビジネス、政治、経済、すべては性悪説。

――確かにそうですね。

辻 哲学では、ホッブスが「性悪説」で、ルソーが「性善説」と言われていますよね。ルソーは、素敵ではあっても、ナイーブで、ロマンチックで、現実的ではない。そうなると、ホッブスなんですね。「歴史上で一番影響力のある哲学者・思想家は誰でしょう?」という投票をやると、いつも一位はホッブスらしいんです。

――それ、すごい話ですよね。

辻 ホッブスによると、人間は自然状態では利己的で、野蛮で、狡猾で、暴力的で、……もうどうしようもないですよね(笑)。その認識をもとに、「万人の万人に対する戦い」という有名なイメージができあがっていったわけですが……。

つまり、世界は戦争である、人生は戦争であると。実際、一人ひとりに聞いていくと、みんな「そうは思わない」と言うんですが、一方では社会を戦場と見なして自分を「負けるな」「頑張れ」と叱咤している。他人に親切にしている人を見ると、「結局は自分の利益のためにやってるわけでしょ」と思ってしまう。これはもうホッブス流の暗い人間観ですね。僕たちの多くは「隠れホッブス主義」なんです。

――性悪説を信じている人が、やはり多いんでしょうか?

辻 ホッブスは、そうした自然状態から抜け出すために文明が必要であり、絶対的な権力を持った統治者だと考えた。それが、現代世界の国家や政府の考え方につながるわけですが、それって、独裁や全体主義にもつながりますよね。現在の中国には、そこらじゅうに監視カメラがあるようです。街ゆく人にインタビューすると「ここは世界で一番安全で、幸せな社会だ」と誇らしげにいう人が多いそうです。

――まさに性悪説ですね。そうやって統治しないと自然状態に戻ってしまうということかもしれません。

辻 ええ。犯罪が起こるたびに、刑罰を重くするのも似た発想ですが、日本は世界の中でも突出して死刑を支持する割合が高い。悲しいですね。「競争なんてしなけりゃいいじゃない」って学生たちに聞いても、そんなことをしたらみんな怠けちゃうって言う。少数ですよ、だいたい僕のゼミに来るのは怠けたい人が多いから(笑)。

――はい、ナマケモノ倶楽部ですからね(笑)。

辻 でも、なかにはいるんです。死刑に関しても、なくなったらちょっと心配だと。本当に凶悪なことが起こった時にどうするのかとね。僕たちの中には、やっぱりホッブスが住んでいるんですね。

動物の知性、植物の知性、微生物の知性、ウイルスの知性

――辻さんが性善説であるのは……。

辻 文化人類学では昔からよく、自分たちととんでもなく違う生き方をしている人たちのところに行くわけですよね、フィールドワークとして。「遅れている」人たち、つまり、ホッブスやルソーの言う「自然状態」に近い人たちですが、実際には凶悪でも、狡猾でも、利己主義的でもない。

――逆ですよね。

辻 むしろ、対立や固定的な上下関係を回避したり、利己主義より利他主義を促すことに長けている。

――日本では、縄文時代がリンクしてきますよね。

辻 そうです。長沼さんが『フードジャーニー』で書かれているのを、共感しながら読ませていただきました。そういえば、一昨年読んだユヴァル・ハラリの『サピエンス全史』には、すごく違和感があったんです。ホモ・サピエンスを語るときに、彼に欠けているのは、縄文人のようなイメージだと思うんです。やっぱり性悪説なんですね。(『銃・病原菌・鉄』を書いた)ジャレッド・ダイヤモンドなんかもそうですが、性悪説で、人間観がもの暗く悲観的なんです。これも西洋の伝統なのかと思いますが……。

――キリスト教の原罪意識から来ているので、根深いというか。

辻 ええ。(ローマ時代の)アウグスチヌスの頃から広まった暗い、罪深いイメージがいまだに生きていると思いますね。それは科学の世界も無縁ではなくて、たとえば、利己的遺伝子とか……。

――リチャード・ドーキンスですね。

辻 ドーキンスも、20世紀の最高に影響力のある科学者としてラインキングのトップに出てくるらしいです。

――辻さんは違和感とおっしゃっていましたけれど、そういう人たちってどこか冷たい世界にいるような感じがしますね。

辻 人間嫌いということが、共通しているんじゃないかなと思うんです。そして、自然に対する敵意というか、冷淡さ。デカルトもそうですが、自然の世界を物、機械としてとらえているわけですよね。『フードジャーニー』を読みながら、その対極にあるような温かさを感じていたんです。

――ありがとうございます。辻さんもおっしゃる身体性をベースにこの世界をとらえると、また違ったものが見えてきますよね。

脳も身体の一部なんですが、身体から切り離して脳だけで世界をとらえる「頭脳思考」が世界を覆ってきたように思うんです。

辻 いわゆる唯脳主義ですね。

――はい。ロジックを組み立て、それがなるべく破綻しないようなやり方が求められてきたわけですが、実際にはロジックからはみ出るものは無限にありますよね? そこが学問や科学の対象だったわけで……。

辻 科学の世界でも、人類学の世界でも、いま面白いことがたくさん起こっていると思うんですが、一つには 動物の知性とか、植物の知性とか、それから微生物の知性、ウイルスの知性とか……。

――「知」の枠組みが大きく変わろうとしていますよね。

辻 人体のなかでも、微生物の存在は大きいですよね。どこまでが人間で、どこから先が他の生き物なのかわからないような……僕たちはそういう存在ですよね。このあたりは長沼さんのテーマだと思いますが……。

――細胞と常在菌の見分けは、厳密にはつかないかもしれないですね。腸内細菌にしても、ミトコンドリアにしても、本来は異物だったものが身体の機能として一体化してしまっていますから。

辻 科学の世界ではかなりわかってきたことが、しかしまだ、現実世界にちゃんと着地していない。このズレが悩ましいですね。

環境問題にしても、1960〜70年代から言われてきたことがますます明らかになってきていますが、人の意識がなかなかそれに追いつかない。

――量子物理学の基礎をつくったシュレディンガーが、『生命とは何か?』という本を1944年に出しているんですが、すでにその段階で「統合した知性が必要である」といった意味のことを語っています。科学全体でも、そこはまだ落とし込めていない感じがしますね。

辻 そう考えると、もう1世紀近く経ってしまったと。

――ようやく一巡りして、新しい変化が出そうな予感がしているんですけど。

辻 遅すぎなければいいんですが(笑)。アインシュタインが「ある問題を引き起こしたのと同じマインドセットのままで、その問題を解決することはできない」という言葉がありますね。問題を引き起こしたマインドセット(これまでの思考パターン)をそのままにして対症療法をやっているわけですよ。それでは解決できないですよね? マインドセットそのものを揺さぶり、それを超えていくことが、パラダイムシフトの意味だと思うんですね。

(後編につづく)

辻信一 Shinichi Tsuji

文化人類学者、環境=文化NGO「ナマケモノ倶楽部」代表、明治学院大学名誉教授。1952年生まれ、1977年北米に渡り、カナダ、アメリカの諸大学で哲学・文化人類学を学び、1988年米国コーネル大学で文化人類学博士号を取得。1992年より2020年まで明治学院大学国際学部教員として「文化とエコロジー」などの講座を担当。またアクティビストとして、「スローライフ」、「ハチドリのひとしずく」、「キャンドルナイト」、「しあわせの経済」などの社会ムーブメントの先頭に立つ。『スロー・イズ・ビューティフル』、『常世の舟を漕ぎて』など著書多数。映像作品に『アジアの叡智』(DVDブックシリーズ、現在8巻)など。最新刊は『「あいだ」の思想』(大月書店)、DVDブック「レイジーマン物語ータイの森で出会った“なまけ者”」(ゆっくり堂)。https://theslothclub.wixsite.com/tsuji

投稿者プロフィール

最新の投稿

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない

長沼ブログ2023.11.21嫌なこと=悪いこととは限らない 長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは?

長沼ブログ2023.11.14悩みが一瞬で気にならなくなる方法とは? 長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは?

長沼ブログ2023.11.10行き詰まった人生を一変させる意外な視点とは? 長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?

長沼ブログ2023.11.07「腹が座る」ってどういうことだろう?